摘要:在整个农业合作化运动的演进发展历程中,国家通过自上而下的政策推动予以实施,大体经历了“互助组—初级社—高级社”的三部曲,农民对此呈现出多阶段、多阶层、多维度的心态与行为逻辑变化,并成为这场运动的主体。这一过程中,农民的传统思维惯行受到一定冲击,合作化进程中的不同阶段与合作化后的农民心态与行为也呈现了迥异、变迁与赓续的发展轨迹,并与合作化进程紧密呼应。在国家政策与农民心态的博弈互动与碰撞中,乡村社会的生产、生活模式得以重塑,农民的心态与行为变化亦反映了农业合作化进程中的国家与农民互动,从某种程度上映射出集体化时期乡村体制改革的发展脉络。

关键词:农业合作化运动;农民心态;行为

中图分类号:K27 文献标识码:A

文章编号:1005-3492(2023)07-0014-10

农业合作化运动折射出社会转型变迁中的乡村复杂面相,对我国农村治理体系和社会结构变迁产生了深远影响。近些年,农业合作化问题日益受到经济史、党史、国史学界关注,可视为学界研究的热点领域之一。管见所及,关于这一问题的历史阐释与考究主要包括两种类型:一是从农业合作化运动的动因、论争、价值、调整、加快、影响等视角进行探究;二是将其与统购统销制度、家庭联产承包责任制等进行结合论证或比较研究。但上述所述成果还主要限于“政策—效果”模式,而对于农业合作化运动中,农民大众的心态变迁及行为研究还有待进一步深化。事实上,在农业合作化运动的研究中,乡村社会与不同阶层农民的心态变迁与行为历程是对该问题研究的关键一环,更能通过“自下而上”的视角映射出集体化时期的国家与农民关系。而对该问题的系统考究则也体现了学术研究视角的下移,从而能够更加清晰直观地洞悉农业合作化运动中的乡村社会发展脉络。简而言之,农业合作化运动是国家政策与广大农民的互动过程。一方面,国家推行农业合作化并不是一蹴而就的,也不是一步到位的,而是经历了政策的反复论证后才得以实施,并经历了“互助组—初级社—高级社”的主体历程。另一方面,农民传统的习惯心态行为与农业合作化运动有哪些暗合与冲突?合作化运动初期、运行、结束后引发了农民哪些心理与行为变化,哪些仍在继续或变异?这些又是如何影响着合作化运动和乡村社会?诸如上述都需要系统挖掘与分析。有鉴于此,笔者拟以农业合作化运动中的农民心态变迁与行为作为研究对象,以迥异、变迁与赓续为视角,兼论国家政策与基层干部的互动,同时尽量反应乡村社会原貌,以期为深化该领域的研究贡献一得之见。

就结果而言,农业合作化运动无疑使广大农户入社并基本实现了合作化。但倘若仅局限于此,就将复杂、鲜活、生动的历史过程简单化了。事实上,传统小农经济意识形态下的中国农民的思维与惯行,是笔者首先要谈及的问题。传统农本社会形态的生活方式下,“面朝黄土背朝天”的生活境遇导致中国农民具有思维的局限性,即他们并不是喜好追求新鲜事物和考虑社会历史发展走向的群体,而是主体处于相对安于现状并自在化的状态。向前追溯,新中国成立前,“当土改政策或措施在一个地区开始推行时,大多数农民往往是胆小懦弱、顾虑重重、不敢响应和执行的。”那么,当中国农民参与了新中国成立前的土地改革,经历了数次革命的洗礼,呈现出何种心态与行为呢?

从社会心理学的视角来看,传统习惯、社会环境、周边人群等诸多因素都会影响人的心态与行为走向。新中国建立初期,我国正处于“百废待兴”的起步阶段,而作为传统农业大国的中国社会,几亿农民尚束缚于传统的乡土社会思维习惯中,社会生产力的落后决定我们是接近于完全意义上的农业社会。这样,农民从心态上则更多考量的是能否“吃饱穿暖”等基本生活诉求,而并非对体制改革与制度变迁怀有浓厚兴趣。更多农民仍处在“日出而作,日落而息”的传统思维定式与环境下生活。试想,要想实现农业合作化和集体化,则需要国家政策、基层社会、农民大众的互动与呼应,而对农民思想的改造则可视为关键一环。农业合作化运动是要在数亿农民生活的乡土社会进行生产资料公有制的改造,而大多数农民当时的觉悟是无法完全理解和领悟农业合作化运动的。不仅如此,处于不同境遇下的各阶层农民对于合作化运动初期的自愿入社政策也呈现出迥异的心理与态度。

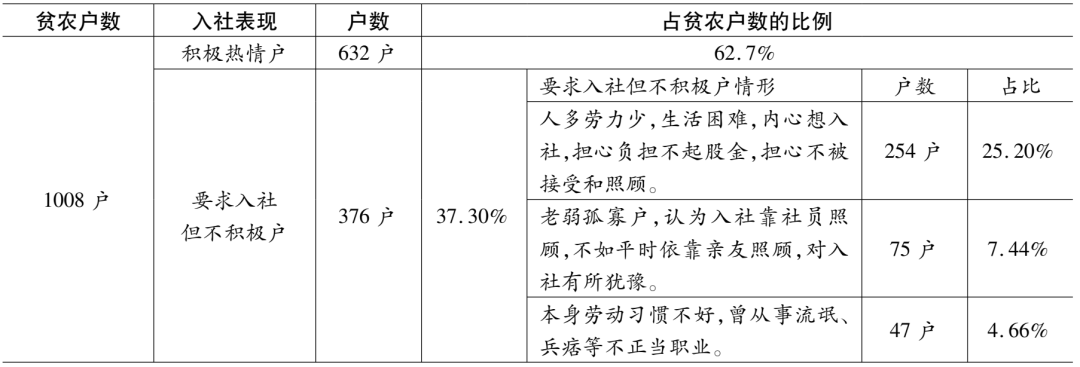

1950年6月以后,土地改革运动在新中国广大农村全面展开,贫苦农民开始逐步获得土地、农具以及牲畜等农业生产资料。而农业合作化的最初模式——互助组也日益发展迅速。如陕西合阳县在1952年6月有互助组3618个,到当年8月就发展至5729个。其发展速度可见一斑。诚然,互助组使农业生产条件和农民生活水平在一定程度上朝向改善与提升的态势发展。如陕西省1949年的农民消费水平只有47元,到1952年增加到64元。当地农民候永禄1952年春节“花一万四千元(旧币制),割了二斤猪肉招待客人”,并感叹道“这是多年来的第一次。”但这并未从根本上改变传统小农经济条件下生产力与生产资料“低与少”的境遇,农民家庭收入水平仍然处于较低水准。而这种现象在原来少地的贫农和无地的雇农家庭则尤为凸显。一方面,他们缺乏农具、耕牛、肥料、种子等基本的农业生产资料,且对于天灾、疾病等抵御能力非常弱,并天然存在卑微的心态;另一方面,土改和农业合作化、集体化可使这些贫雇农得到农民重要财富象征的土地,从而摆脱以往“无地可种”“为人种地”的窘境,并得到心理上的荣耀。如,湖南有贫雇农说到:“互助组比单干好。”再如,河南有贫雇农提到:“要不是成立了互助组,俺的地肯定要荒了。党领导咱走互助合作的道路,就是好!”那么,贫雇农的入社表现如何呢?为此,笔者以湖南某地为个案,整理相关数据(见表1)。

见微知著,对入社表现积极热情的贫农所占比例较高,即使对入社积极性程度不高的贫农农户,仍以向往入社但由于自身家庭条件原因而有所顾虑为主体。一方面,反映了农业合作化对于贫农阶层具有较强的吸引力;另一方面,也可窥看出不同家庭状况贫农对入社的迥异心态。

相对于多数贫雇农对入社所呈现出的积极态度,土改后的新中农又呈现出何种心态与行为表现呢?对此,笔者将其归结为三种情形。第一种是持支持态度。一部分新下中农在土改后依靠互助合作得到经济与政治地位提升,有的还成为了农村基层治理的核心人物。如江西有新下中农说:“不是参加了社,哪里能有这么多粮食。”安徽有新下中农提到:“农业社是吃奶孩子的妈,散社就等于散了家。”据资料所载,1954年湖南9个乡的新下中农,对入社表现积极热情和表达要入社的占比为92.05%。第二种是持观望态度。这类新中农一般是具备相对较好的家庭经济条件,大多能够依靠自身家庭的劳力从事基本生产,并对加入互助合作能否促进生产持观望态度。如天津有一新上中农素来擅长耕种,所种庄稼向来以好著称。他认为:“人多瞎捣乱,鸡多不下蛋。要我入社,得看一年再说!”甘肃有新上中农觉得:“入吧没决心,不入怕孤立,单干庄稼务不过。”第三种是持反对态度。一方面,一部分土改后的新中农主要依靠自身劳作并不想“拉帮”穷人,遂萌生“单干”的念头,并认为“单干才能发财”;在湖南,有新上中农说:“搞互助合作还不如独打鼓、独划船。”另一方面,还有一小部分有商业投机思想的新上中农对合作化运动亦有所抵触。

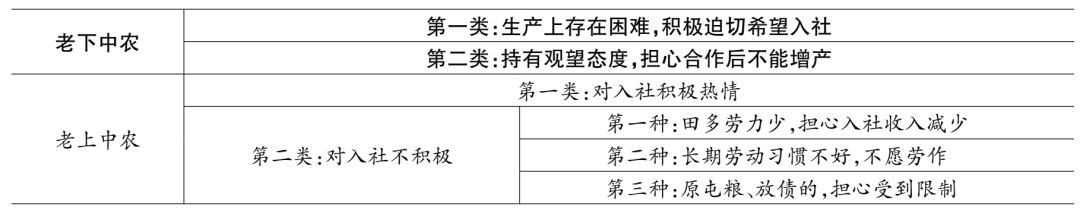

对比新中农和老中农的态度需要另做考察,大体可分为老下中农和老上中农两类,其心态主要包括积极入社和观望不积极两种。如广西有老中农积极入社,并说道:“如果不是统一经营……,我们就会像过去一样,一餐饱,一餐饥了。”也有陕西老中农持观望态度并提及:“再宣传农业社好,我总要看一年。”以下为笔者整合相关数据所制表格,以期更加直观反映这一时期老中农对于入社的心态。

表2 1954年土改结束后湖北、湖南部分农村老中农入社态度分析表

那么,土改后的富农对入社持何种态度呢?大多数富农害怕合作化会拖累自身,对互助合作存有一定抵触情绪,觉得“有穷有富才能发财。”事实上,当时对富农主要采取以政策限制为主,富农入社是受到严格限制的。

以上梳理表明,面对农业合作化运动初期的自愿入社原则,农民鉴于自身所处阶层,考量家庭经济与劳力条件,既往劳动习惯与曾从事行业等,对于入社呈现出不同的心态。而这种迥异的态度既是一种习惯选择,也蕴含一定的理性成分。但总体来看,大多数农民在农业合作化运动初期,是在综合考量的基础上呈现出的迥异化入社态度。

面对农民对于初期入社自愿前提下的多样化心态,要想将合作化的意志转化为现实能力,不仅要从政策上、组织上建立起农民可以倚重的合作组织,强化农民的安全感,而且还要从改变乡村社会的传统思维惯行上发力,使更多农民愿意加入合作社。

向前追溯,从1953年开始的大规模工业化建设与当时我国工农业生产的落后水平存在天然的矛盾。那么如何破解呢?当时的主旨思路是通过统购统销实现工农业的“剪刀差”效应,以力促工业化建设。统购统销制度的实行,相对于土改、互助组、初级社,引发了农民何种心态变化呢?事实上,“统购统销制度实行后,农民的心态激烈变化,先后表现出不安、反感和激荡,之后又归于相对平复。与此相对应的是,其外在行为也伴有发牢骚、瞒产量、藏粮食、乱挥霍、抢购粮、闹退社等现象。”诚然,作为统购对象的个体农民会对统购统销制度的实行进行极强的行为回应。为破解这一难题,国家希望通过进一步的合作化来提高农业生产力并统购农副产品。1954年4月,毛泽东通过在南方的考察调研,认为当时粮食统购制度下的紧张农村关系,需要降低粮食的征购指标,但不必放慢合作化步伐。1955年7月,《关于农业合作化问题》的报告,要求加快农业合作化步伐。为时不久,《中国农村的社会主义高潮》则是大力提倡创办高级社和大社。一方面,合作化进程的加快是国家工业化的内在需求;另一方面,合作化进程的加快对农村社会的传统架构起到很强的重塑作用。这样,各阶层农民的心态与行为表现也呈现出不同变化。

1956年底,加入农业合作社的户数占比高达96.3%,其中,高级社达到了87.8%。这一阶段农民对于入社主要有以下几种心态与行为表征。第一种是积极入社。这部分群体主要集中在贫农、新下中农、老下中农、新上中农。究其原因,主要是对政策相对了解,且对之前的互助合作体验深刻,并通过互助合作解决了农具、耕牛、劳力等方面的困难,并吸引了部分上中农也要求加入合作社。如山西有一名农民提及加入高级社,认为:“互助组是牛车,初级社是汽车,高级社是火车。”还有一农民,外出途中听到全村都已加入高级社的消息后,连夜赶回要求加入高级社。第二种是随大流入社的农民。这部分农民涵盖贫农、新下中农、老下中农、老上中农,主要是担心统购时受排挤,并认为加入合作社会得到救济和照顾,认为入社光荣并还能得到粮票等。如以前不愿入社的农民提到:“全家同意,脱离单干。”第三种是被迫入社的农民。这类农民主要包括对合作政策存在误解并认为必须入社;统购时因瞒产被斗争过而担心再次被批斗;担心大家都入社自己不入社请不到人干活儿;部分基层干部虽然不想入社但碍于自身是干部而入社……

当合作化进程由初级社农民在拥有土地所有权境遇下的分红,转化为高级社时土地归集体所有基础上的集体分配后,就不可避免呈现出一定的差异化现象,并可大体归结为三种趋向。一是土地少而劳动力多的农户收入明显增加则表现得非常积极,如吉林有农民说道:“入了社不论什么人都有活儿干,……,到秋一分好几百元”;二是原土地和劳动力都比较充裕的农户收入较之以前无显著变化,则大多是“既然想走,咱就跟着”的心态;三是以前土地多而劳动力少的农户收入明显减少则有所抱怨,如湖北有农民说道:“入了社活重三倍,收入少了,越想越透不过气来。”

事实上,由于有些地区在基层运行过程中对社员群众的思想动员不深不透,导致在一些地区出现了强迫命令入社的行为。这样,一些农民虽然已经入社,但并没有在思想上入社;再加之一些基层合作社在运行中存在偏颇,产生农民美好愿景与现实之间的梯度落差,从而引发部分入社农民的心态激荡,并随之而来伴有外在行为表征。如湖北浠水县某农民提到,入社存在经济、经营、劳动、粮食、生活等五方面不自由。再如,陕西合阳县在防霜行动中,“有少数人思想不通,甚至偷懒。”此外,还有些农民抱怨道:“口粮留粮标准低了,过去打下吃不了,现在打下不够吃,高级社咋还叫人饿肚子呢?”更有江西石门乡富农抱怨道:“合作化道路好是好,就是开拖拉机时每亩田150斤汽油,不划算。”

在合作化过程尤其是迈向高级社的进程中,农民虽然整体入社比例很高,但入社后的心态与行为呈现出复杂化与多样化的特征。并在全国很多地区不同程度上出现了闹社、退社等行为。如辽宁、河北、河南、江西、浙江、安徽、四川、陕西等省,约有1%—5%的农户选择了退社。究其原因,一方面,有些地区在基层运行过程中,存在一定程度政策曲解、宣讲不足、强迫命令等现象,致使农民入社后心理逆反、不适应,并引发上述行为;另一方面,农民本身从自身家庭条件与利益着眼,在入社后的具体实行过程中,也会存在心态与行为变化。

综上可见,相对于互助组与初级社而言,农民在迈向高级社的进程中,不仅限于初级社时不同阶层农民存在的初始迥异心态与行为,而是伴随着统购统销的实施和土地归集体所有后,其思想与行为的变化显得更为激荡。

农业合作化完成后农民的心态与行为又呈现出哪些变化,其中蕴含何种行动逻辑呢?实行农业合作化与集体化,是当时国家实现社会主义愿景的推动方式,也是国家发展工业化的整体战略需要。诚然,“互助组—初级社—高级社”是农业合作化进程的“三部曲”,而高级合作化后,集体所有制取代了农民的个体私有制,也就完全突破了农民传统意义上对土地等生产资料的私有观念。事实上,在农业合作化的整体进程中,农民的心态与行为逻辑虽然迥异呈现,但面对以土地为中心的资源转移所呈现出的心态与行为变化可称之为“主线”。

贫农、新老下中农主要可归结为以下三种情况。第一种是以劳动力多并经济条件差的贫农和新下中农居多,他们在入社后能够显著增加个人和家庭收入,对合作社大多持积极拥护的态度,认为:“入了农业社后,把穷的帽子摘掉了。”第二种是家庭劳动力单薄的贫农,入社后收入无明显变化,认为“退社更没有办法”,希望合作社发展越来越好并能够得到照顾。第三种是积极劳动但收入并无显著变化的老下中农,有的人认为“人累死了,生活苦死了,钱呆死了,生活上还是有些困难。”

新老上中农在农业合作化后也呈现出不同的心态与行为逻辑。新上中农在入社后大多经济上有所提升,拥护合作社的比例较高。据当时对湖北的12个合作社的404户新上中农调查显示,近90%的新上中农入社后拥护合作社。相对于新上中农,老上中农心态相对复杂一些。一方面,拥护合作社的老上中农确信合作社的优越性,并且收入有所增加。如湖北有老上中农说道:“单干怎么能比得上合作社呢。”另一方面,还有部分老上中农虽然入社,但存在犹豫动摇的心态,并且怀念入社前的状态,认为合作社对中农没有益处。如湖北某老上中农说道:“贫农真像雨后的春笋,一天天冒起来了,我们好比霜后的枯树,慢慢地根枯叶落。”

富农阶层加入合作社以前在生产资料、生产工具等方面具有传统优势。一方面,很多富农加入合作社后收入有所减少,因而对合作社存在不满情绪。如湖北有富农抱怨道:“五七年合作化,在劫者难逃。”另一方面,部分富农加入合作社后收入增加了,对合作社则表示满意,并有富农说到:“高级社很优越。”土改前的地主阶层在土改后分得的土地贫瘠者居多。他们加入高级社后,大多增加了经济收入,对合作社表示满意的比例较高,并传出“这条路可以走”的声音。

可见,不同阶层农民在加入合作社后呈现出了多元化心态与行为逻辑。不言而喻,这种心态与行为逻辑体现了国家与农民的博弈互动。诚然,国家在制度设计层面考虑的是战略全局性利益,全局利益则可视为当时的“主要矛盾”,“次要矛盾”则是“剪刀差”效应下产生的工农利益分配问题。这样,通过“自上而下”的力推,农业合作化运动经历了一个制度急剧变革的过程。即在短短几年的时间,就将传统个体状态下的农民基本统一到集体化的范畴,并实现了取消土地等生产资料私有制基础上的按劳分配。但基于在合作化运行过程中基层治理弊端与不同阶层农民入社后的收入差异变化并存的缘由,引发了“几家欢乐几家愁”的场景。

那么,如何破解这一难题呢?事实上,农业合作化运动不仅限于乡村经济的整合,也是对农村和农民传统价值观念的重塑。然而,传统的以个人价值为中心的小农经济思想是植根于农民内心深处的。在集体化时代,大多数农民的逻辑是“无地变有地—贫农变中农—中农变富农。”有鉴于此,政治动员和宣传是当时采取的主要方式,即是“由党内到党外,仅仅依靠骨干分子,积极分子,通过大会动员,小会座谈,普遍宣传,重点酝酿”等方式。这样,将合作化、集体化的理念与思想贯穿到整个乡村社会中。这种方式虽然在动员入社方面起到了明显效果,并在一定程度上动员与触碰到了农民心理,但并非是通过政策讲解和宣传教育就能够从根本上影响农民的心态与行为逻辑的。然而,农业合作化正是在国家政策宣讲与农民心态与行为逻辑的博弈互动中,达到“暂时平衡”,并赓续与作用于整个集体化时期。

综上观之,合作化完成后的收益分配则可视为农民最关心的问题。不同阶层农民的心态也随着自身与家庭发展变化,构成了农民面对合作化的行动逻辑。农业合作化政策的总体目标与农民的个体愿景存在一定的天然差异,不同阶层农民在合作化后的心态与行为便显示出了多样呈现。

在农业合作化运动的整体历程中,农民的心态与行为迥异并不断发生变化。但以土地归属和经济收益为“主旋律”促动农民心态与行为变化的主旨未变,在“变与不变”之间的逻辑下如何系统思考农业合作化进程中农民的社会心理变迁呢?

中国是有着漫长皇权治理的国度,农民的传统心态中存有对权威人物的崇尚心理。新中国成立后,虽然经历了“除旧立新”,但农民根深蒂固的传统观念并不会在短期内消失。这样,通过“自上而下”的号召与政策实施,大多数农民的疑虑和忧郁转化为遵从。“从众”与“随大流”也是一个重要的动因。大多数农民的自我意识并不强,加之崇尚权威的心理,也就迫切需要依赖一个特定群体,而农业合作化运动恰恰推动了农民个体角色向群体角色转变。因而,在群体思想的作用下,使一些正在思考但犹豫不决,以及来不及深入思考的人群,自觉或不自觉地进入农业合作化的浪潮中。即一旦置身于某一群体时,可能会根据群体要求、领导意见或群体中大多数人的意见制定行动策略。此外,农业合作化运动伊始,虽然实行的是自愿互利、典型示范的原则,但一些基层干部在农业合作化的进程中加大了对持反对态度和观望徘徊群体的压力,强迫入社的情况也并不鲜见。正是基于上述缘由,在国家、基层干部、农民的博弈互动中,在农民心态与行为的不断变化中,农业合作化运动广泛开展并得以较快完成。

研究历史,辩证思虑,农业合作化运动在短期内有力促进了农业生产关系的变革,并为新中国进入社会主义社会奠定了前期基础。但换而言之,农业合作化的过快完成,引发的农民心态与行为变化值得我们深入思虑。

事实上,农业合作化运动的部署节奏与农民的心态与行为逻辑是存在紧密联系的。在农业合作化高潮到来之前,虽然农民存在多重迥异的心态与行为,但基于崇尚权威和从众的心理,便主动或被动参与到农业合作化运动中去。这样,就出现了农民积极参与农业合作化运动的图景。在农业合作化政策与上述农民心态的双重作用下,农业合作化进程不断加快并远超预期完成。诚然,在农业合作化运动中,“自上而下”的政策与引导非常重要,但农民是运动的主体,农民的心态与行为最终决定了农业合作化运动的走向。

在传统社会经济条件下形成的小农经济基础上的社会规范,是以皇权政治为核心,以儒家道德与价值观为规范,以宗族血缘为纽带的社会形态,宗法制度、血缘关系、家族联结、地域联系等已长期渗透与融入乡土社会中,并形成了农民对此的依附性。不言而喻,新中国建立初期则仍然保留着这份依附。在经历了土改的洗礼,农业合作化运动后,将这种依附从一定程度上转移到了对农业合作化政策与群体的依附。

综上而论,在研究新中国建立初期农业合作化运动时,国家在农村推行改革以及农民对此的实践固然是我们关注的重点领域,但农民对此的态度变化显然也是关键一环。因为“在社会历史领域内进行活动的,全是具有意识的,经过思考或凭激情行动的,追求某种目的的人;任何事情的发生都不是没有自觉意图,没有预期的目的的。”换言之,农村社会与农民本身不仅是被改造对象,而且更是农业合作化运动的主体,而这种主体的行为是由心理支配的。总体而言,在农业合作化运动的过程中,生活贫困的农民获利较多并对农业合作化支持程度较高;反观富裕阶层农民获利较少并有部分收入下降者则有所不满。这样,追求收益最大化并得到实惠的心态才是农民根本上心态的变化逻辑。事实上,在农业合作化运动的影响下,农民的传统心态经历了多样化的激荡,这正好也反映了农民在集体化进程中的一系列心理变迁历程,并为我们现今的农村体制改革和乡村振兴战略提供了历史借鉴。