摘要:蒙元时期丘氏师徒秉持着修持、弘法、济世的宗教理想和信念,经草原丝绸之路前往成吉思汗的行宫,“北蹈野狐岭”之后,所见皆非“中原之风”。这是他们在宗教实践活动中,通过切身体验把域外自然景观、人文景观、文化景观同中原进行比较,从而形成的具有宗教文学属性的景观认知。这些认知是他们宗教信仰、宗教体验、宗教情感的真实表达,也是其践行宗教理想和树立宗教典范的策略,由此形成的文本掀起了游记书写之风潮,为域外地理、名物、丝路等考证提供了依据,也为后世探究西域和中亚历史地理、宗教信仰、风土人情等方面留下宝贵文献资料,其展现出的域外地理认知能力和所达到的境界,见证了这一时期地理学的发展水平。

关键词:宗教实践;景观认知;宗教理想;丘处机;草原丝路

中图分类号:K28 文献标识码:A

文章编号:1005-3492(2023)05-0031-14

1219年,在刘仲禄建言的影响下,年近花甲的成吉思汗诏请传闻三百余岁的长春真人丘处机,希冀得闻他的“长生之术”,引发丘氏师徒的万里西行,此举将中唐以来中原人急剧收缩的域外地理认知再次向西拓展。其弟子李志常掇其所历撰写了《长春真人西游记》,该书“文约事尽,求之外典,惟释家《慈恩传》可与抗衡,三洞之中,未尝有是作也”。1795年,钱大昕从《正统道藏》中抄录该书,两百余年来研究成果不绝如缕,尤以晚清至民国学人的地理、名物等考订最为典型。近数十年来,学者们研究其地理学价值,亦取得不俗的成果。向岚麟认为,传统的对历史文献的研究,忽略了对过去景观描绘的文本背后的“人”。这既包括书写者对世界的看法,对空间的认知与想象,也涵括了他们如何利用其意念、偏好及理想来认识即建构世界的行为。从文本构建的意义看,很有必要重新审视这部游记,尤其是丘氏师徒在宗教实践过程中的景观认知及其区域构建。本文试图通过丘氏师徒的宗教实践活动透视他们的草原丝路景观认知及其特征,分析他们的认知路径和认知形成的基础,同时展现这一时期中原人域外地理认知能力和所达到的境界。不当之处,敬请方家批评指正。

蒙古西征以前,走在草原丝绸之路上的中原行旅虽有,但抵达中亚者寥寥无几。唐人杜环,因怛罗斯之战而至中亚及西亚,其对热海与西海之间的景观描述可视为汉唐时期域外地理认知的杰作。五代至宋初,高居诲和王延德的西行止步于阗和高昌北,北宋沙门继业行至迦湿弥罗(今克什米尔)已是域外之行的罕见之举。与公元660年前后绘制在撒马尔罕大使厅壁画上的唐代帝后图像相比,汉唐人向西拓展的地理视野,至宋代又回到西域故土,域外地理认知的范围极大地收缩。蒙古人的西征,使中原人的域外认知视野得以再次拓展。

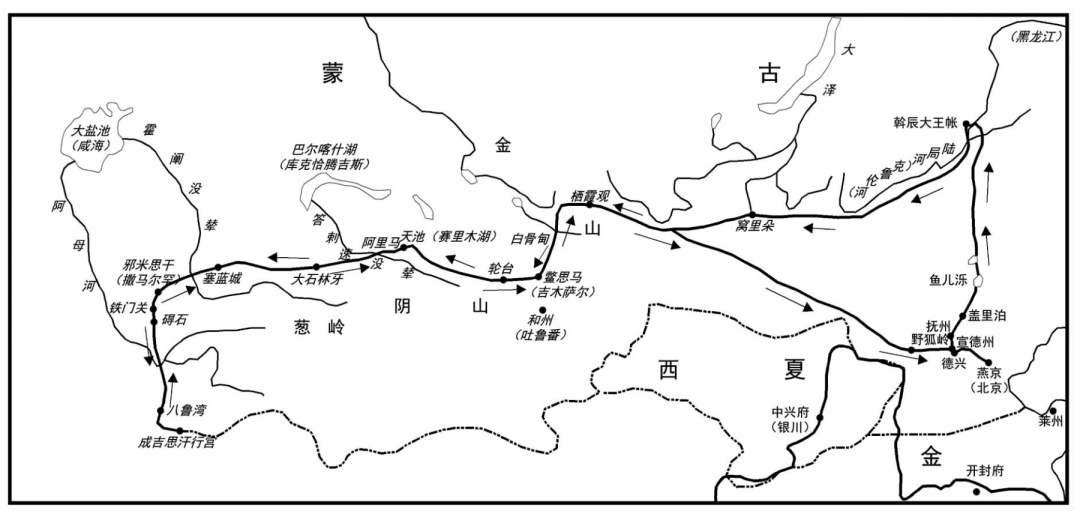

地理认知需要具体的载体,景观就是其物化表现。景观(landscape)一词最早见于希伯来语“圣经”旧约全书,原意指风景。景观是土地及土地上的空间和物体所构成的综合体,是复杂的自然过程和人类活动在大地上形成的烙印。地表景物和人造景致,都属景观范畴。景观认知是人们对具体的、客观的景物的感知和认识,具有明显的时代和群体特征。丘处机师徒作为全真教教徒,以修持、弘法、济世为宗旨,在局势动荡的年月西行,开启的是宗教实践活动,他们对域外自然景观、人文景观的认知均来自三年数万里苦行苦修的切身体验,具有一定的宗教属性,展现出鲜明的景观认知特征。丘处机师徒经行区域如图1所示:

(一)地理界标判断准确

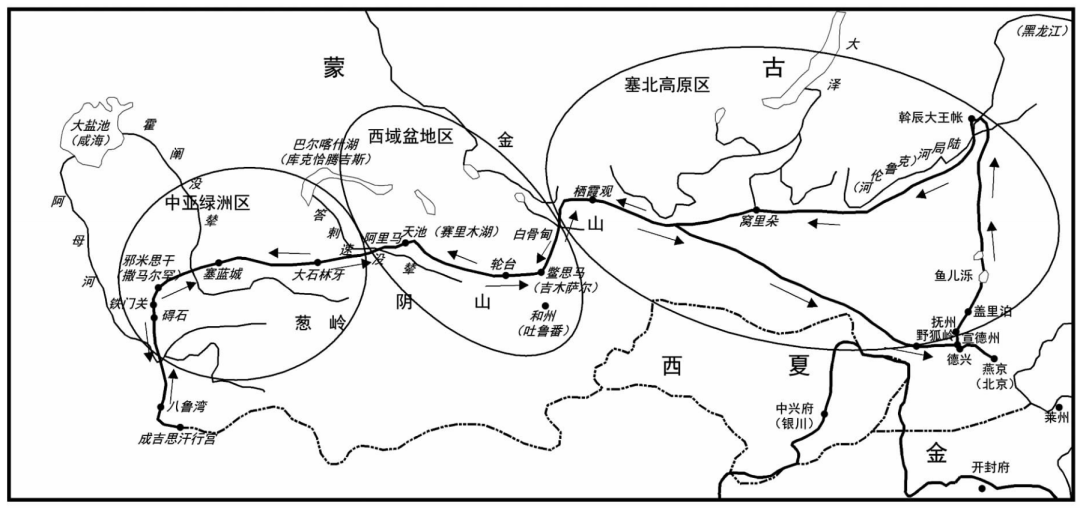

丘处机师徒从山东莱州出发,实际上就已经开启了本次独具特色的宗教实践活动,但从莱州至燕京这段没有关注沿途景观,而是以人事往来为记述重点。从燕京出发北行后,宗教体验开始显现,景观记录渐趋详尽。他们的草原丝路景观认知始于野狐岭,“明日北渡野狐岭,登高南望。俯视太行诸山,晴岚可爱。北顾但寒烟衰草,中原之风,自此隔绝矣”。野狐岭又名也乎岭、隘狐岭、额狐岭、扼胡岭,《元朝秘史》称其“忽捏根答巴”,意为“山口”,位于今河北省张家口市张北县南万全县北的土边坝上,从图2看野狐岭位于金代界壕南,其界标特征比较明显,在元人周伯琦诗“高岭出云表,白昼生虚寒。冰霜四时凛,星斗咫尺攀。其阴控朔部,其阳接燕关”中也早有体现。丘处机师徒之所以也把野狐岭视为南北的界标,除了因为野狐岭地处金、蒙边界之外,还有以下三方面原因:一是因为野狐岭南北景观差异明显,不仅对其视觉造成了如此大的冲击,而且对其心理造成震撼,令其感慨“中原之风,自此隔绝矣”之余,旨在表明即将面对诸如风霜雪雨、高山大川的考验,开始从中践行修炼“斗志”;二是因为1211年在野狐岭爆发过关乎蒙金命运的战争,这不仅激发了他们的宗教情感,而且坚定了他们本次“欲罢干戈致太平”的宗教信念,也让他们清楚地看到只有勇敢地跨过野狐岭积极开展宗教实践,才能实现“罢干戈”的宗教理想,野狐岭的界标意义也由此呈现;三是因为野狐岭是他们往返的必经之地,而且在翻越时,“见白骨,所发愿心,乃同太君尹千亿醮于德兴之龙阳观,济渡孤魂”,旨在表明他们至此已经历尽磨难完成了本次修炼,完成了本次宗教活动济世的最终目标,从此全真教的发展即将开创一个新局面,野狐岭的界标意义也由此得到进一步彰显。

图2 野狐岭位置示意图

从丘氏师徒经行路线来看,他们翻过野狐岭便开启了苦行修炼的宗教实践活动,沿草原丝绸之路西行,还要翻越金山(今阿尔泰山),渡过答剌速没辇(今塔拉斯河),翻越大雪山(今兴都库什山),最终才能到达八鲁湾成吉思汗的行宫。其间,还要跨过三大区域,即野狐岭至金山北的塞北高原区,金山南至答剌速没辇的西域盆地区,答剌速没辇至大雪山的中亚绿洲区。在丘氏师徒的宗教信仰中,只有通过这样苦行的修炼方式,才能脱颖而出成为一代宗师,才能“扶宗翊教”,才能济世护佑众生。在丘氏师徒的认知中,野狐岭只是风霜雪雨行程的开始,进入塞北一路“寒烟衰草”,虽然到金山时还未明言塞北区域结束,但至大石林牙时强调“其风土、气候与金山以北不同”,也就是说,金山南北是两个差异明显的区域,北面是高原区,南面是截然不同的盆地;渡过了答剌速没辇以后,进入了园林众多的中亚绿洲,最后还要翻越绵延数千里的大雪山,这些山川都给他们视觉造成极大冲击,也给他们留下了深刻的体验,具有里程碑和界标的意义。丘氏师徒以野狐岭、金山、答剌速没辇、大雪山来界分和构建区域,是其根据宗教实践切身体验对丝路沿途景观进行归纳和演绎的结果,也是其践行“修炼”和树立宗教典范的策略,不仅具有宗教文学属性,而且具有极强的地理指示意义,也符合现代自然地理学原则。

(二)人文景观认知多元

在本次宗教实践中,丘氏师徒对沿途人文景观的体验和认知,是从产业结构开始,涉及到所经区域人群生产生活的诸多方面。初,契丹人在塞北以畜牧为生,“大漠之间,多寒多风,畜牧畋渔以食,皮毛以衣。”至苏颂使辽时,“农夫耕凿遍奚疆,部落连山复枕岗”。这是蒙古西征前塞北的产业景观。塞北高原的环境,“东南丘陵平原地区,是水源丰富,牧草繁茂的天然牧场,西北山麓布满了森林,此外还有一些沙漠”,与耕钓、牧猎的生产方式呼应。而西域盆地,泉河灌田多处可见,入元以后当地的水利事业当有一定的发展。河中地区的种植业,杜环早有记载,“皆以雪水种田,宜大麦、小麦、稻禾、豌豆、毕豆”。“多不以耕耘为务”的沙漠区,则因镇海屯田于八剌喝孙(阿鲁欢)而改变,更是蒙元领袖人物逐渐适应中原作战的战略指导思想的体现。在河中绿洲区,城市周边以农耕为业,以谷、麦和瓜果为主食。

在本次宗教实践中,丘氏师徒对沿途的聚落和城市景观的区域之别有清晰认知。蒙古高原东段为分散的游牧聚落,以黑车白帐为居处;乌兰巴托以西也以黑车白帐为家。此间有城市故址,系契丹人西逃途中所建;至和林川窝里朵,也是营帐。天山东部的城市,主要是“唐之边城”,规模较小,内有佛寺,城周围是葡萄园。伊犁河向西,城市数量迅速增加,多为小型城市。这些城市被果园或耕地围绕;城倚河或沟岸而建。在建筑景观外,街市繁华,铜器箭镞放着耀眼的光芒,衣服质地样式都引人注目,为中亚城市增添别样的风情。

在本次宗教实践中,丘氏师徒对宗教景观的关注尤为迫切。塞北人烟稀少,佛神之迹未曾提及。而阿不罕山栖霞观的兴建,改变了蒙古高原的宗教景观分布,使原本无神迹之地出现了道观,他们通过打醮设筵等活动,吸引了众多信徒。翻越金山至汉唐故地,以佛教为主,兼具儒道。在镇海城屯田的镇海,是克烈部出身的聂斯托尔派教徒,他的三个儿子皆用基督教名,此地有一定数量的景教徒。从伊犁河向西,回纥人信仰伊斯兰教,宗教建筑华丽,宗教禁忌清晰。

在本次宗教实践中,丘氏师徒对丝绸之路的交通状况体会深刻。丘氏师徒开启的万里宗教实践,一路上风沙雪雨袭扰和舟车劳顿,但总体上还算顺利,这显然与成吉思汗遣使刘仲禄护送有关,当然也与此时道路的修建和驿站体系的设置密切相关。塞北是蒙古人故地,道路分布在沙碛边缘或河岸,通行条件良好;阿尔泰山至伊犁河一带,山大水急,因西征需要,蒙古人选定交通路线,正在修路架桥;伊犁河向西,借用中亚原有交通设施,渡河工具主要是舟桥或板桥。从诗句“云山处处罗,驿马程程送”看,驿站体系渐趋完善,这为丘氏师徒顺利西行提供了必备条件,更为草原丝路大畅通时代的到来奠定了基础。

此外,丘氏师徒对百姓的生活状况也有切身体验和认知。对于一直“以忧民当世之务”的丘处机来说,最让他触目伤怀的是一路上处处都能看见百姓流离失所的景象,如诗曰:“十年兵火万民愁,千万中无一二留。”这激发了他们的宗教情感,使其更加坚定了“欲罢干戈致太平”的决心。丘氏师徒广泛开展景观认知,也是其践行“弘法”和树立宗教典范的策略。

(三)区域构建真实且神圣

丘氏师徒主张儒、佛、道三教合一,在其长期开展的宗教实践活动中,虽然对中原和域外的景观及其空间早已形成传统的认知观念,但是在这次域外苦行万里的宗教实践中,他们为了实现宗教理想和树立宗教典范,通过比较和演绎,依据切身体验对草原丝路沿途景观进行了区域重构。

首先,自然景观认知及其区域构建。丘氏师徒基于中原人传统的域外认知观念,在其出发前已有“今年须合冒寒游”“前去已寒”的认识。中原人将蒙古人的“祖宗根本之地”视为“边远苦寒之地”的言论一直存在。从西方来的传道者也惊叹:“那里的天气是惊人地不合常规,因为仲夏的时候,雷鸣电闪的同时也常常下着很大的雪。”从野狐岭开始,丘氏师徒在强烈的视觉冲击下,产生了新的域外自然景观体验。高原东段,“时已清明,凝冰未泮”的寒冷气候,丘垤、沙陀、盐池、水湾兼具的草原荒漠地貌,“不得穷其源”的河流,荒草、矮榆、丛柳的植被景观;高原西段,“常年五六月有雪”的气候,“渐见大山峭拔”的丘陵、雪山、沙漠兼具的地貌,松、桧、桦、杉等树木郁郁葱葱,而河岸多高柳黄花。这是他们构建的塞北高原自然景观群落,超越了中原人传统观念中塞北苦寒的单一认识,促使他们塞北自然景观认知的系统化。从金山开始,南面“大河流”,戈壁边缘“大风傍北山而来,黄沙蔽天”,天山东段则“天甚寒”、和州城“其地大热”,“其山高大、深谷长坂”的地貌,时而“寸草不萌”,时而“旁有青草”,天山则“松桦阴森”。西域盆地是山地、沙碛和绿洲兼具的自然景观。过答剌速没辇后,“水势深阔,河南复是雪山”“南横玉峤连峻峰,北压金沙带野平”的地貌,众多的绿洲与中原接近,但气候呈现出典型的绿洲特征,“仲夏炎热”“秋夏常无雨”“仲冬雨雪渐多”等,“草木繁茂”“园林相接百余里”的植被,河流“其势若黄河流”“溪水自雪山来”,这是中亚绿洲的自然景观。丘氏师徒通过这些非“中原之风”的自然景观体验和景观认知,对草原丝路沿途自然景观进行区域重构,是其践行宗教理想和树立宗教典范的需要。

其次,人文景观认知及其区域构建。丘氏师徒基于中原人传统的域外认知观念,在其出发前认为中原人大多奉《道德经》《孝敬》《心经》等为主要经典,在中原大地上早已盛行的儒家伦理纲常和道家悟道之风尚也被野狐岭阻隔,在其真正翻越野狐岭后,巨大的心理震撼,使其产生了新的域外人文景观体验。这里人烟颇少,以河岸高柳造“黑车、毡帐”为家,其西段有古城遗址,河流在在有之,无河处“凿沙井以汲”,耕钓为业、且牧且猎,衣以韦毳,食以肉、酪,俗无文藉,遇食同享,遇难争赴,具有“上古之遗风”,尚处在缺乏圣贤“垂化”的阶段。因迥异于中原,所以自有其可观之处。丘氏师徒没有关注蒙古各部落的疆界,而十余年后,(徐)霆“所过沙漠,其地自鞑主、伪后、太子、公主、亲族而下,各有疆界。”进入金山以南的西域盆地后,人们多居住在城市,“及回纥城,方得水草”“至小城北,酋长设葡萄酒及名果、大饼、浑葱”;以灌溉农耕为业,“皆赖泉水浇灌得有秋”“农者亦决渠灌田”,水果味甚甘美;鳖思马大城“王官、士庶、僧道数百”,是儒佛道三教并行的地方;昌八剌城“回纥僧皆远迎”;因沟壑纵横,修路架桥为道者多,“修道架桥彻溪水(三太子修金山,二太子修阴山)”“凿石理道刊木为四十八桥”,蒙古军队的西征改变了沿途的交通状况。这是金山南至阴山西的人文风貌。过答剌速没辇后,人们居住在园林般的城市里,城墙高耸,引河水入城,城内巷陌纵横,“随处有台池楼阁”,城郊田园百里相接;“酿葡萄为酒,皆疏河灌溉百谷用成”,“果菜甚赡”,饮食“供以汤饼”“嘉蔬麦饭葡萄酒”。阿里马城“出帛,目曰‘秃麻林’。其毛类中国柳花,鲜洁细软,可为线为绳为帛为绵。”葡萄及葡萄酒所在皆是,甜瓜屡出,其形大,其味甘,令人回味无穷。车舟农器制度颇异中原,“市用金钱,无轮,两面凿回纥字”,“不奉佛,不奉道”,举国信仰伊斯兰教。“二太子发军复整舟梁”,石桥、舟梁、浮桥遍及大小河流,且有“河桥官”进行管理。丘氏师徒通过非“中原之风”且缺乏“圣贤垂化”的人文景观体验和景观认知,对草原丝路沿途人文景观进行区域重构,同样也是其践行宗教理想和树立宗教典范的需要。

图3 丘氏师徒构建的草原丝路分区示意图

上述草原丝路景观认知及其区域构建,是丘氏师徒践行宗教理想和树立典范的策略,也是他们苦行修炼的切身体验,真实、神圣,而且超越了传统的域外认知,由此形成的文本,展现了蒙古西征时期草原丝路沿线的实况,给后世留下了探究塞北和中亚地区历史地理、宗教信仰、风土人情等方面的宝贵文献资料。

丘氏师徒在本次宗教实践活动中,形成了丝绸之路沿途景观认知及其区域构建,由此形成的文本,为解析他们的景观认知路径奠定了基础。

(一)参照物的选择

景观认知最常见的方法有体验、比较、类比、演绎等,显然要涉及到参照物的选取。而参照物的选取以及景观认知的形成,与认知者传统观念和拥有的地理知识有关,而且具有源自认知者身份群体特征的倾向性。

丘氏师徒的中原士人身份群体特征,使其产生了明显的域外认知倾向。他们从八鲁湾返回邪米思干后作诗曰:“外国深蕃事莫穷,阴阳气候特无从。才经四月阴魔尽(春冬霖雨,四月纯阳,绝无雨),却早弥天旱魃凶。浸润百川当九夏(以水溉田),摧残万草若三冬。”三月底出行觐见时,“草木繁盛,羊马皆肥”,四月终奉诏而归时,“百草悉枯”。中亚植物群随季节更替而变换,随着夏天的到来,娇嫩多汁的春季植物迅速枯萎,由更为粗糙的、有抵抗力的植物取代。这与中原地区三月百花盛开、四月万物葱郁的景象相比,物候变化太快,快到“阴阳气候特无从”。“五月严风吹面冷”,俨然又进入寒冬时节。丘氏师徒对中亚气候产生这样的体验和感受,是因为邪米思干城属于严重干旱的大陆性气候,冬季寒冷,雨雪不断;夏季炎热,干燥无雨。显然,丘氏师徒“外国深蕃事无穷”的认知,是以与“外国深蕃”相对的“中原”地区的温带季风气候为参照进行比较的结果。

丘氏师徒出明昌界时,以诗总结景观特征,“坡坨折叠路弯环,到处盐场死水湾。……地无木植惟荒草,天产丘陵没大山。五谷不成资乳酪,皮裘毡帐亦开颜。”塞北景观认知的参照物,是中原的河流东入海、森林茂密、山脉险峻的自然环境,以“五谷”为食和以屋舍为居住方式。在他们选择的参照物中,山水既是独立的自然景观,亦是人文景观的衬托。在喀鲁哈河,“西北渡河,乃平野。其旁山川皆秀丽,水草且丰美。东西有故城,基址若新,街衢巷陌可辨,制作类中州。”在此地,丘氏得知西南万里外的寻思干城,“万里外回纥国最佳处,契丹都焉”。这些城市景观认知的参照物是中原城市。而在邪米思干,“二月经行十月终,西临回纥大城墉。塔高不见十三级(以砖,刻镂玲珑。外无层级,内可通行),山厚已过千万重。”这座耳闻已久的大城市,高大的城墙,高耸的塔,雕刻精美的砖,塔不分层,与明人陈诚的“城内人烟俱多,街巷纵横,店肆稠密”认知趋同。丘氏师徒之所以产生这样的景观认知,是因为他们都认同中原文化,才以中原的城市选址和空间布局作为参照物。

在乌兰巴托一带,人烟颇众,丘处机认为此地生活有“上古之遗风”,即“俗无文籍,或约之以言,或刻木为契。遇食同享,难则争赴。有命则不辞,有言则不易。”其间所蕴含的政治管理模式,是中国传统时代士人理想中的大同之世,是与中原王朝管理模式对比的结果。在蒙古人兴起的过程中,蒙古高原大多数部落之间无论种族或是生活方式都十分相似,足以凝聚成一个组织发达的游牧社会。在此宜人的环境里,人们“放马牛”,并形成“饮血茹毛”“峨冠结发”的习俗,是中原地区上古的生活图景。从大同之世至茹毛饮血再到圣贤教化,这样的演进序列是丘处机评判认知经行区域政治水平、政治管理模式的参照物。

在锡尔河畔,丘处机以中原地区的自然之理劝诫蒙古人进行政治教化,向成吉思汗进言:“今闻国俗多不孝父母,帝乘威德可戒其众。”成吉思汗让人将丘处机的劝诫记录下来,遍谕国人,并告太子、诸王、大臣等,儒家的伦理教化得以在中亚传播。而当帝问以震雷事时,“山野闻国人夏不浴于河、不浣衣、不造毡。野有菌则禁其采,畏天威也。此非奉天之道也”。所谓“奉天之道”,是指对物产的有效使用和对环境的合理利用,是道家思想的体现。成吉思汗的札撒中规定:“春夏两季,人们不可以白昼入水,或者在河流中洗手……他们相信,这些动作会引起雷鸣和闪电。”蒙古人的法律规定其不能冒渎水神,而中原人夏日河中沐浴浣衣是天经地义之事。丘处机认为蒙古人“非奉天之道也”,显然是参照基于中原自然条件而形成的生活习俗和理念,他的政治劝谏也是参照儒家治国模式和道家的天人合一理念。

丘氏师徒草原丝路景观认知参照物的选择,从自然到人文,都源自13世纪初中原地理知识和他们“四山五岳多游遍”的阅历感知,最终是由与中原相异的景观来确定,广泛的景观选取是其深入开展对比认知的需要。

(二)广泛开展对比

对于即将前往的塞北及西域,丘处机早有预判,如“前去已寒,沙路绵远”“阴山无海市,白草有沙场”。其中已寒、绵远、白草、沙场,都是中原人对寒冷的塞北和遥远的中亚地标和景物的传统认识观念。丘氏师徒越金山后,把那里的景观与中原进行广泛对比,形成如下新的景观认知。

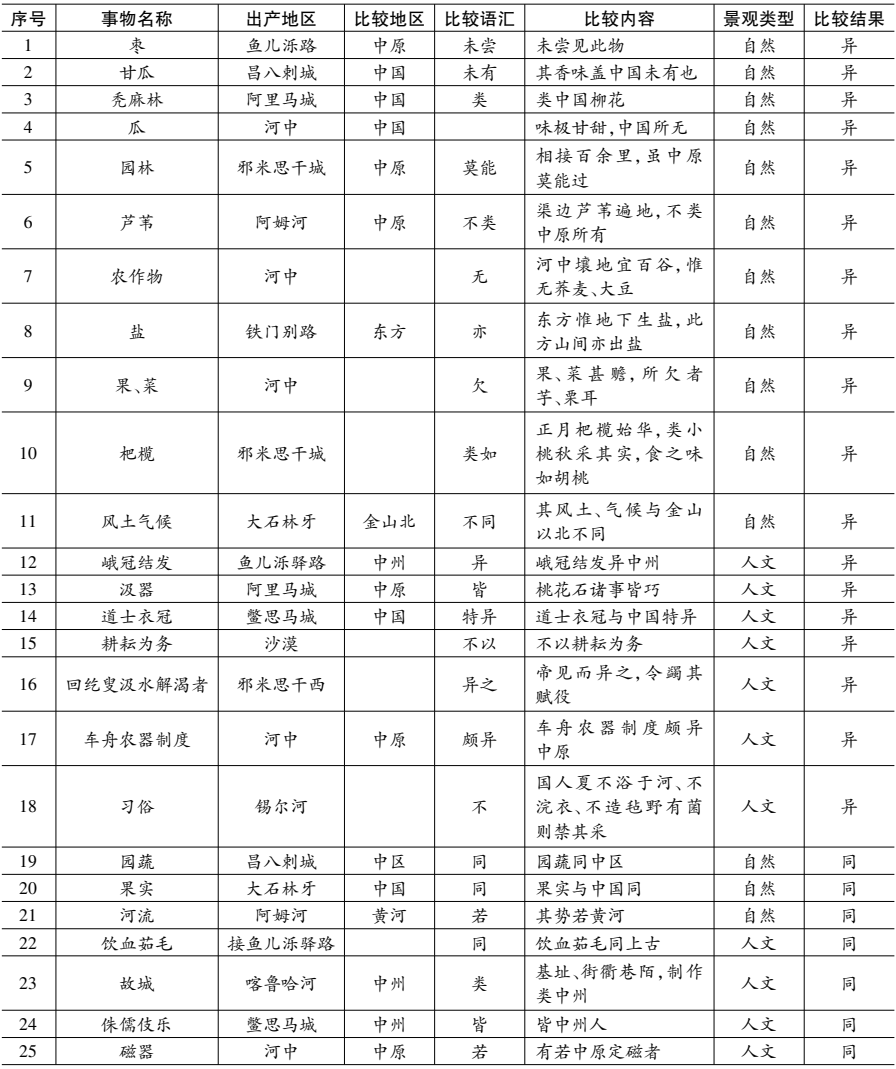

从表1可以看出,“类”“若”“同”等表示具有共性,“异”“未尝见”“颇异”“不同”等表示有差异,这是传统文本中常见的类比方式。丘氏师徒基于中原传统知识,选取比较对象后,对其特征进行描述。

在表1中,进行比较的景观共25项,其中自然景观14项,物产11种。物产比较,首先以有无来判别。中原有而西域、中亚缺的主要是枣、荞麦、大豆、芋、粟,中亚有而中原缺的是秃麻林、山间盐、杷榄,判断简洁明了。其次是差异比较,以瓜果居多。昌八剌城的甘瓜,其香味中国所无,河中的瓜味极甘甜,中国所无;邪米思干城的杷榄,食之味如胡桃。其间还偶有其他比较,如阿姆河边的芦苇,不类中原所有,“其大者经冬叶青而不凋,因取以为杖,夜横辕下,辕覆不折。”此外,大石林牙“风土、气候与金山以北不同”,这是以中原地区的地貌和耕作模式进行的比较。

人文景观的比较共有11项。比较内容以生活习俗为主,如结发、饮血茹毛、侏儒伎乐等,兼及生产中的耕耘为务,这些是中原生活中习以为常的现象;习俗之外是器物的比较,涉及衣冠、汲器、磁器等,比较形制和制作工艺的异同。总体看,人文景观的比较是以差异性比较为主,而趋同性比较以习俗为主,这是丘氏师徒根据中原传统知识和沿途的切身体验来选取特征明显的景观进行的比较。

从区域看,丘氏师徒的景观比较主要集中在金山以南至中亚地区。金山以东区域的比较仅有三例,在乌兰巴托以东时,丘处机回赠枣,当地人“未尝见此物”;乌兰巴托一带的“饮毛茹血”和“峨冠结发”,是对蒙古人习俗的比较。对于塞北与中原的差异,基于已有的塞北寒冷气候和异族人群的预判,景观对比较少。越过金山后,绿洲出现,耕桑为务使得自然环境的反差缩小,对作物、制度和习俗进行的比较增多。

丘氏师徒广泛开展景观比较,所见非“中原之风”,也缺乏圣贤“垂化”。这是丘氏师徒中原士人身份群体特征使然,也是他们对“中原”文化认同的体现,旨在表明他们开展“道德欲兴千里外”的宗教实践活动的必要性。

丘处机师徒为了修持、弘法、济世的宗教理想,才应诏前往成吉思汗的行宫。在草原丝路上形成的景观认知及其区域构建,有赖于他们积淀深厚的知识作为参照,也有赖于他们宗教理想的驱动和成吉思汗提供的机缘和支持,使本次宗教实践活动得以顺利开展。

(一)积淀深厚的知识作参照

丘氏师徒草原丝路景观认知的形成和景观区域构建,是集体智慧的结晶,有赖于他们丰富的知识作参照,尤其是丘处机、李志常的知识和修为。丘处机(1148—1227年)山东栖霞人,从小就与众不同,“年未弱冠,酷慕玄风”。他19岁时在宁海昆嵛山出家,师从王重阳而加入全真教,先后在山东、陕西等地修道。孙锡评价丘处机“博物洽闻,于书无所不读”。丘处机记忆力好,悟性也高,很快学会作诗,并且将其作为传达教法的重要手段。丘处机真积力久,学道乃成,1217年成为全真教教主,他说“儒释道源三教祖,由来千圣古今同”,极力推崇三教合一并积极践行,还“推穷三教,诱化群生,皆令上合天为”,使全真教迅速获取了政治上的认同。丘处机的修为在其西行中时常论及,如“东海西秦数十年,精思道德究重玄”“弱冠寻真傍海涛,中年遁迹陇山高”“四山五岳多游遍,八表飞腾后入神”。丘处机50余年的苦行、修炼,对中原地区地理景观殚见洽闻,而且精研道、儒、佛的知识和理论,为草原丝路景观认知奠定了丰富的知识基础。李志常(1193—1256年),洺州人,幼年由伯父李蒙抚养。李蒙,“名举子也。赋、义两科,屡占上游。”他看到李志常“聪慧颖悟并在同龄人中‘崭然出头角’,于是便很注重对他进行文学熏陶,以图将他培养成为出色的儒家文人,使他将来在仕途上或文学上有所成就”。李志常自幼接受了伯父李蒙为其提供的文化教育,使他拥有儒士的通识和良好文笔,1218年师从丘处机后,又追随丘氏西行修炼,深受丘氏济世思想的熏陶,最终以其深厚的知识和修为,在丘氏羽化后成功将草原丝路景观认知写入《长春真人西游记》,为宗教实践树立了的典范。

(二)成吉思汗提供机缘和支持

丘处机博古通今、才能超群,在其掌教后声名远扬,社会影响不断扩大。而此时正值宋金对峙,蒙古国南侵之际,政治格局错综复杂。丘处机便成了金朝、南宋、蒙古国统治者竞相邀请为其安民抚众的人物。在蒙古大军大举扩张,频频南下向金朝发难时,金宣宗赐予丘处机“自然应化弘教大师”之号,多次诏请其出山议政,被其谢绝。南宋宁宗也多次遣使诏请丘处机为其效力,丘处机坚卧不起,婉辞拒绝。这时,远在中亚征战的成吉思汗也得知“师名重四海”,求贤若渴,派遣刘仲禄前往中原诏请。丘处机审时度势,认为成吉思汗仁智、勇谋兼备,能一统天下,“幸逢慈诏下”,为了“扶宗翊教”“欲罢干戈致太平”,决定应诏“北蹈野狐岭,西穷天马乡”。成吉思汗对此也特别重视,“欲以兵五千迎师”,还赐给刘仲禄虎头金牌,上面写着“如朕亲行,便宜行事”。他们沿途享有方便行事的各种特权,如在阿不罕山时田镇海说:“近有敕:‘诸处官员,如遇真人经过无得稽其程……’凡师所用,敢不备?”有了这样的支持,丘氏师徒足迹遍布今内外蒙古、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、阿富汗等国。在返程时,成吉思汗不仅派出骑兵五千予以护送,即“驿马程程送”,还赐给丘处机金护符和玺书。这些都为丘氏师徒草原丝路景观认知和景观体系的构建提供机缘和保障。

(三)宗教理想的驱动

年逾古稀的邱处机,仍志存高远,其诗曰:“北陆初寒自古称,沙陁三月尚凝冰。更寻若士为黄鹄,要识修鲲化大鹏。我今返学卢敖志,六合穷观最上乘。”他为了践行修持、弘法和济世的宗教理想而应诏西行,在天长观解答旧友的疑问中说:“蜀郡西游日,函关东别时。群胡皆稽首,大道复明基。”又在龙阳观寄给燕京同道们的诗中说:“十年兵火万民愁,千万中无一二留。去岁幸逢慈诏下,今春须索冒寒游。不辞岭北三千里,仍念山东二百州。穷急漏诛残喘在,早教身命得消忧。”在宗教理想驱动下,丘处机师徒才不辞万里奔波之苦。在他们出发前,早已预知“前去已寒,沙路绵远”,“万里欲行沙漠外,三春遽别海山遥”,要“北蹈野狐岭,西穷天马乡”,还要“万里风沙走极边”,只是“自叹今华发,还来历大荒”,“不堪白发垂垂老,又踏黄沙远远巡”,“却思旧日终南地,梦断西山不见涯”“生前暂别犹然可,死后常离更不堪”,但是“道德欲兴千里外,风尘不惮九夷行。”也正是在宗教信仰的支撑下,他们面对“极目山川无尽头”“千岩万壑横深溪”“雪岭皑皑上倚天”,甚至面对生死也在所不辞,毅然苦行“斗志”。丘处机在兵戈中冒险西行,得意弟子赵道安,一路随行,病死于中亚赛蓝城,而他们也并未止步,经受住了生死考验。刘仲禄欲让丘处机与为成吉思汗所选的秀女同行,他以孔子的故事拒绝,“齐人献女乐,孔子去鲁。余虽山野,岂与处子同行哉?”他们经受住了声色的考验。他们请辞时,“上赐牛马等物,师皆不受”,又以道人风骨经受住了财物的考验。他们苦行苦修就是为了开展弘法、济世实践。他们行至阿不罕山下的一座小城,邱处机把宋道安、于志可、王志坦等九人留下修建宫观,“人不召而至,壮者效其力,匠者效其技,富者施其财……不一月,落成。榜曰:栖霞观。”他们以此践行“立观度人”。他们夜宿居庸关外,遭遇数百强盗打劫,丘处机劝弟子们先不要动手,并力劝群盗以保护苍生为命,不能做害民之人,盗匪们听后收起兵器。他们以此践行了“劝善化民”。他们行至邪米思干城时,“有馀粮则惠饥民,又时时设粥,活者甚众”。他们以此践行了“济世救困”。在丘处机与成吉思汗数次论道中,他劝说成吉思汗体恤百姓,去暴止杀,安定天下。他们以此践行了“济世止杀”。他们返程翻越野狐岭,“见白骨,所发愿心,乃同太君尹千亿醮于德兴之龙阳观,济渡孤魂”。他们以此践行了“济世渡亡”。可见,丘氏师徒就是在其宗教理想和信念的驱动下,才不辞千难万险执意西行,这是道教史上一次壮举,可与老子西行相提并论。正如丘处机所言:“一自玄元西去后,到今无似北庭招。”在成吉思汗的支持下,丘氏师徒才能足迹遍涉今蒙古、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、阿富汗等国。在其行程中,以其丰富的知识和修为作参照,适时广泛开展对比,蒙元时期的草原丝路景观长廊才终于有机会走进大众视野。

蒙元时期丘氏师徒前往成吉思汗的行宫,据其对草原丝绸之路的切身体验,认为沿途的气候、山川、地貌、物产等自然景观,衣冠、器具、耕作方式等人文景观,车舟农器制度、教塔等文化景观,皆非“中原之风”。这样的景观认知,显然是丘氏师徒将西域、中亚的各种景观与中原景观开展广泛对比的结果,也反映了以丘处机师徒为代表的中原士人的认知倾向。这种认知倾向,源自中原士人丘氏师徒对“东方”“中原”“中国”“中州”“中区”等地的文化认同,源自中原士人对“沙漠外”“极边”“九夷”“天马乡”等缺乏圣贤“垂化”的西域、中亚之地的传统认知观念,当然也源自丘氏师徒“道德欲兴千里外”的宗教理想。丘氏师徒广泛开展“类”“若”“同”“异”“未尝见”“颇异”“不同”等景观比较,在此过程中基于“四山五岳多游遍”的丰富阅历知识,才形成了草原丝路景观认知及其鲜明的区域特征。

丘氏师徒受成吉思汗诏请,秉持修持、弘法、济世的宗教理想和信念,远涉中亚八鲁湾(今阿富汗北)。在本次宗教实践活动中,丘氏师徒以诏请为机缘,在其宗教理想的驱动下,在成吉思汗的支持下,在其丰富阅历知识参照下形成的景观认知,无论是认知者的群体身份及其动机、认知内容、认知的广度和深度,还是对后世所产生的影响等方面,显然有别于唐人杜环因怛罗斯之战远涉中亚、西亚而形成的景观认知,同样有别于后晋高居诲受晋高祖石敬瑭之命出使西域册封于阗(今新疆和田)李圣天和北宋王延德等人受宋太宗之命出使西域访高昌(今新疆吐鲁番盆地)而形成的景观认知,也有别于北宋沙门继业等人为取舍利和贝多叶书而入天竺至迦湿弥罗(今克什米尔)形成的景观认知。这种认知不是传统游记那样纯粹的客观纪实,其行程的艰险和吟诗般的记述风格展现出的平静从容反差极大,形成充满济世情怀的罕见的张力,具有宗教传记的文本特征,给人以宗教文学的享受,令人耳目一新。

丘氏师徒开展这次宗教实践活动,是一次可与老子西行相提并论的壮举,正如丘处机所言:“一自玄元西去后,到今无似北庭招。”在其漫长的苦行、苦修宗教实践活动中形成的景观认知,是他们宗教信仰、宗教体验、宗教情感的表达,也是其践行宗教理想和树立宗教典范的一种策略,虽然带有一定的宗教文学属性,但更显真实和神圣,由此形成的文本为宗教实践树立典范,为域外地理、名物、丝路等考证提供了依据,也为后世探究西域和中亚历史地理、宗教信仰、风土人情等方面留下宝贵的文献资料。丘处机师徒所展现出的域外地理认知能力和所达到的境界,见证了13世纪初中原地理学发展的水平。