摘要:免责条款在不同类型的合同中有不同的表现。航空运输合同经历长期的发展演变,形成了繁杂的免责条款。这些条款既有法定的免责条款,又有承运人“自定”的免责条款,又因国际国内、客运货运而不同。无论是国内运输还是国际运输,因我国《民用航空法》关于承运人责任的条款几乎是国际航空私法条约相关规定的翻版,因此就法定免责条款而言,厘清国际航空私法条约中免责条款的含义是关键,但这并不意味着法定免责条款的适用是无条件的,其适用还需符合法定的适用范围和条件。对于承运人“自定”免责条款,《蒙特利尔公约》《民用航空法》以及《民法典》的相关规定是判定其效力的基本依据。公平确定双方当事人之间的权利义务,同时履行提示和说明义务,是确保免责条款有效的前提条件。对于个案中的免责条款,需结合案件事实及相关法律规定,综合判定。

关键词:航空运输合同;免责条款;类型;解释;效力

中图分类号:D923.6 文献标识码:A

文章编号:1005-3492(2021)12-0016-17

免责条款,是指当事人以协议排除或限制其未来责任的合同条款。作为典型格式合同的航空运输合同,经历长期的发展演变,形成了繁杂的免责条款。这些条款既有法定的免责条款,又有承运人自己拟定的免责条款,又因国际国内运输、客运货运而不同。法定免责条款来源于国际航空私法条约的规定,自1929年《华沙公约》到1999年《蒙特利尔公约》,在传承中不断创新变化。在法定免责条款之外,航空承运人又自己拟定了大量的免责条款,连同法定免责条款一并纳入其《运输总条件》(General Conditions of Carriage),作为与旅客、托运人的合同条款。国际航空私法条约中的免责条款,因条款内容的原则性与高度概括性,其具体含义为何,在司法实践中如何解释和适用,已日益成为一个比较突出的问题。对于承运人自己拟定的免责条款,在何种情况下赋予其法律效力,在何种情况下否定其效力,不仅关系到承运人和旅客(或托运人、收货人)双方利益的平衡,而且关系到如火如荼的快递业的发展。航空运输作为服务贸易的重要组成部分,已成为世界各国实现经济模式多样化和经济发展可持续的重要推动力,也与我们的日常生活息息相关。鉴于此,有必要厘清国际航空私法条约中免责条款的含义,分析我国《合同法》对免责条款效力的认定以及《民法典》的新规定,进而对航空运输合同中的免责条款进行类型化研究,有助于司法实践,有助于航空运输业(物流快递业)的发展。

一、国际航空私法条约中免责条款的解释与适用

在免除或限制承运人责任方面,1929年《华沙公约》有三个条款至关重要:一是第二十条的“所有必要措施”条款;二是第二十一条的“受害人过失”条款;三是第二十二条的限额赔偿条款。《华沙公约》的这三条规定,基本奠定了承运人免责的基础,此后对《华沙公约》的系列修订,均是在此基础上进行的。

(一)“所有必要措施”条款

根据《华沙公约》第二十条,如果承运人证明,它和它的代理人为了避免损失的发生,已经采取了“所有必要的措施”(all necessary measures)或不可能采取此种措施的,不承担责任。“所有必要措施”条款,是《华沙公约》推定过失责任制的组成部分,具有关键作用。其背后的指导思想,源自普通法系的“应有谨慎”。“所有必要措施”条款起草之初的用语是“一切合理与正当措施”,只是到华沙会议三读时才将“合理”改为“必要”,但含义仍然是“应有谨慎”原则。美国法院在相关判决中也是如此认为: “对于谨慎的承运人而言,所有必要的措施是可合理要求的,并且承运人可合理预估以防止损失的发生或避免事故的发生。” 希腊法院的解释是“任何一个有责任心的、勤勉的承运人将会采取的合理措施” ,因此,“所有必要的措施”,实际上是指在当时的情形下,一个谨慎的、勤勉的承运人应该采取、并且有能力采取的措施。此后修订《华沙公约》的1971年《危地马拉议定书》、1975年《蒙特利尔第四号议定书》,对于“所有必要措施”未做改动,直到1999年《蒙特利尔公约》,才将其修改为“所有可合理要求的措施(all measures that could reasonably be required)”,可谓是正本清源,回归初衷。这一修改,应该是吸收了司法实践的成果,较之最初的“所有必要措施”更容易理解和把握。

虽然《华沙公约》《危地马拉议定书》《蒙特利尔第四号议定书》均采用了“所有必要的措施”的用语,但在免责范围上却有大的不同。根据《华沙公约》,“所有必要措施”条款适用于公约第十七条的旅客伤亡损失、第十八条的行李和货物损失以及第十九条的旅客、行李、货物因延误造成的损失。也就是说,不论是旅客伤亡的损失,还是行李货物损失,抑或是因延误造成的损失,只要承运人及其代理人采取了“所有必要的措施”,承运人将不承担责任。与《华沙公约》相比,《危地马拉议定书》中的 “所有必要措施”条款免责的范围大大缩小,即仅限于由延误引起的旅客损失、行李损失。换言之,对于非因延误引起的旅客损失、行李损失、货物损失,以及因延误造成的货物损失,承运人不能以“采取了一切必要措施或不可能采取此种措施”来抗辩。《蒙特利尔第四号议定书》中的“所有必要措施条款”,免责范围限于旅客损失、行李损失、延误引起的货物损失。《蒙特利尔第四号议定书》有点向《华沙公约》回归的意思,其规定的免责范围基本接近《华沙公约》的免责范围。《蒙特利尔公约》规定的“所有可合理要求的措施”,只可用来对延误引起的旅客、行李、货物损失进行抗辩,其免责范围进一步缩小。

综上,对于“所有必要措施”条款,不能按照字面意思来解释其含义,只要承运人积极地、尽其所能地采取措施避免损失的发生,就不应对损失承担责任。要求承运人想方设法、穷尽一切手段避免损失的发生,这样的解释,既不符合条约当初的立法精神,也加重了承运人的义务和责任。简而言之,法律不能强人所难,“所有必要措施”,对承运人而言应是“力所能及”。我国《民用航空法》也规定了“一切必要措施”条款, 但该规定是在参考《华沙公约》《危地马拉议定书》《蒙特利尔第四号议定书》的基础上制定的, 因此,对我国《民用航空法》中的“一切必要措施”条款,也应按照上面对公约条款的解释来解释。但应注意的是,《民用航空法》“一切必要措施”条款的免责范围,仅限于因延误造成的旅客、行李或者货物损失,这与后来《蒙特利尔公约》第十九条规定的免责范围是一致的,但在免责理由上又是不同的,一个要求是采取了“一切(所有)必要措施”,一个要求是“所有可合理要求的措施”。

(二)“受害人/索赔人过失”条款

《华沙公约》第二十一条规定,如果承运人证明,损失是由于受害人的过失造成或促成的(caused by or contributed to by the negligence of the injured person),法院可以按照其本国法的规定,全部或部分免除承运人的责任。该条是在1929年华沙会议上应英国代表的要求写入的。英国代表提出此提案的原因有二:第一,促成过失是普通法中的基本概念,在受害人过失是唯一可以用来反驳推定过失的情形下,比起推定过失责任制度,普通法国家的法庭可以更容易地适用此概念;第二,通过加入促成过失条款,避免“强制分摊”(compulsory apportionment)规则被加入英国法,那样是违背普通法传统的。因此,“受害人过失”条款,是普通法促成过失理论(common-law contributory negligence)的体现。在英国,促成过失原则为1945年的“法律改革(促成过失)法令”所确立。根据该法令,原告所获得的损害赔偿,应该依照他自己的过失所造成他自己伤害的程度,合乎比例地减少。

1971年的《危地马拉议定书》第七条对《华沙公约》第二十一条做了三点修改: 一是增加了造成或促成的原因——“其他不当作为”(other wrongful act)或“不作为”(omission);二是删除了“法院可以按照它的法律规定”的用语;三是将“受害人”改为“索赔人”。关于前两点的修改原因,是因为各国法律中的“过失”有不同的含义,所以在实务中就有如何解释、依什么法律来解释“过失”的问题。《华沙公约》的规定解决了如何界定“过失”的范围的问题,即何为“过失”应根据法院的法律来判定。这一规定称为“反致”条款。但反致条款增加了公约规定适用的国别差异性和不确定性,因而在《危地马拉议定书》中删除了“法院可以按照它的法律规定”。为了避免因各国法院对“过失”做不同解释而产生的不确定性,议定书增加了“其他不当作为”“不作为”。这一用语可以弥补“过失”一词的不足,同时由于删除了反致条款,使得免责条款在适用上有了统一的实体规则。各国法院不必也不可以从其国内法中寻求解释。通常而言,“其他不当作为”“不作为”包括故意行为、一般过失行为、重大过失行为及其他不恰当的、不该做的行为。公约规定的“受害人”,美国司法实践中不仅仅指旅客本人,还包括旅客的代理人,在货运的情况下还包括托运人、收货人等等。正因为“受害人”一词的不周延性,《危地马拉议定书》将其改为“索赔人”。

1975年《蒙特利尔第四号议定书》虽然吸收了上述《危地马拉议定书》对《华沙公约》第二十一条的修改,但并未与《危地马拉议定书》完全保持一致,主要是在造成或促成的原因上,对旅客行李运输和货物运输采取了不同的标准。即旅客、行李损失是否免责,要看是不是由于遭受损失的人(the person suffering the damage)的“过失”造成或促成,且保留了“法院可以按照它的法律规定”的用语;货物损失是否免责,则看是否由于索赔人的“过失或不当作为或不作为”造成或促成,且删除了“法院可以按照它的法律规定”的用语。因此,对于旅客行李运输中造成的损失,承运人只能以遭受损失的人的“过失”进行抗辩,而货物运输中索赔人的过失、不当作为或不作为均可作为承运人全部或部分免责的事由。我国《民用航空法》第一百二十七条规定的“索赔人过失”条款,显然更多地参考借鉴了《蒙特利尔第四号议定书》第六条的规定。

1999年《蒙特利尔公约》第二十条可以说是综合了《危地马拉议定书》第七条和《蒙特利尔第四号议定书》第六条的结果,但更多的是吸收了《危地马拉议定书》的内容,其条款内容几乎与1971年《危地马拉议定书》第七条保持了最大程度的一致,或者说是《危地马拉议定书》第七条的翻版,但这并不等于说《蒙特利尔公约》在承运人免责方面毫无创新。其实,《蒙特利尔公约》第二十条最大的亮点在于其最后一句: “本条适用于本公约所有责任条款,包括第二十一条第一款”。这一句赋予了承运人绝对的免责抗辩事由,适用于公约中任何种类的责任。

在免责的范围上,上述公约和议定书的规定均为“全部或部分地”(wholly or partly),但具体“全部或部分地”如何确定,《华沙公约》的规定是依据法院地法,《危地马拉议定书》《蒙特利尔第四号议定书》《蒙特利尔公约》的规定是,依据“这种过失、不当作为或不作为造成或促成损失的程度”(to the extent)来确定,这应该是借鉴英国1945年“法律改革(促成过失)法令的结果。因为该法令第一条明确规定:“损害应该按照法院对权利主张者在损害责任中的份额,公正和公平地按照程度(such extent)减少。”

在促成过失的适用上,普通法法院比较谨慎。它需要由被告主动提出并需要由被告加以证明。除非被告提出这个问题,否则它将不被考虑在案情之内;并且,除非该被告有足够的非常具有说服力的证据,否则促成过失原则不会被适用。诚如所言,上述公约和议定书均规定,承运人免责的前提条件是“如果承运人证明……”,如果承运人证明不了,自然不能依据该条免责。

综上所述,“受害人/索赔人过失”条款,源自普通法的“促成过失”理论,其含义是对于受害人/索赔人由于自己的过失造成或促成的损失(损害),应按造成或促成损失的程度减少受害人/索赔人应获得的赔偿。我国《民法典》对此也有规定,但对于国内运输中造成的损害赔偿,应首先适用《民用航空法》的相关规定,国际运输应适用《蒙特利尔公约》的规定。

(三)限额赔偿条款

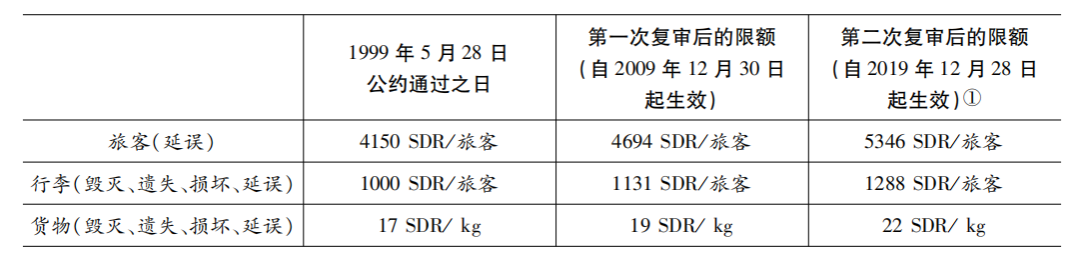

自《华沙公约》首创限额赔偿制度以来,限额赔偿一直是航空承运人责任制度的核心。航空运输发展之初,既要扶持刚刚起步的航空运输业,促使其发展壮大,又要维护旅客和托运人的利益,如何设计承运人责任制度显得至关重要。为此,《华沙公约》建立了推定过失责任制,但在损失赔偿上确立了限额赔偿原则。公约第二十二条确定的限额(见表1)适用于依据公约第十七条、第十八条、第十九条提起的所有案件,包括旅客死亡、受伤、延误,行李和货物的损失、遗失或延误。“在涉及旅客、行李、货物以及延误造成损失的情况下,《华沙公约》第十七条、第十八条、第十九条创设了针对承运人的推定过失制度。” “起初,责任限额是作为对承运人推定过失责任的回报,旅客、托运人不需要证明承运人的过失,但承运人的责任将被限制。”

表1 《华沙公约》赔偿限额列表

此后修订《华沙公约》的1955年《海牙议定书》、1966年《蒙特利尔协议》主要是提高旅客责任限额。1999年《蒙特利尔公约》对《华沙公约》最大的修改就是改变了旅客人身伤亡赔偿的限额制,即旅客人身伤亡不再实行限额赔偿,但是行李、货物的限额赔偿始终未变(见表2)。我国《民用航空法》亦步亦趋,其第一百二十八条和第一百二十九条就是有关限额赔偿的规定。需要指出的是,《民用航空法》的限额赔偿适用于旅客人身伤亡、行李以及货物损失,除非索赔人证明承运人或其代理人存在《民用航空法》第一百三十二条规定的情形。

表2 《蒙特利尔公约》赔偿限额列表

需要指出的是,虽然《华沙公约》规定了限额责任制,但是在特定情况下,比如损失是由于承运人的“有意的不良行为”造成的,不仅不能适用限额赔偿的规定,而且承运人也不能依据“所有必要措施”条款、“受害人过失”条款进行抗辩,即公约规定的排除或限制承运人责任的规定均不能适用。《海牙议定书》将“有意的不良行为”修改为“轻率地作为或不作为”,《蒙特利尔公约》的用词也是“轻率地作为或不作为”。但根据《蒙特利尔公约》,如果损失是由于承运人的“轻率地作为或不作为”造成的,仅仅是旅客延误损失和行李损失的责任限额不适用,这与《华沙公约》的规定有很大的不同。另外,不管是“有意的不良行为”,还是“轻率地作为或不作为”,这些行为不仅是指承运人本人,还包括其受雇人或代理人的职务行为。

总之,“所有必要措施”“受害人/索赔人过失”以及“限额赔偿”这三大条款,构成了国际航空私法条约免责条款的基础和核心,对其的解释,应置于当时的立法背景下,从普通法理论和传统出发,兼顾英美司法实践,才可正确理解其含义。我国《民用航空法》虽然吸收借鉴了《华沙公约》《海牙议定书》《危地马拉议定书》等条约的规定,但与国际航空私法条约现代化和一体化的成果——《蒙特利尔公约》相比,在三大免责条款的规定上,还是有较大的不同。司法实践中,应区分国内运输和国际运输,二者的性质不同,适用的法律不同。国内运输适用《民用航空法》,国际运输一般适用《蒙特利尔公约》。在明确免责条款含义的基础上,应注意其适用范围及其条件,不是法定免责条款就一定能免责。

二、《民法典》关于免责条款效力的认定

《合同法》第三十九条、第四十条、第五十三条分别就格式合同免责条款的效力做了规定。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》对《合同法》相关条款做了解释。《民法典》在《合同法》的基础上,进一步予以了补充和完善。航空运输合同中免责条款的效力,需要依据国际航空私法条约和国内法综合判定,特别是在国内运输的情况下,《民法典》关于免责条款效力的规定是基本依据。

(一)免责条款有效的前提条件

根据《合同法》第三十九条,免责条款有效应符合以下两个条件: 第一,以公平原则确定双方之间的权利和义务。实践中,拥有强势地位的一方往往加重对方的义务,减少对方的权利,致使权利义务明显不对等,有违民法的公平原则。如果格式条款的内容违背公平原则,构成合同内容显失公平,则一方当事人有权根据《合同法》第五十四条第一款第(二)项规定的显失公平,请求法院或者仲裁机构变更合同内容或者撤销合同。第二,尽到提示和说明义务。提供格式条款的一方应采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款。这就要求提供格式条款的一方尽到提示义务,而且该提示义务必须是在订立合同之时,惟其如此,免责条款才可纳入合同,成为合同内容的一部分,才有可能约束或限制另一方当事人。“采取合理的方式”是指“在合同订立时采用足以引起对方注意的文字、符号、字体等特别标识”。如果提供格式条款的一方当事人违反《合同法》第三十九条第一款关于提示和说明义务的规定,导致对方没有注意免除或者限制其责任的条款,对方当事人申请撤销该格式条款的,人民法院应当支持。

《民法典》在上述《合同法》的基础上,有两点完善:第一,对于提示义务的内容,《合同法》的规定是“提请对方注意免除或限制其责任的条款”,《民法典》的表述是“提示对方注意免除或减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款”。表面上看,《民法典》将《合同法》中的“限制”改为“减轻”,并且增加了“等与对方有重大厉害关系”的词句,但这两处修改,意义重大。“限制”改为“减轻”,语义更为明确,便于司法实践中认定和把握,但这还是其次,关键是对“免除或减轻其责任”予以限定,即“免除或减轻其责任”的条款不能与对方“有重大利害关系”, 一旦与对方存在重大利害关系,不管是免除责任的条款,还是减轻责任或其他条款,提供格式合同条款的一方都应尽到提示义务。第二,增加了未尽提示或说明义务的后果。《合同法》只是规定了提供格式条款一方的提示义务,至于未尽到提示或说明义务的后果,《合同法》未予规定。《民法典》明确未尽提示义务的后果,即对方可以主张与其有重大利害关系的条款不成为合同的内容。这一方面强化了当事人的提示说明义务,另一方面明确了法律后果,据此,法院完全可以以未尽到提示或说明义务而将免责条款排除在合同的内容之外。

航空运输合同中的免责条款为承运人事先拟定,未与旅客、托运人协商,因此,其有效的前提是必须符合上述两个条件。综观法院近年审理的航空运输案件,在认定免责条款的效力上,法院考察的重点是双方权利义务是否符合公平原则,是否尽到了提示和说明义务。如在宋毅诉日本航空公司大连办事处一案中,二审法院认为,上诉人宋毅已经为客运合同的履行支付了相应的对价,其享有乘坐的权利,当然亦有放弃乘坐的权利,日航公司不允许其乘坐回程客机,限制了上诉人的权利,免除了己方的责任,依照《合同法》第三十九条规定,被上诉人应当对此限制上诉人权利的条款,向乘客进行提示和说明,被上诉人虽在上诉人购票时提示“需按顺序使用”,从该文意理解,并不能得出未按顺序使用将取消后续航程的必然后果,故被上诉人对未按顺序乘机将导致不能乘坐后续航班的严重后果,没有以书面或者口头形式向上诉人明确告知和说明,违反了上述法律规定,该条款对上诉人不产生法律效力,被上诉人应当对其没有履行明确提示说明义务、拒绝上诉人乘坐后续航班给上诉人所造成的损失承担相应的法律后果。

(二)免责条款无效的情形

格式合同的条款并非当然无效。我国法律所规定的格式合同无效情形的立法宗旨是,合同一方当事人不当利用其在缔约过程中的优势地位或能力,加重对方责任或者豁免己方法定或重大义务,造成了合同权利、义务的分配出现严重不平衡的情形下,法律赋予合同弱势一方当事人以合理的救济途径,这应该是我们理解格式合同中免责条款的基础。《合同法》第四十条规定了格式条款无效的三种情形:(1)《合同法》第五十二条规定情形的;(2)《合同法》第五十三条规定情形的;(3)免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的。因第五十二条是关于无效合同的规定,格式合同具有第五十二条规定的无效的原因,自然会被确认无效。因此,就免责条款而言,在以下两种情形下无效。

1. 《合同法》第五十三条规定的情形

《合同法》第五十三条规定: “合同中的下列免责条款无效:(一)造成对方人身伤害的;(二)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。” 该条列举了免责条款无效的具体情形,这是我国《合同法》中明确何种类型的免责条款无效的规定。“造成对方人身伤害的”,即不管伤害是谁造成的,都不能够在合同上预先用一个条款来免除责任。“因故意或者重大过失造成对方财产损失的”,这是为了贯彻诚实信用原则。任何人不能用免责条款来免除自己的故意或者重大过失造成对方损害的责任。

2. 免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的条款

《合同法》第四十条规定:“格式条款具有本法第五十二条和第五十三条规定情形的,或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的,该条款无效。”梁慧星先生认为,立法方案确定的原则是,合同中的免责条款原则上有效例外无效。“免除其责任”,就变成了免责条款一律无效,不仅与第五十三条矛盾,也与第三十九条矛盾,因此他建议遇到格式合同的免责条款问题,应该按照合同法第五十三条、第三十九条处理,不应该按照第四十条的“免除其责任”来处理。按照第三十九条、第五十三条处理未尝不可,第三十九条规定的公平原则可以涵盖“加重对方责任、排除对方主要权利”的意思,但这样会使公平原则更加抽象,而“加重对方责任、排除对方主要权利”则显得较为具体,在司法实务中较为容易把握,因此,对第四十条后半句可以区别处理:“免除其责任”因与第三十九条、第五十三条矛盾,应弃之不用,但“加重对方责任、排除对方主要权利”不妨保留,作为判断免责条款效力的具体依据和标准。

针对梁慧星先生指出的上述问题,《民法典》做出了回应。对《合同法》第四十条的后半句规定,《民法典》第四百九十七条将其重新“排列组合”,细化为两种情形:一是“提供格式条款一方不合理地免除或减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利”的条款无效。这里的重点是限定词“不合理地”,即免除或减轻责任应合理,否则无效。这样就避免了免责条款一律无效的问题。二是将“排除对方主要权利”单列一款,显得层次更加清楚。从合同相对方的角度看,第四百九十七条第一款第二项是加重其责任、限制其主要权利,第三项则完全是排除其主要权利。因此,在免责条款的效力认定上,《民法典》完善了《合同法》的规定。

总结以上讨论,一般情况下,免责条款有效应满足以下条件:第一,从合同订立程序来说,免责条款的提供者在订立合同时应尽到提示和说明义务。只有尽到该义务,免责条款才能成为合同内容的一部分;第二,从合同内容而言,免责条款的提供者应以公平原则确定双方之间的权利义务。公平原则的具体体现,就是不允许在合同中出现《民法典》第四百九十七条第一款第二、第三项规定的情形,以及第五百零六条规定的情形。这些法定情形,均未能以公平原则确定当事人之间的权利义务。以上两个条件必须同时满足,该免责条款才具有法律效力。反之,如果在订立合同时未尽到提示和说明义务,免责条款因未被纳入合同,不是合同的组成部分,自然不能约束另一方当事人;或者合同条款不合理地免除或减轻其责任,加重对方责任、限制或排除对方主要权利的,该合同条款也无效。航空运输合同由承运人事先拟定,其中的免责条款也应符合《民法典》的上述规定,否则,将因违背法律规定而无效。

三、航空运输合同中免责条款的类型及其效力

航空运输因运输性质的不同,适用的法律也不同。国内运输适用国内法的规定,国际运输适用国际条约的规定。因此,对于国内航空运输合同中的免责条款的效力,应依据《民用航空法》和《民法典》的规定确定其效力,对于国际航空运输合同中的免责条款,应依据《蒙特利尔公约》的规定确定其效力。在承运人制定的《运输总条件》中,免责条款多而庞杂,现将比较典型的免责条款类型及其效力分述如下。

(一)关于“时间不保证”条款

综观世界各国航空承运人的《运输总条件》,“时间不保证”条款是必备条款,该条款源自国际航空运输协会的示范文本。以美利坚航空公司(American Airlines)为例,其关于航班运营时间有如下表述 :“American will endeavor to carry you and your baggage with reasonable dispatch, but times shown in timetables or elsewhere are not guaranteed and form no part of this contract. ”再如我国春秋航空公司,其《旅客、行李国内运输总条件》第二十六条有如下规定:“春秋航空将尽力按照旅行之日起生效的航班时刻表运输旅客与行李。但是,航班时刻表或其他场所所列的时刻,仅供参考,并非航空运输合同的组成部分。”上述条款,承运人不外乎想表达以下三层意思:(1)对于航班时刻表中或其他地方显示的起飞到达时间,承运人不予保证;(2)航班的起飞到达时间不是合同内容的组成部分;(3)航班未能按照起飞时间起飞或到达时间到达目的地(延误),由此引起的任何后果,承运人不承担任何责任。换言之,承运人不能保证航班能按时起飞或按时到达,由此引起的旅客错过衔接航班,或者造成其他任何损失,都与承运人无关。

航空运输对安全性有着极高的要求,但航空运输又是一个系统工程,要做到安全、准时非承运人一人之力可为,需要空中交通管制部门、机场、旅客等的协助和配合,因此,在航空运输实践中要做到准时起飞,确实很难,这是事实。正是因为这样,才催生了这一“时间不保证”条款。但是,作为航空运输合同,航班起飞时间、始发地点、目的地点、承运人、旅客、票款是合同的重要内容。航空运输对于时效性有着较高的要求。航空运输的潜在含义是在特定的时间内实现旅客或货物的位移。如果航班时间不能作为航空运输合同的组成部分,也就意味着航空运输合同对时效性没有要求,这样,签订航空运输合同的目的将不复存在。与公路、铁路运输相比,航空运输的速度更快,所以无论是航空旅客运输还是航空货物运输,当事人之所以选择航空运输,很重要的一个原因是航空运输的快捷。一旦承运人认为其航班时间具有不确定性,无法保证,等于对于合同的履行时间没有约定,从而对承运人也无任何约束。如果认为约定的起飞时间(航班时刻)不是合同内容的组成部分,那之前承运人和旅客为此所做的全部工作和努力均无任何意义:承运人是按照这一时间安排航班,提供地面服务,旅客是按照这一时间赶赴机场,办理登机手续。同样,机场也要提供相关服务,空中交通管制部门据此安排航班起飞顺序等等。因此,航班时间应该是航空运输合同的主要条款或必要条款,无此条款合同无法履行。

“时间不保证”条款,其实质是在于免除承运人航班延误的责任,但该条款因违背了《华沙公约》第二十三条的规定而无效。同样也违背了《蒙特利尔公约》第二十六条和《民用航空法》第一百三十条的规定。因此,承运人在其《运输总条件》中的这一条款,不具有法律效力。司法实践中,对于较长时间的延误,法院否认这种“时间不保证”条款的效力。在Ets. Peronny c. Ste. Ethiopian Airlines案中,因为延误,从埃及运往巴黎的大蒜在运到后损坏。航空货运单中的条款明示运输时间是不能保证的。法院裁定该条款无效,理由是违背了公约第二十三条的规定。巴黎上诉法院对“延误”的定义是,在旅客或托运人选择航空而不是地面运输的情况下,取决于他们所预期到达的时间。这也成为德国案件中的一般规则。承运人是否承担责任,取决于承运人是否采取了“所有必要(一切可合理要求的)措施或不可能采取此种措施”。

值得注意的是,已有承运人认识到这一点,不再原文照搬国际航空运输协会的范本,而是采取了“一分为二”的做法:公布的航班时刻对其不具有约束力,不是合同的组成部分;印在机票上的航班时刻是合同的一部分。也就是说,合同签订以前的航班时刻都不算数,签订合同后(售出机票)的时刻是合同的组成部分,对其具有约束力。荷兰皇家航空公司就是如此。荷航的做法,实际是在告诉旅客,航班时刻表所显示的时间对其无约束力,但其受客票上显示的时间的约束。这种更精细化的表达,克服了国际航协“时间不保证”条款的笼统、含糊的缺陷,值得学习。

(二)关于“签名即同意”条款

航空货运合同中,货运单或快递单常见如下条款:“请仔细阅读背面契约条款,签字即视为同意接受”;或“签字表示您已知悉本单合同条款并同意接受”;或“签名前,请仔细阅读背面快递服务合同”;或“填写本单前,务请阅读背面快递服务合同!您的签名意味着您理解并接受合同内容”;或在签名栏上方载明:“使用本空运单即构成对本空运提单背面合同条款的同意”;或“郑重声明:托运物品务请阅读背面物品托运合同!您的签名/签章意味着您理解并接受该物品的托运合同”。

通常情况下,一旦托运人在上述条款下签字或签名,一般理解为托运人接受并同意了运输条款的规定,特别是关于限额赔偿条款的规定。在发生货损的情况下,承运人认为应该按照货运单或快递单上印制的条款的规定赔偿。但是,托运人是否受货运单或快递单条款的约束,并不完全取决于这里的签名。即使是托运人在此处签名,也并不一定意味着要按照运单上的条款的规定进行赔偿。货运单或快递单上的条款是否约束托运人,取决于该条款是否符合相关法律的规定。如在涂桦与成都申通快递实业有限公司运输合同纠纷一案中,快递单正面 “发件人签名”一栏下方使用小号字体印刷有:“您的签名表示您已经仔细阅读并接受本单背面的合同条款”内容,涂桦在该栏签名。一审法院认为,快递单背面印刷的《快递递送合同》条款就是格式条款。虽《快递递送合同》第六条第二款载明有对保价货物的灭失按保价金额赔偿的相关内容,但该条款内容应属限制申通快递公司责任的条款,所涉条款内容形式上并未采取足以引起注意的文字、符号、字体等特别标识,申通快递公司亦未举出其他证据证明对该格式条款已尽合理提示及说明义务,故涂桦要求撤销《快递递送合同》第六条第二款的诉请,得到了一审法院的支持,二审法院持同样的看法。

因此,对于“签名即同意”条款,法院并不会因托运人的签字而认可背面的条款。对于背面条款的效力,法院依然是根据《合同法》及其司法解释、《蒙特利尔公约》《民用航空法》的规定来判断。在《民法典》生效施行后,对于国内航空运输合同中免责条款的效力,法院将依据《民法典》进行判定。

(三)关于“延误不赔偿”条款

航班延误后,承运人是否承担赔偿责任,需要根据法律规定来确定。提出以补偿代替赔偿,或明确提出延误不赔偿,违背了法律规定。以国内航空运输为例,对因航班延误给旅客造成的损失,承运人如何承担责任以及免责条件,《民用航空法》第一百二十六条做了明确规定,即“旅客、行李或者货物在航空运输中因延误造成的损失,承运人应当承担责任;但是,承运人证明本人或者其受雇人、代理人为了避免损失的发生,已经采取一切必要措施或者不可能采取此种措施的,不承担责任”。同时,还应特别注意《民用航空法》第一百三十条的规定,该条明确“任何旨在免除本法规定的承运人责任或者降低本法规定的赔偿责任限额的条款”,均属无效。该条的规定,实质上是宣布航空运输合同中的免责条款不能违背《民用航空法》的相关规定。因此,不管是通过何种方式,是在《运输总条件》中约定,还是航班延误后以书面或口头方式告知旅客延误不赔偿,都不符合法律规定。是否给予补偿是由承运人自己决定,但是否赔偿由法律规定。

司法实践中,对于延误造成的损失赔偿,法院是依据承运人是否“已经采取一切必要措施或者不可能采取此种措施”来确定承运人的赔偿责任。在阿卜杜勒诉中国东方航空一案中,原告因始发站天气原因导致航班延误,在到达香港后未能赶上前往目的地卡拉奇的航班,法院认为,东方航空公司没有采取一切必要的措施来避免因航班延误给旅客造成的损失发生,不应免责。对于阿卜杜勒购票支出的5480港元损失,东方航空公司应承担赔偿责任。

(四)关于“死亡自负”条款

“死亡自负”条款也是航空客货运中比较常见的免责条款。在旅客运输中,特别是运输患病旅客、孕妇等特殊旅客时,承运人通常要求旅客现场签订类似“死亡自负”的免责条款,如海南航空对于各类手术病人,手写《运输声明书》是予以承运的条件之一。在张正清等人诉海南航空一案中,王春秀(原告张正清之妻)等人乘坐被告HU7751航班从深圳飞往成都。在登机前,被告要求原告承诺“如因健康问题而引起的乘机意外事件,机场和承运人不承担任何责任”。

国内航空旅客运输中的“死亡自负”条款,因其违背了我国《民用航空法》第一百三十条和《合同法》第五十三条的规定而无效,国际运输则因与《蒙特利尔公约》第二十六条的规定相抵触而无效。事实上,旅客在航空运输中发生人身伤亡,承运人是否承担责任,并不取决于合同中是否有类似“死亡自负”之类的免责条款,而要依据伤亡原因和法律规定进行判定。如前述张正清诉海南航空案,法院认为,“即使COPD是否为王春秀的死亡原因还需进一步检查后才能明确,但心跳呼吸骤停仍然可以产生死亡后果,该后果的产生并不必然以是否吸氧为前提条件。又因被告未对王春秀实施侵权行为,航班上也没有他人对王春秀实施侵权行为,故本院认为王春秀的死亡完全系自身健康状况造成,被告不应当承担赔偿责任。”

航空货物运输中,特别是在运输活体动物时,在托运人承诺死亡自负的前提下,承运人或其代理人才会同意承运,并且把“死亡自负条款”直接写进承运人出具的货运单或其代理人出具的货运单中。如在沭阳县龙庙杰扬孵化场诉南京禄口空港国际货运有限公司、中国南方航空股份有限公司一案中,原告托运的42箱5000只鹅苗在从南京运至桂林后,广西民航产业发展有限公司桂林航空物流分公司出具《运输事故签证》,载明 “卸货时发现鹅苗死亡4800只”。在《货物托运书》的储运注意事项栏中载明:“机场自提,死亡自负”,货物价值和是否投保运输险栏中均无记载,原告的代理人在托运单位栏签名。两被告认为,原告承诺死亡自负,应自行承担损失。审理法院认为,《货物托运书》中载明“机场自提死亡自负”,并有原告代理人的签字确认,应视为原被告双方就涉案鹅苗在运输过程中发生的损失过错承担进行了约定,但该约定仅系针对过错损失承担部分,不能免除航空公司的法定限额赔偿责任。航空公司应在国内航空运输承运人赔偿责任限额范围内对原告的损失予以赔偿。

(五)关于“不得签转、不得更改、不得退票”条款

“不得签转、不得更改、不得退票”条款,通称为“三不”条款,常见于《航空运输电子客票行程单》签注(endorsement/restrictions)栏,是承运人对购买了特价机票的旅客所做的限制,即旅客不得提出签转到另一个航班或其他承运人的航班,不能更改航班日期,也不能退票。

承运人设立“三不”条款,是针对那些购买了特价机票或廉价机票的旅客。因机票相当便宜,但在享受的服务上与全价客票的旅客并无二致,所以在相关权益上就受到限制。从权利义务对等的角度来看,承运人的做法无可厚非,符合法律的公平原则。但是,这一条款能否在法律上具有效力,还需要承运人尽到提示和告知义务,否则,不能约束旅客。在陈定安诉中国东方航空股份有限公司一案中,原告于2014年购买了被告从上海到美国旧金山、从纽约到上海的机票两张。后原告因故骨折未能成行。2015年原告提出退票未果,诉至法院。法院查明,原告购买的机票是不得退改签的客票。对于该条款的效力,法院认为:“本案中,原告通过被告官网订票,从客票查询—客票预订—订单生成界面,均对客票的退改签规则、客票有效期进行了标注,使用的语言通俗易懂,告知内容明确;对于具体的退票规则,被告虽未在网上购票须知中予以明示,但在订票过程中已对客票有效期及退改签规则做了重点提示,后者公示的内容对前者具有补充说明的作用,符合一般消费者的通常理解,本院认定该方式能够引起消费者的注意。机票款打折伴随着一定的权利限制在日常生活中普遍存在,原告自愿选择票价较低但限制相应较多的机票,作为一个完全民事行为能力人,原告应当对自己选择的后果承担相应的责任。原告所购的机票为特价机票,故被告就该机票设定的使用条件并不违反公平原则,并未导致双方的权利义务失衡,故上述条款应属有效。”

在黄有奇诉深圳航空公司一案中,原告认为深圳航空的“五折以下的机票不退票不改签”条款应属于无效条款,被告应向原告退还80%的机票款”。法院认为:“深航公司‘五折以下机票不退票不改签’的条款系深航公司为重复使用而预先设定,未与购票人协商的格式条款,由于深航公司同时向订票人提供了其他折扣的可以退改签的机票供选择,且在订票的多个环节以不同方式对各种机票的退改规则做了明确说明,已尽合理提示及说明义务,并未剥夺黄有奇的选择权,黄有奇购买该折扣机票时已清楚该机票不得退改签,因此,黄有奇认为该条款属霸王条款依据不足,本院不予采纳。因此,黄有奇主张深航公司应当按照机票价的80%向其退还款项,缺乏合同和法律依据,本院不予支持。”在颜进诉瑞丽航空有限公司一案中,法院持同样的观点。但应注意的是,“三不”条款限制的是旅客因自身原因要求退改签,对由于承运人原因引起的或天气原因导致合同不能履行的情况,“三不”条款对旅客没有约束力。

(六)关于“限额赔偿”条款

在航空运输中,限额赔偿是一大特色。承运人要么将国际航空私法条约和《民用航空法》关于限额赔偿的规定纳入其合同,要么在合同中“塞入”其自己拟定的限额赔偿条款,这种现象尤其在航空货物(快递)运输中最为普遍。但是,能否适用法定限额赔偿条款或承运人自己拟定的限额赔偿条款,取决于法律规定的其他条件。《蒙特利尔公约》规定在下述三种情形下,免责条款无效或无权援用限额赔偿条款:(1)任何旨在免除本公约规定的承运人责任或者降低本公约规定的责任限额的条款,均属无效。(2)如果证明损失是由于承运人、其受雇人或者代理人的故意或者明知可能造成损失而轻率的作为或者不作为造成的,不能适用旅客延误损失的赔偿限额、行李损失的赔偿限额。(3)运输合同的任何条款和在损失发生以前达成的所有特别协议,其当事人借以违反本公约规则的,无论是选择所适用的法律还是变更有关管辖权的规则,均属无效。 无论是《华沙公约》还是《蒙特利尔公约》,其目的之一是统一国际航空运输的相关规则,为国际航空运输建立统一的、可预见的责任制度。这一目的的实现,必须确保公约的强制性适用,因此,对于承运人“私定”的免责条款,一旦违反了上述条款的规定,公约否认其效力。

在中外运—敦豪国际航空快件有限公司山东分公司与中国工商银行股份有限公司即墨支行运输合同纠纷案中,中外运—敦豪将快件错投他人,导致即墨工行重大损失。一审法院判决按照双方合同约定的责任限额赔偿,即敦豪公司赔偿即墨支行100美元。二审法院认为,敦豪公司未能尽到勤勉合理谨慎的注意义务,对造成快件错投负有重大过失责任,援引最高限制责任的相关规定,判令被上诉人承担限制赔偿责任不当,应予以纠正。再审法院认为,敦豪山东公司作为知名快件运输企业,违反与即墨工行的合同约定和邮递业务规程,将邮件错投,导致所运物权凭证错交他人,该违约行为即非故意,亦可认定存在重大过失。因敦豪山东公司履行合同中发生重大过失,导致的违约行为给即墨工行造成了重大财产损失,故运单中约定的限制其责任的条款应认定无效。

在孟凡斗诉吉祥航空一案中,法院认定被告吉祥航空公司在运输过程中存在过错。因此,对于承运的19箱蟹苗,被告吉祥航空公司的赔偿责任不适用我国《民用航空法》以及《国内航空承运人赔偿责任限额规定》中确定的赔偿责任限额,而是应当依据货物净重以及货物价值计算赔偿责任的金额。上述两案,均因承运人轻率的作为或不作为(重大过失或过错),从而不能援引双方合同约定的限额赔偿条款或法定的责任限额。

四、结语

航空运输合同中的免责条款,发端于国际航空私法条约,滥觞于承运人的 《运输总条件》,表现形式多种多样,且还在不断地发展中。其效力如何,不能一概而论。即便具有法律效力,在具体案件中能否适用,还需研究。但不管怎样,对于法定免责条款,在解释与适用时,a探究立法背景和普通法理论,结合国外航空运输发达国家的司法判例,才可能得出合乎条约立法目的的解释。在法定免责条款的具体适用上,还应考虑其适用范围和条件。因《民用航空法》几乎是原文移植了国际航空私法条约的相关规定,《民用航空法》相关免责条款的解释和适用也应如此。对于承运人“自定”免责条款的效力,《蒙特利尔公约》《民用航空法》以及《民法典》的相关规定是判定其效力的基本依据。公平确定双方当事人之间的权利义务,同时履行提示和说明义务,是确保免责条款有效的前提条件。对于个案中的免责条款,需结合案件事实及相关法律规定,综合判定。