中国互联网信息中心发布的第52次《中国互联网络发展状况统计报告》(2023)显示,截至2023 年6月,我国网民规模达10.79亿人,互联网普及率达76.4%。其中,网络直播用户规模达7.65亿人,占网民整体的71.0%。2023年上半年,全国网上零售额达7.16万亿元,同比增长13.1%,2022年我国直播电商市场交易规模达到34879亿元,这一系列数据预示了网络直播的高速发展趋势。网络直播购物成为了网络营销重要的承载形式,被视为网络零售的新模式,赋予了消费者购物的新渠道、新方式、新体验,逐渐成为支撑网络零售发展的重要驱动力量。

网络直播的初期发展阶段,任何人都可以在直播平台上创建各种内容类型,例如游戏、日常生活、才艺表演(跳舞、唱歌和绘画)以及任何想分享的内容。直播室中充斥着大量的叙事(故事化)内容与形式,包括分享个人经历、他人经历、事件信息、特定案例、个人感受等。随着网络直播的发展深入,催生了一种新的商业模式,即网络直播购物或称直播带货。虽然网络直播购物无法完全复制线下店内购物体验,但其吸引力是不可否认的,并迅速成为一类网络购物模式。

对于服务于产品的供给者而言,非常重视冲动购买现象,因为冲动购买行为可促进网络销售额(GMV)的提升。在网络直播中,主播必须说服观众在有限的时间内按下购买按钮,其更多地依赖于消费者的冲动购买,而不是他们计划的购买意愿。因此,卖家、主播就如何促进冲动购买行为花了很多精力,从而创设出诸多专门的话术、场景模式、演绎方法、叙事策略等,同时还催生了一批专门的培训机构,组织研究如何提升消费者购买倾向。

随着直播平台的普及和技术成熟,使用直播进行销售的企业数量迅速增加,其通过移动通讯技术的便捷性,大大促进了经营主体的收入和利润水平。这类增长可归因于以技术为媒介的生活方式变化,其加速了网络直播购物的普及,使卖家能够在较大程度上采用促销、推广、表演、演绎等形式,促成消费者的冲动购买倾向。为了应对网络直播购物的兴起,研究人员将重点聚焦于网络直播购物的独特动态上,主要议题包括网络主播类型、关键意见领袖、虚拟社交功能,及其在直播中的冲动购买行为研究。

诸多议题中,冲动性购买行为研究一直备受关注,消费者在冲动购买行为过程中会简化整个购买决策过程。伴随网络购物的快速发展,关于冲动购买行为的相关文献日益增加,消费者在互联网上的冲动购买行为已成为一个不可忽视的研究课题。依照2020年中国消费者协会的一项调查显示,多达44.1%的消费者表示会在直播购物期间冲动购买。但有关网络直播的冲动购买行为研究却很有限。综合现有的相关研究来看,解释冲动购买性的影响与形成,常被搁置于超社会互动、社会传染、替代经验、价值感知、信任建立、可见性提供等框架内进行诠释。诸多研究都指向互动、心理、感知等层面,而对于其信息内容与表现形式维度上的观察与思考并不多。而网络直播中充斥着大量的表演、演绎、故事化元素,在直播场景中,诸多产品/服务都被加以叙事(故事化)的方式进行营销,直播带货的这一重要策略及发生性机制值得被关注与分析。

本文尝试切换传统的观察视角,从网络直播购物中的信息内容与表达形式出发,探究发生于网络直播中的叙事(故事化)对冲动购买行为的影响及发生机制。重点回答以下两方面问题,即直播情境中叙事(故事化)是否会触发消费者冲动购买行为?如产生影响,直播情境中叙事(故事化)到底有着怎样的发生性机制?

有关网络直播购物的冲动购买行为研究,有不同的理论参照与核心变量选择。过往研究认为,在网络直播环境下,诸多冲动购买行为的发生是在主播主导下进行的,对于产品或服务进行叙事(故事化)描述,从而提示、建议消费者对于潜在需求进行激发与确认,完成购买过程。有关发生于网络直播中的冲动购买行为研究,诸多研究会借助SOR(刺激—机体—响应)理论模型,探讨影响购买行为的发生机制。SOR理论模型需借助其他相关理论来支撑,常见理论包括:社会存在理论。在该理论下视角下,常涉及的内容为直播媒体的社交存在、其他观众的社交存在、产品/服务的社会存在,涉及的核心变量有归属感、信任感、社会支持等;心流理论认为,直播过程是消费者不断接受外部刺激的过程,通过外部刺激在消费者机体内产生信任感、心流状态,从而触发最终购买,涉及的核心变量包括吸引力、参与度、情感强度、同步性等;秉持准社会互动理论的研究者认为,网络直播是一个虚拟空间的社交互动,具有较强的虚拟性,促进了消费者与镜像中主播互动与交流,直至最终消费,纳入的核心变量有互动性、个性化、满意度、愉悦感等。除了以上理论外,还包括信任转移理论、技术接受理论、依附理论、计划行为理论等。依赖于不同的理论,常被用于研究的核心变量包括:主播类型、感知状况(产品、有用、价格、风险、娱乐等)、时间压力、文化特征、感染力、社交线索、信息质量、认同感等。

综合有关网络直播冲动购买行为的各类研究,呈现出以下几方面特征:其一,理论借鉴方面。在理论的选用上,各类研究未能形成主流的理论参照,多以研究者个人的偏好为主进行理论选择。其二,核心变量选择方面。源于不同的理论框架视角,使得在核心变量选择方面较为碎片化,未能形成系统化的变量阐释。其三,研究方法方面。有关冲动购买行为的研究,多以观察其传导性或影响性机制为主,进而选用结构方程与回归分析的量化分析策略较多。本项研究则力求能从以上三方面进行突破,丰富与完善相关主题性研究。

本文力求在过往研究基础之上,采取以下几方面研究策略,以实现对过往研究的补充与完善。其一,理论模型的组合应用。在过往文献中,常用的理论模型主要以SOR为主。此项研究在秉承传统理论的同时,引入心理学领域精细加工可能性模型(Elaboration Likelihood Model,ELM),尝试实现SOR与ELM的理论模型结合与创新。ELM理论模型常被用于说服机制研究,与本项研究主题较为契合;其二,核心变量选择的创新。依照Busselle等对叙事参与理论的阐释,诸多消费者被主播的叙事(故事化)化所吸引,叙事成了一类说服策略。“叙事参与”是与对象的说服过程,因而本研究将“叙事参与”作为此研究的核心变量,这是过往研究中未曾触及的变量,能在一定程度上对相关主题研究进行丰富;其三,混合研究方法的运用。过往研究多以定量研究为主,在分析策略上主要以结构方程分析为主。本研究依然会参照结构方程的分析策略,观察其不同变量间的传导效应。同时,会引入质性研究方法的隐喻分析,通过参与者对购物过程的叙事,运用隐喻技术进行概念提炼,以更好挖掘消费者真实体验与感受。使得研究能通过定量与定性的结合,借助混合研究方法实现新的发现。

本研究旨在理论与实践层面达成以下两方面贡献:在理论层面,切换至网络情境下观察冲动购买行为,进一步丰富冲动购买行动主题的相关研究。采用SOR与ELM两个核心理论模型框架,尝试两者的结合运用,发掘组合模型的新特征、新发现。在实践层面,帮助企业、消费者、学界、政府等相关主体,清晰网络情境下叙事(故事化)对冲动购买行为的实质性影响因素与发生机制,以便各类主体结合自身需要进行应对,推动网络直播购物中晴朗空间的营造与发展。同时,运用定量、定性方法的结合使用,以突破该类主题研究的方法局限,通过混合方法的创新来实现新观察。

(一)ELM理论及假设

精细加工可能性模型(Elaboration Likelihood Model,ELM)由Petty提出,用于解释个体说服有效性与态度转变。在此理论模型中,影响个体态度由两类路径触发,分别为中心路径与边缘路径。中心路径因子与信息内容相关,倾向于是理性思考信息相关的论点,以逻辑论证、数据事实为依据,偏向于理性维度的慢思考模式。边缘路径因子,则较少关注信息本身内容,在缺乏信息资源的情况下,往往会依赖于信息来源的可信度、环境特征,以推荐建议、社交影响为主要参照,偏向于感性维度的快思考模式。

在网络直播购物情境中,信息质量变量常被作为中心路径线索影响消费者的态度状况,在这一点上诸多研究保持了一致性。而在边缘路径线索的选择上,黄思皓等将主播的可信度、交互性、吸引力作为了关键因子;李琪等则锚定主播的专业性、信任性、吸引力、知名度作为关键因子;魏剑锋等将主播的专业性、互动性、知名度等作为关键因子。不同学者从不同的关键变量来判定其对于个体态度的影响,虽然各有不同,但也形成有一定的共识,且结果证明诸变量对个体态度均产生积极的影响。进而,本项研究将提取过往研究中具有共识性的变量,作为两类路径的关键变量。

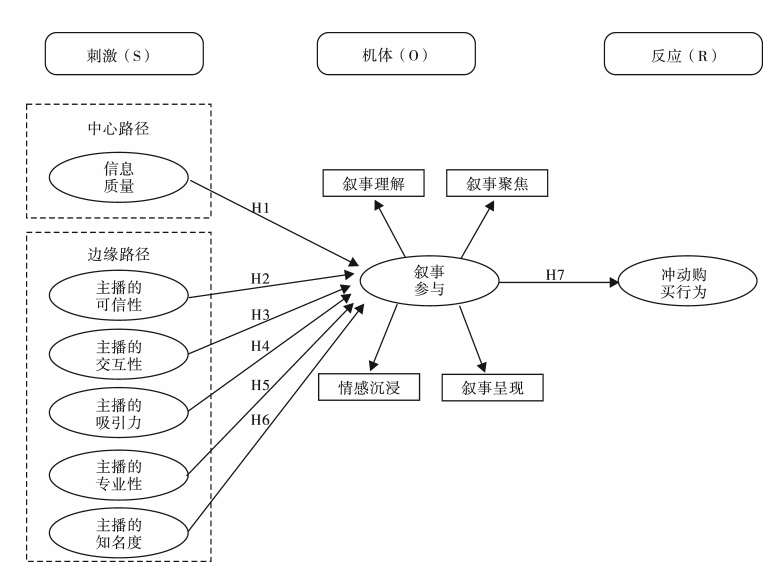

外部刺激可以是主播主题属性的,也可是技术、情境等属性的,但鉴于本项研究专注于叙事(故事化)对冲动购买行为的影响,很大程度上取决于主播的实践,进而关键变量的选择,会从主体性角度进行思考,有关类似主播类型的研究,也多从交互、专业、吸引等方面开加以考量。在SOR理论模型下,综合以上关键变量选择,将外部刺激(S)界定为中心路径与边缘路径两类。中心路径的关键变量设定信息质量,而边缘路径线索的关键变量,则为主播的可信度、交互性、吸引力、专业性、知名度5个因子。从而提出以下假设:

假设H1:网络直播购物中的信息质量,对消费者态度状况(叙事参与)存在正向性影响

假设H2:网络直播购物中主播的可信度,对消费者态度状况(叙事参与)存在正向性影响

假设H3:网络直播购物中主播的交互性,对消费者态度状况(叙事参与)存在正向性影响

假设H4:网络直播购物中主播的吸引力,对消费者态度状况(叙事参与)存在正向性影响

假设H5:网络直播购物中主播的专业性,对消费者态度状况(叙事参与)存在正向性影响

假设H6:网络直播购物中主播的知名度,对消费者态度状况(叙事参与)存在正向性影响

(二)叙事参与理论及假设

叙事参与作为核心变量可以被精准的测量,其可以被细分为叙事理解(Narrative Understanding)、叙事聚焦(Narrative Focus)、情感沉浸(Emotional Engagement)和叙事呈现(Narrative Presence)四个维度,其四个维度上的综合,可反映消费者叙事参与状况。叙事理解是对故事的理解程度,是叙事经历最主要的活动,即个体是否将注意力集中在叙述的事件上;情感沉浸,是故事给个体带来的情感变化;叙事呈现是个体对“离开现实世界,走进故事世界”的感知。叙事参与状况直接影响着直播中的叙事(故事化)所给予消费者带来的愉悦感与态度改变,有效反馈了消费者对产品/服务进行叙事(故事化)的说服与接纳状况,直至影响冲动购买行为的发生。叙事参与作为消费者在网络直播场景中个体机能状况,可被纳入SOR理论模型中的机体(O)来加以观察,至此提出的假设为:

假设H7:叙事参与对冲动购买行为存在正向影响性

(三)本研究的研究框架

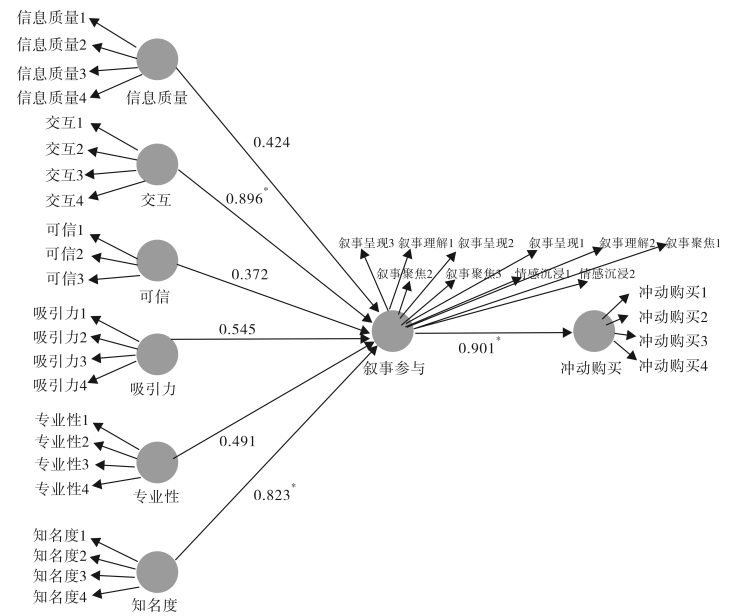

本项研究基于SOR与ELM理论模型的结合,以SOR为主框架模型,在刺激(S)维度上基于ELM模型区分了中心路径与边缘路径,其将信息属性、主播主体属性作为外部刺激因素,有助于对刺激因素进行分类型观察;在机体(O)维度,则借叙事参与理论,从叙事参与的四类维度进行测度,聚焦于直播情境中消费者对产品/服务的叙事(故事化)接纳状况为观察,这是过往研究中未曾涉及的;最终的反应(R)维度,则以消费者采取冲动购买行为的倾向为最终结果导向,具体研究模型如下(见图1)。

(一)方法策略

本项采用解释性序列设计(explanatory sequential design),即先定量后定性的方法组合。首先,通过问卷调查方式进行数据的采集,其问卷设计依照拟定模型所需的变量,借鉴已有相关量表进行测量,通过结构方程分析不同变量的显著性及路径关联。定量部分的方法采用,旨在解决研究的第一个研究问题:即直播情境中的产品/服务叙事(讲故事)是否会触发消费者冲动购买行为?在探讨叙事对于冲动购买行为的影响同时,还会关注触发公众积极参与至叙事(故事化)内容之中的影响性因素,即中心路径与边缘路径中会有哪些因素会对叙事参与发挥作用?

在定量研究完毕之后,如若叙事参与对冲动购买行为产生影响,则进入本研究第二个关键问题的回答,即直播情境中叙事(故事化)到底有着怎样的发生性机制?在此将采用质性方法对前期所发现的关键变量进行深入诠释,以解释量化结果背后的运行机理。在此采用隐喻抽取技术(ZMET),该方法由哈佛商学院教授Zaltman在20世纪90年代提出,以消费者为研究对象,通过消费者针对特定主题进行自我消费观、消费经历、消费期望叙述,探寻其感知状况与内在机制。在此选取消费者作为对象,让其以讲故事、叙述的方式分享网络直播购物中的亲历感受,辅助特定的问题进行深化聚焦,遵循“收集—编码—分类—归纳—分析—模型化”的质性研究思路,构建出直播情境下的叙事(讲故事)的发生性机制。

(二)数据搜集

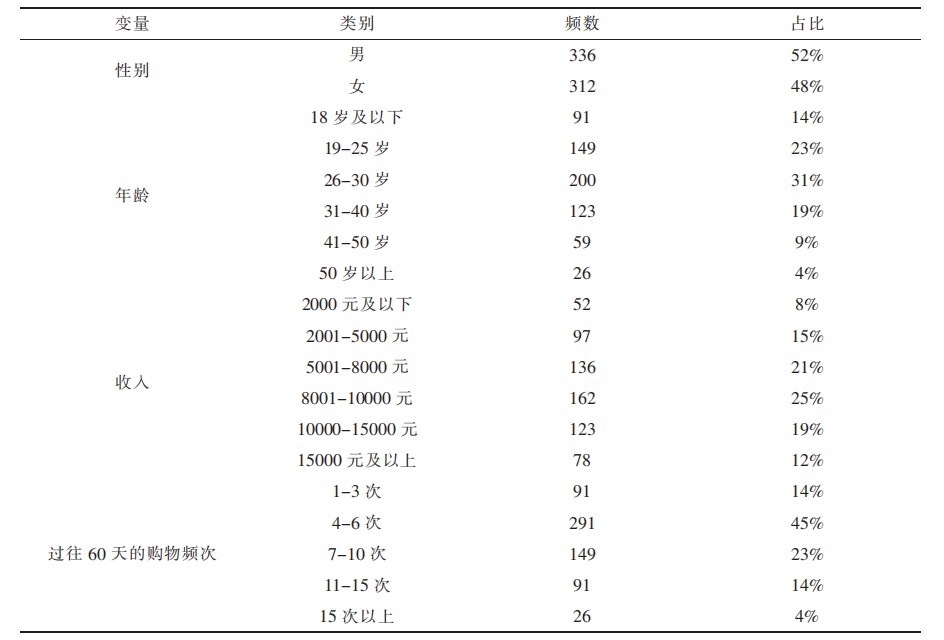

研究采用网络问卷的形式进行数据采集,依托第三方问卷调查平台进行问卷发放。在问卷中,设置了筛选项,即是否有过网络直播购物经历、是否有过主播对产品/服务的叙事(故事化)经历、是否熟悉直播带货等问题,以确保对象具备网络直播购物的真实体验与感知。调查共收集到问卷863份,剔除异常填答时间、筛选条件不符合的问卷,质控后获得的最终问卷为648份。具体样本分布如下(见表1):

在完成问卷分析之后,又通过网络直播平台的社群招募到42名有过购物体验的消费者进行后续在线访谈,并针对内容进行后续的隐喻抽取技术分析。

(三)变量设计

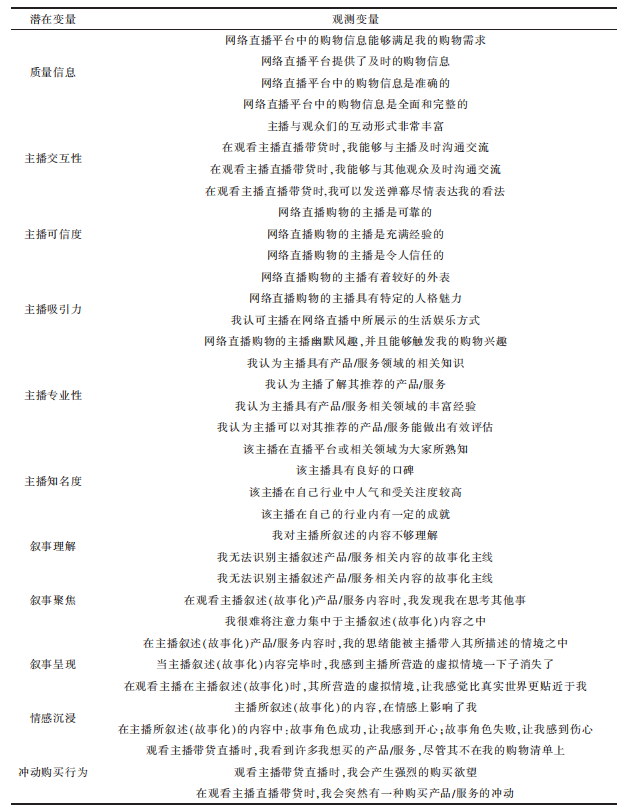

调查问卷的设计,采取对经典或过往研究中有所使用的成熟量表,采用李克特5级量表(Likert 5-point scale)进行测量,即从1—5分别表示“非常不相符”到“非常相符”,以测量消费者在网络直播购物情境下的行为或感知相符状况。各类变量所对应的量表分别为:信息质量变量采用了Hsu等的量表,共4个题项;主播交互性变量采用了熊巍等的量表,共4个题项;主播可信度变量采用了Kim等的量表,共3个题项;主播吸引力变量采用了燕道成等的量表,共4个题项;主播专业性变量采用了李琪等的量表,共4个题项;主播知名度变量采用了闫秀霞等的量表,共4个题项;叙事参与变量采用了Rick Busselle等的量表,涉及叙事理解、叙事聚焦、叙事呈现、情感沉浸四个维度,共10个题项;冲动购买行为变量采用了Beatty等的量表,共4个题项,具体题项如下(见表2)。

(一)测量模型评估

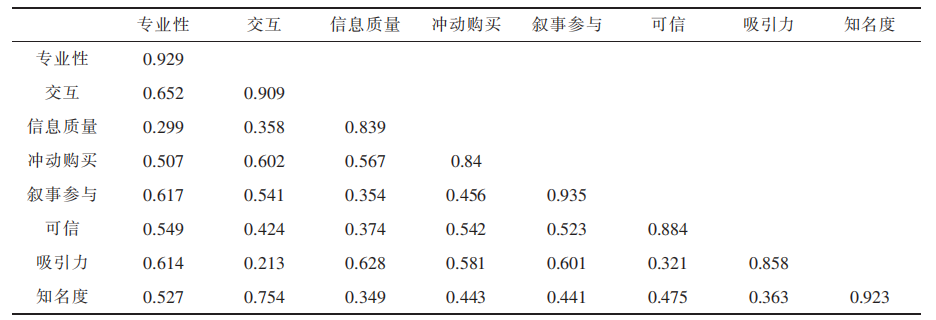

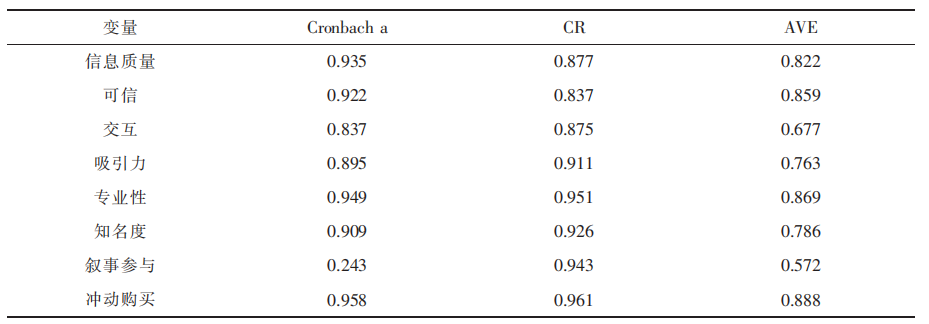

本项研究采用Smartpls4.0进行结构方程分析,分别对于信度、收敛效度以及区分效度进行检验。使用Cronbach’s系数和组合信度(CR)检验量表信度,使用各变量的平均提取方差(AVE)测量量表的收敛效度。所有Cronbach’s系数均大于0.7要求,CR值也均大于0.8要求,其量表具有较高的内部一致性。各变量的AVE值均大于0.5标准,有着较好的收敛效度。在整体模型适配度方面,SRMR值为0.05小于0.08标准,表明模型整体适配度较佳。相关计算结果如下(见表3、表4)。

(二)路径检验

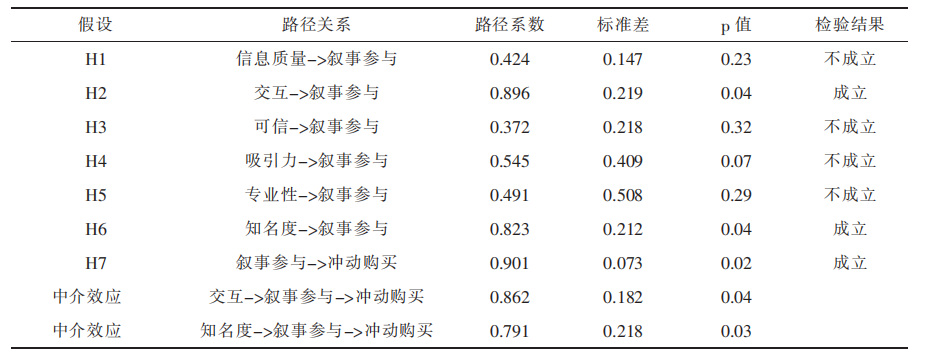

通过结构方程的路径分析,结合本项研究的各类假设进行数据验证。在对于个体态度状况(叙述参与)影响性方面,信息质量、主播可信度、主播吸引力、主播专业性均未能产生显著性影响,从而拒绝了H1、H2、H4、H5假设,这与过往研究发现中各变量的显著性影响有很大不同。与此同时,研究发现主播互动性、主播知名度两个外部刺激变量,对于个体态度(叙事参与)产生有显著的积极影响,从而接受H3、H6假设。在对于最终冲动购买行为的影响方面,叙事参与有着十分显著的促进作用,这一点充分验证了H7假设,这表明直播情境下对产品/服务的叙事(故事化),直接作用于消费者的冲动性消费决策。

研究还发现,叙事参与在主播互动性、知名度与冲动购买之间发挥有中介效应,进而诸变量间存在着递进性传导机制(见表5、图2)。

(三)发生机制分析

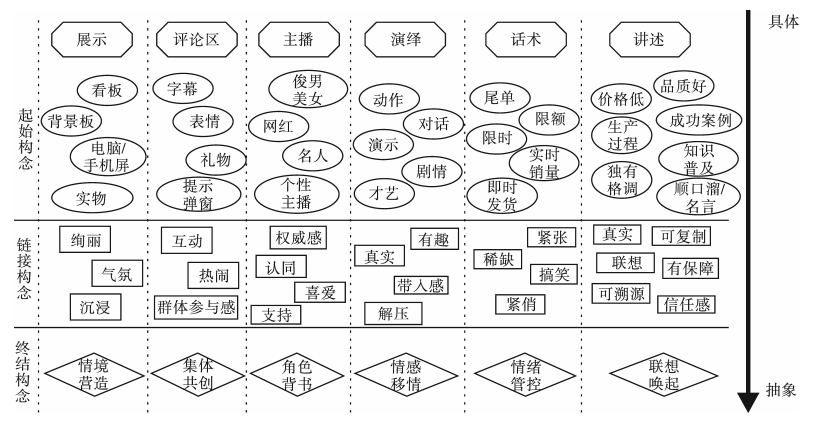

为探究直播情境中的叙事(故事化)存在着怎样的发生性机制,在此针对选取42名受访者进行在线访谈,他们来自直播平台(抖音、淘宝、拼多多等)各类直播购物社群,每位受访者在线访谈时间控制在60分钟内。采取受访者讲故事的方式,让其对过往网络直播购物经历进行叙述,重点聚焦过程中的叙事(故事化)相关主题,囊括了叙事(讲故事)所需具备的情境、主播、话术等诸多要素,询问消费者对各类关键要素的真实感觉与认知。依照隐喻抽取技术(ZMET)方法,使用攀梯法作为诱导方法,对受访者叙述的内容进行构念抽取,其分为初始构念、链接构念、终结构念,进行层层递进的概念提炼,由具体构念向抽象构念转化,最终形成终结构念。深入理解构念间的关联,并构建共识地图,以此作为发生性机制的阐释基础,具体的构念提炼过程如下(见图3)。

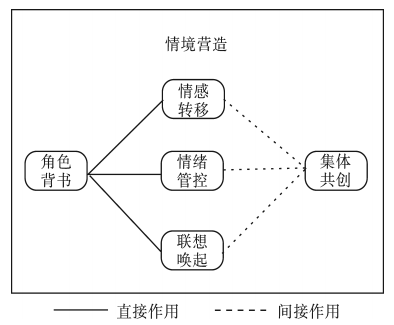

从共识地图来看,有关消费者在谈及直播购物过程中的叙事(讲故事)元素,有着逐层递进的过程。首先在具体的起始构念中,触及了展示、评论区、主播、演绎、话术、讲述维度,其反映了消费者在直播过程中的重点关注维度。其包含了多样化的展现形式、丰富的互动内容、特定的主播类型等诸多方面,体现了消费者在直播室中所能触及的具体内容与形式。其次,链接构念反映了消费者对各类呈现内容的感知评价,包括绚丽、认同、喜爱、支持、带入感、信任等诸类体验与感受,这是消费者对初始概念中所提及内容的反馈。最后,通过综合初始与链接构念内容,概念化出终结构念,该构念是对前两类构念的凝练,诠释了网络直播购物中叙事(讲故事)的核心要素,是叙事功能得以有效发挥的机制所在,即情境营造、集体共创、角色背书、情感移情、情绪管控、联想唤起。各要素的共同组合,构成了叙事(故事化)的系统化结构,从而推动了最终购买行为的发生。

(一)研究结论

1.双重路径影响的叙事差异

依照ELM理论,对消费者个体态度的影响,依赖于中心与边缘双重因素的共同作用。而在此次研究中发现,中心路径的信息质量并未能对消费者个体态度产生影响。这与过往研究发现有所不同,其背后是直播情境中的感性成分占据了主导,代表理性的中心路径被得以削弱。而在边缘路径中,主播的知名度、互动性对个体态度产生了积极作用,而传统营销中经常被提及的专业性、信任感等要素却在影响性上实效了。实效的缘由主要在于,充斥着感性化氛围的直播环境中,消费者会谋求在互动中快速产生情感共鸣,并在有限时间内凭借主播的名人效应构建起对主播的信任感、专业性,从而名人效应在一定程度淡化了专业性、信任感的重要性,这是有限信息条件的应对策略。网络直播购物作为类新的消费情境,打破了ELM理论所强调的双路径影响逻辑,伴随新的情境切换,其理论本身也发生了型变,边缘路径在直播空间中发挥有主导性作用。

2.链式驱动的“触发-叙事-购买”发生性过程

在此次研究中,参照SOR模型框架,发现了各类外部刺激因素(S)均未能对最终的冲动购买形成影响,而作为叙事参与(0)则是触发冲动购买的重要因素,这进一步证实了叙事(故事化)本身对购买行为的积极作用。同时,发现了主播互动性、知名度、叙事参与、冲动购买行为之间形成有链式关联。主播互动性、知名度是初始触发、叙事参与则是传导中介、购买行为则是最终结果,构塑了“触发-叙事-购买”的链式过程。这表明,虽然直播情境中对的叙事(故事化)已展现出对购买行为的影响,但其依赖于一个完整的传导过程,单纯强调或扩大叙事(故事化)本身功能,并非能对最终购买产生实质性影响,因此其需搁置于一个逐级传导的过程中来加以考量与把握。

3.叙事系统的体系化运行机制

谈及叙事(故事化)的功能与作用机制,诸多研究会从其内容、形式、表述、措辞等方面进行探讨。而在网络情境中的叙事(故事化)功能发挥,需要一个支持系统来加以保障,而并单纯依赖叙事(故事化)内容或形式本身。(见图4)从整个运行机制来看,情境营造是叙事(故事化)得以能较好实施的前提。具有较强知晓度的主播是关键,其通过对产品/服务的叙事(故事化)直接作用于消费者情感、情绪与联想的管控,使消费者能参与并沉浸于其所营造的叙事(故事化)场景之中。而同在直播室的其他消费者,作为一类临时集体,间接助推与提升了叙事(故事化)的功效,加速了购买行为的达成。在直播情境中整个叙事(故事化)过程,有着主播与消费者群体两股力量在共同促进与推动,其存在由展示、评论、话术、演绎等多元要素所构建的叙事体系之中。

(二)实践启示

1.创新网络直播中的叙事(故事化)模式与功能

伴随网络直播的兴趣与发展,越来越多的市场开始关注内容营销、故事化营销、事件营销等新兴营销模式,一系列围绕内容传播的营销方式正在崛起。叙事(故事化)对于消费者有着积极的说服作用,进而可在直播带货过程中植入更多的叙事元素,发挥出叙事化营销的优势。尝试在内容、形式、参与形式、互动方式等方面进行模式创新,不局限于主播个人的对产品/服务的叙事(故事化),适时有机会让消费者、用户参与其中进行叙事(故事化)共创,让其能深度沉浸叙事或故事化场景之中,催化自身与周边人产生联想,增强临场感促进共情,从而推动最终的成交。

2.强化与规范特定主播群体的行为准则

与高知晓度主播的互动增进,有助于消费者对其叙事(故事化)内容的参与,对最终冲动购买行为影响也更为显著。高知晓度的名人或网红的行为,直接影响着公众的消费决策,其表述的内容、言辞、行为与态度,具有较强的示范性。从当前实践来看,对于部分特定的头部主播、网红,并未能有效规范自身行为,低质量、不真实、不当的产品/服务叙事(故事化)内容,不但未能起到示范与引领作用,反而扰乱了市场规范与行业准则,整个市场环境受到了影响。进而,市场经营主体、直播自身、政府主管部门,需强化对此类特定网红、名人在直播购物中的行为规范,努力营造清朗的网络空间,使得网络直播购物健康有序发展。避免由于叙事(故事化)内容的不当使用,催生过度的冲动性消费。

3.关注“双低人群”正确的消费观引导

基于本次研究的人口统计学特征,在由叙事(故事化)所触发的冲动购买行为中,年龄越小、收入越低,其购买行为频次则越多。在年龄方面,18岁、19-15岁群体的频次最高,分别平均为9、15次/过往60天内;在收入方面,消费频次最高的集中月收入2000元以下、2001-5000元的群体。由此表明了“双低”人群,容易受到直播环境下的叙事(故事化)影响,这部分群体较易受到外部刺激产生冲动性消费。冲动消费对“双低”人群而言,增加了其日常负担,针对于高频、过度的冲动消费需要有所抑制。这类群体的抗市场风险能力往往偏弱,更容易在不确定的市场变化中受到冲击,助力“双低”群体形成正确的消费行为与观念显得尤为重要。特别是对于18岁以下群体,可考虑设置消费提示、大额度消费限额、限时观看、账户通知等手段,通过多元并举,社会、家庭、市场、政府、机构多元主体共同协作,引导“双低”人群进行理性消费。