摘 要:近年来,中国生育率持续下滑,已成为学术界关注的焦点。在探讨生育率下降的多重因素时,环境因素对生育意愿和生育行为的影响不容忽视。文章利用CGSS2021年的数据,通过实证分析表明,居民对环境质量变化的个人感知既会显著直接影响他们的生育决策,也会通过影响其主观幸福感,再进而影响其生育决策。进一步的分析显示,无论是对短期还是长期环境质量变化的个人感知,均会对居民的生育选择产生重要影响。当个人感知到环境质量有所改善时,他们往往更倾向于增加理想子女数和实际生育数。然而,这种影响并非普遍一致,而是在不同人群中呈现出差异性。这些发现为理解中国生育率下降提供了新的视角,并强调了环境因素在生育决策中的重要性。未来的研究应继续深化对环境因素与人口变化之间作用机制的理解,为政策制定提供更为科学的依据,推动人口、经济和生态环境的和谐共生。关键词:环境质量变迁感知;主观幸福观;理想子女数;实际子女数;生育决策文章编号:1005-3492(2024)11-0146-15

生育意愿与未来中国人口发展密切相关,是当前及未来我国人口政策制定中的关键环节。近年来,我国人口数据呈现出低生育率的趋势,这一现象引发了社会各界对人口发展可持续性的广泛关注。根据国家统计局最新数据,近年中国已步入人口负增长的新时代。

生育意愿的形成是一个多维度的复杂过程,它受到经济、社会、文化以及环境等多重因素的共同影响。尽管过去的研究多聚焦于经济压力和传统观念对生育决策的影响,但在当前全球环境问题日益凸显的背景下,环境因素对生育意愿的潜在影响不容忽视。中共二十大报告明确提出了加强环境保护、防治污染的战略方向,体现了国家对生态环境问题的高度重视。同时,国家主席习近平在2024年全国两会上的讲话也进一步强调了绿色发展的重要性,这标志着中国正朝着生态优先、绿色发展的道路迈进。

然而,全球环境仍面临诸多挑战,如2023年发生的日本核污水排放、加拿大山火等国际环境事件,无疑加剧了全球环境的不确定性。这些环境问题不仅对人类生存环境构成威胁,更可能对个体的生育意愿产生深远影响。鉴于此,本文通过深入探讨居民对环境质量变化的短期(5年)和长期(10年)的感知如何影响其理想子女数和实际子女数的选择,同时,本文还将考察主观幸福感在这一关系中的中介作用,并分析不同人群间的差异性。通过对环境因素与生育意愿关系的细致剖析,期望为理解当前我国居民生育意愿低迷的现象提供新的视角。

目前,学界对环境质量与生育决策的关系主要有两种理论视角,即恶性循环理论(the Vicious Circle Argument)和生育需求理论(Demand Theories of Fertility)。恶性循环理论认为,贫困和环境恶化会导致生育率上升,而生育率的上升又会加剧贫困和环境恶化,形成一种恶性循环。具体来说,贫困和环境恶化会增加儿童的死亡率,家庭为了确保有足够的存活子女而增加生育。而大家庭又会加重家庭的经济负担,进一步加剧贫困,同时也会加重对环境的压力,导致环境进一步恶化。这种相互作用的恶性循环过程解释了贫困地区高生育率与环境恶化之间的关系。生育需求理论则认为,生育意愿和生育行为主要受到经济和社会因素的影响。具体来说,当家庭收入较高、教育水平较高、城市化程度较高时,生育成本会增加,而子女的经济价值会降低,因此家庭会倾向于生育较少的子女。具体在环境维度上,如果环境质量恶化,则同样意味着生育成本的上升,因此,居民整体会降低生育的数量。众多实证研究对上述两种理论取向进行了验证与讨论。1.环境质量变迁(恶化)对生育意愿的弱相关影响或积极影响该类研究一定程度上证实了恶性循环理论的合理性。例如,Bodin和Björklund指出,尽管公众对气候危机的认识加深,但这种意识并未显著影响他们的生育决策。同样,对中国的一项研究显示,年轻人对气候变化的关注主要集中在环保行为上,而不是在生育的选择上。这表明,在中国,环境意识并未直接转化为生育意愿的变化。Rose的研究也支持这一点,他发现人们对气候变化的担忧与预期子女数量之间无显著关联,期望为后代留下一个愉快和健康的环境的愿望,并未明显抑制人们对大家庭的渴望。Szczuka的研究则揭示了气候变化担忧与理想家庭规模之间关系的地域差异性,这可能受到不同国家文化、经济和政策等多重因素的影响。Ahmed对孟加拉国的研究也显示了环境因素对生育意愿的复杂影响,易受洪水影响地区的妇女相较于易受飓风影响地区的妇女,有更强烈的生育意愿。有研究显示,环境恶化可能对生育意愿产生正向影响,在这种情境下,家庭为获取公共土地资源而增加生育,而更多孩子的出生又加剧了环境压力。该类研究一定程度上支持了生育需求理论,具体又可分为以下几种类别。(1)环境质量变迁对客观生育力的负面影响。例如,Mohallem在巴西圣保罗市的研究显示,空气污染对小鼠的生育能力具有负面效应,特别是在早期暴露的情境下,提示了空气污染可能对雌性生殖健康的潜在威胁。Zhang和Yu 进一步指出,空气污染物会增高围产期并发症的风险,并对精液质量及体外受精的成功率产生不利影响。在中国,也有研究证实了空气污染与女性再次生育意愿的降低有显著关联。此外,高温、电磁辐射等环境因素也被发现可能对男性生育力造成负面影响。程云飞和郑晓瑛的综述研究亦总结指出,多数文献均支持空气污染对人类生育能力的显著负面作用。(2)环境质量变迁对居民主观生育意愿的消极影响。在尼泊尔农村地区进行的一项调查显示,感知到环境恶化的个体更倾向于使用避孕措施,而避孕措施的增加显然会降低总体的生育率。对中国的一项研究也表明,对周围自然环境质量满意度的下降会显著降低人们的生育意愿。此外,多项研究一致证实,空气污染对生育意愿具有显著的负面影响。还有研究显示,对气候变化影响表示担忧的个体更可能选择不生育。Helm等人的研究进一步指出,当个体认为生育会增加资源消耗,并对未来持悲观态度时,他们倾向于减少生育。大量研究还表明,对气候变化的关注和环境污染相关的健康担忧预示着对生育的消极态度。 综上所述,在当前在已有的实证研究中,较多的文献认为环境质量恶化会造成个体生育能力或生育意愿的下降,虽然也已有部分研究结果显示,环境风险或问题会对生育决策造成正向影响,但这类研究大多集中在(最)不发达国家。虽然中国仍是发展中国家,但近年来生活水平日益提升,人们对自己和后代的生活条件有了更高水平的追求,对自然环境质量的要求也越来越高,社会经济发展水平也与这些(最)不发达国家有本质差异。事实上,近年来,中国在环境保护上的投入是巨大且成效十分明显的。近十年来,特别是近五年,中国对环境问题的重视程度日益加强。从政策层面来看,2011年发布的《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》,以及同年召开的第七次全国环保大会,都明确提出了在发展中保护、在保护中发展的理念。自2012年以后,中国更加明确了以改善环境质量为目标,中国在环境治理方面取得了显著的阶段性成果。2017年,习近平总书记在十九大报告中更是将污染防治列为三大攻坚战之一,体现了对环境治理前所未有的重视程度。 从实际效果来看,2020年中国地级及以上城市的PM2.5浓度已达到国家空气质量二级标准,黑臭水体消除比例高达98.2%,这充分证明了蓝天、碧水、净土保卫战的显著成效。2011—2020年间,中国的二氧化碳排放强度、能耗强度以及煤炭消费量占能源消费总量的比例均呈现迅速下降趋势。这些数据和事实充分表明,近十年来,尤其是近五年,中国在环境治理方面得到了前所未有的重视,并取得了重大成效。那么,这些客观上的变化是否会在居民的主观生态环境质量变迁的感知中得到体现?更为重要的是,这种感知是否会对他们的理想子女数和实际生育行为产生影响?基于前述分析,本文提出以下研究假设:个体对近五年(H1a)和近十年(H1b)环境质量变迁的积极态度与其理想子女数呈正相关;同时,个体对近五年(H2a)和近十年(H2b)环境质量变迁的积极态度也与其实际子女数呈正相关。(3)环境质量变迁对生育意愿影响的机制分析。上述研究讨论了环境风险或问题对个体生育力或生育意愿的直接消极影响,然而,环境质量变迁还可能通过一系列中间因素间接作用于生育意愿。如Hashemzadeh等人的研究发现,人口因素和身心健康会直接影响生育意愿,而住房环境条件等则可能扮演中介角色。Helm等人的研究揭示了个体对环境状况的心理忧虑也是一个重要因素。有研究显示,对气候变化的忧虑可能给个体带来心理压力,这种压力有可能对性生活和生育决策产生不利影响。另有研究指出,生态环境质量与居民的近期健康、心理健康及他评健康显著相关,而心理健康也是影响生育意愿的重要因素之一。气候变化还可能通过影响农业生产,间接地影响人们的生育行为。值得注意的是,有研究表明,个体对气候变化的情感态度可能比单纯的事实认知更能影响生育决策。除了前述的间接影响外,多项研究结果亦揭示了环境因素可能通过影响个体的主观幸福感,从而进一步影响其生育意愿。根据一项基于CGSS2017年数据的研究,个体对周边自然环境质量的满意度会显著影响其主观幸福感,并因此影响其理想子女数 ,众多研究支持了上述影响的路径。例如,湛东升等 人的研究进一步揭示了人居环境感知评价对居民主观幸福感的显著影响。在生育意愿方面,众多的研究发现幸福感的提升有助于增强居民的生育意愿。综上所述,本文认为生态环境质量对个体幸福感具有显著影响。具体而言,生态环境的优化与改善趋势会增强个体的主观幸福感,而高度的主观幸福感则可能提升个体养育下一代的信心和意愿,从而与更高的理想和实际子女数相关联。基于此,本文提出以下研究假设:在五年短期内(假设3a)和十年长期内(假设3b),居民对居住环境质量变迁的积极态度将正面影响其主观幸福感,进而提高其理想子女数。同样,在五年短期内(假设4a)和十年长期内(假设4b),积极评价居住环境质量变迁的居民,其主观幸福感会得到提升,进而可能拥有更多的实际子女。综上所述,人们对环境质量变迁的感知,除直接作用于人们的生育决策之外,还可能通过影响人们的主观幸福感,间接作用于人们的生育意愿。

(一)数据

本文使用的数据是CGSS2021年数据。该数据库是中国人民大学主持实施的全国性、综合性、公开性的调查数据,调查对象为我国18岁以上的成年人,涵盖了家庭、个人等多个层次的数据。CGSS2021数据库包含了居民生育意愿、环境质量变迁感知、个体主观幸福感等诸多信息,能够满足本研究的需要。本文对样本进行了清理,剔除了相关变量缺失和异常的个案后,最终得到1961个有效样本。

(二)变量

本文的因变量为居民的生育决策,通过理想和实际子女数进行测量。在CGSS数据中,理想子女数通过询问被访者“在无政策限制情境下,所期望的子女数量”来测定,该变量属于连续型变量。实际子女数则通过询问“您目前拥有的子女总数(含继子女、养子女及已故子女)”来确定,同样为连续型变量。

自变量方面,本文主要考察两个因素:一是对过去五年内居住地环境质量变化的感知,通过询问“与五年前相比,您如何评价当前居住地的环境质量?”来获取,答案范围从未有改善到显著改善,构成一个五分类的有序变量。二是对过去十年环境质量变迁的感知,采用与上述相同的测量方式。

此外,中介变量为主观幸福感,通过询问“您总体上是否感到生活幸福?”来评估,答案从非常不幸福到非常幸福不等,也是一个五分类的有序变量。

本文在研究中纳入了多个控制变量,以确保分析的准确性。这些变量包括年龄、年龄的平方、性别(二分类)、户口类型(二分类,城市与农村)、家庭收入(对数转换后)、以及教育程度(转换成连续型变量,没有受过教育=0,私塾、扫盲班=3,小学=6,初中=9,普通高中、职业高中、中专、技校=12,大学专科=15,大学本科=16,研究生及以上=19)。

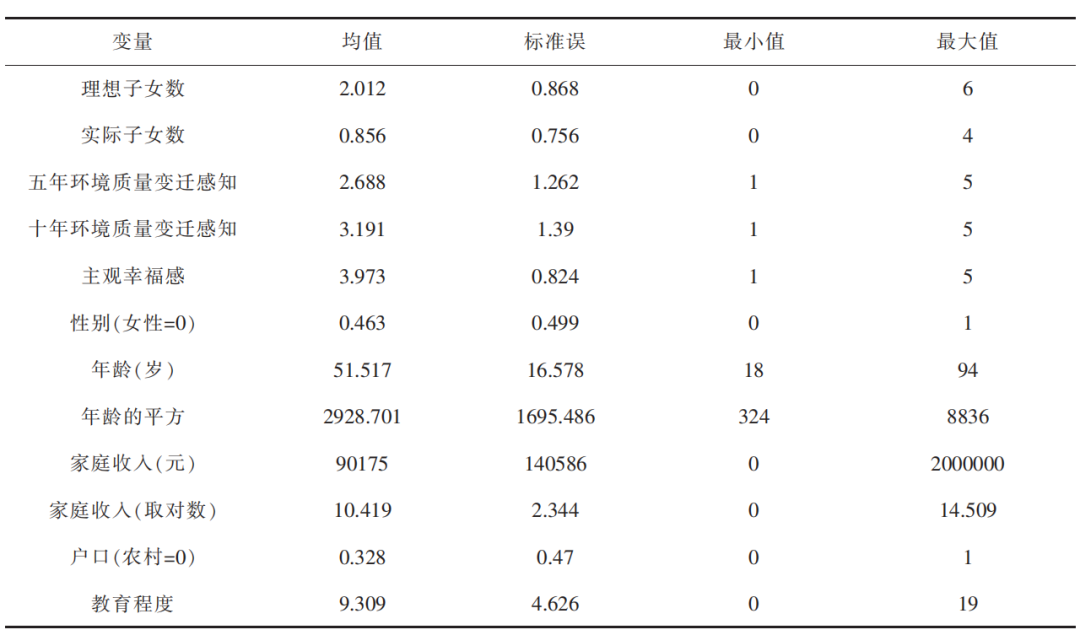

从总体来看,样本数据显示居民的理想子女数偏低,平均仅为2.01个,这低于维持人口更替所需的2.1个子女。而实际子女数更低,平均只有0.856个。居民对于过去5年环境质量的变化评价较为保守,平均分约为2.69,表示他们认为环境有所改善但幅度有限。相对而言,对于过去10年的环境质量变迁感知更为积极,平均分约为3.2。在主观幸福感方面,平均分接近4分,显示居民普遍感觉比较幸福。样本的平均年龄约为51.5岁,家庭年收入约9万元人民币,平均受过9.3年的教育,男性占比约46%,城市户籍人口约占33%。上述变量的详细描述性统计结果参见表1。

(三)方法

本文因变量生育决策的两个维度,即理想子女数和实际子女数,均为有限且非负整数,初步看似适用于泊松回归或分类logit模型。然而,在剔除异常数据后,理想子女数的取值范围在0—6之间,实际子女数在0—4之间,其取值分布可近似视为连续。鉴于此,本文采用普通线性回归模型进行分析。为确保研究结论的可靠性,本文利用泊松回归模型和多项logit模型进行了稳健性检验。结果显示,这些模型的结论与普通线性回归模型高度一致(详见本文第四部分第六小节的分析),从而验证了研究结论的稳健性。因此,综合考量模型的适用性、结论的稳健性及解释的便利性,本文最终选定使用普通线性回归模型进行分析。

(一)环境质量变迁感知对理想子女数的影响分析

1.五年环境质量变迁感知对理想子女数的影响

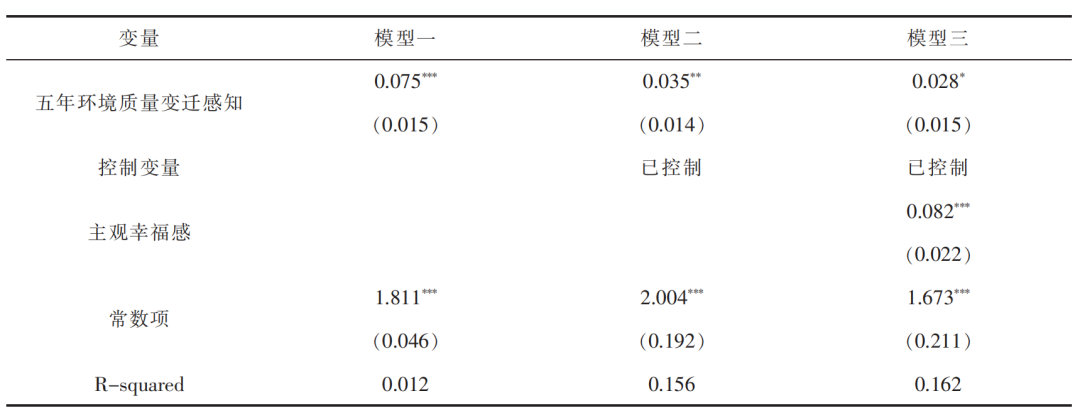

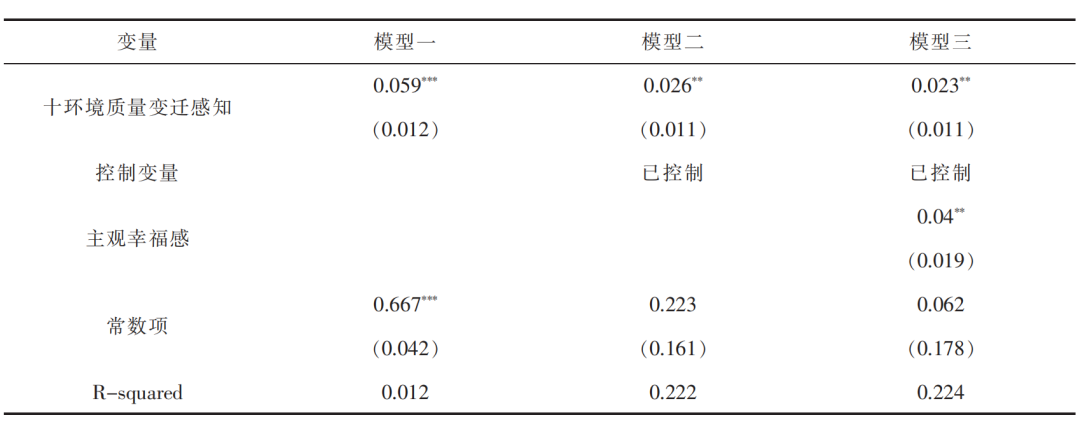

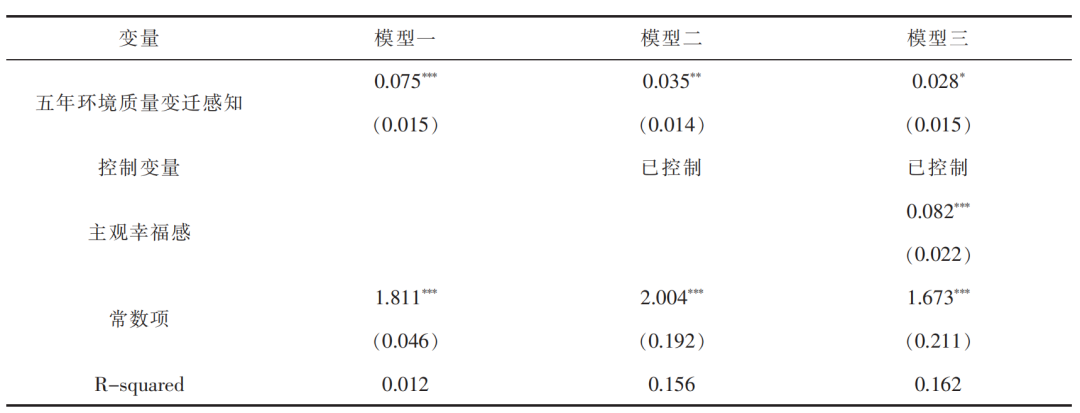

根据表2数据显示,居民对所居住地过去五年环境质量改善的评价与其理想子女数呈正相关。具体而言,每提升一个评价等级,理想子女数显著增加0.075个(p<0.01)。在引入控制变量后,该影响的显著性和系数虽有所减弱,但依然保持显著水平(p<0.05)。当进一步纳入中介变量主观幸福感后,该变量的系数和影响显著性再次降低,系数由0.035降至0.028(p<0.1)。结合前文文献回顾,考虑存在中介效应,后续将深入分析。总体而言,控制变量和中介变量的加入并未消除居民对环境质量变迁感知与理想子女数的显著关联。因此,假设1a得到验证,即环境质量变迁的正面评价越高,理想子女数也相应增加。

表2 五年环境质量变迁感知对理想子女数影响的OLS模型

注:括号内为标准误,***p<.01,**p<.05,*p<.1,下表同。

2.十年环境质量变迁感知对理想子女数的影响

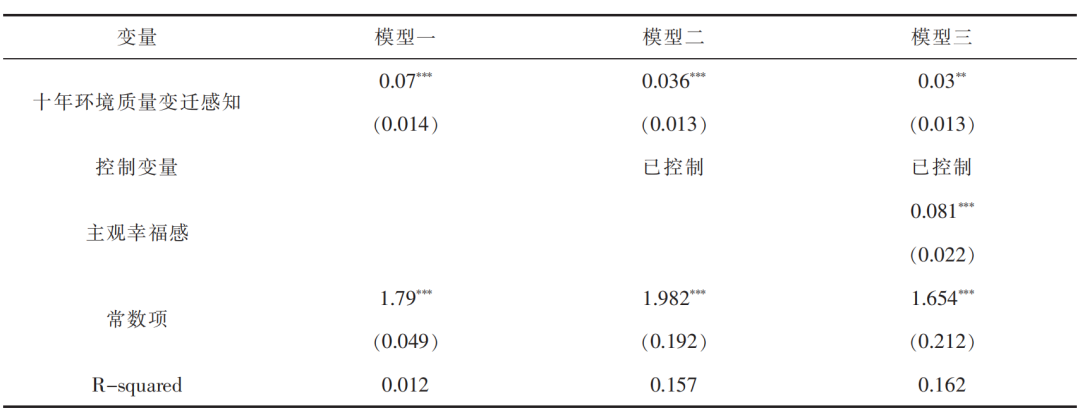

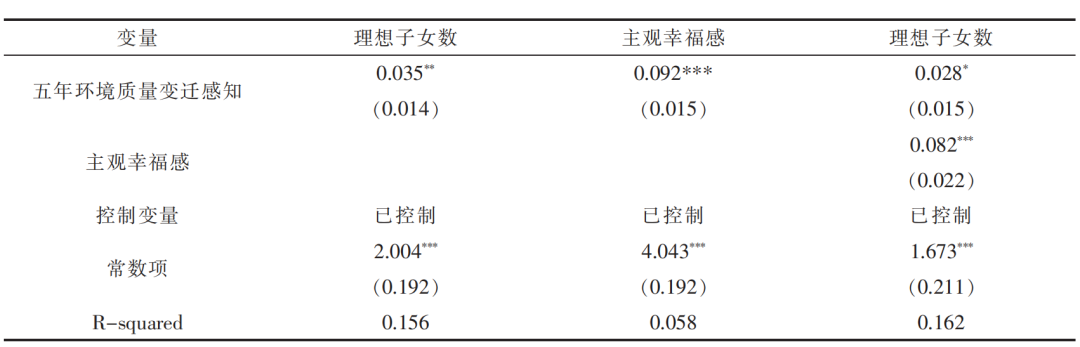

根据表3的数据显示,居民对于过去十年居住地环境质量改善的评价与其理想子女数之间存在显著正相关。具体来说,每当居民的评价提高一个单位,其理想子女数会显著增加0.07个(p<0.01)。在引入控制变量之后,虽然该变量的系数有所下降(降至0.036),但其对理想子女数的影响依然保持显著(p<0.05)。当进一步纳入中介变量主观幸福感后,影响系数和显著性再次降低,系数从0.036减至0.03(p<0.1)。结合前文文献,考虑中介效应的存在,并将在后文中深入分析。总之,即使在考虑多种因素后,居民对环境质量变迁的积极评价依然显著影响其理想子女数,从而验证了假设1b。

表3 十年环境质量变迁感知与理想子女数的OLS模型(二)环境质量变迁感知对实际子女数的影响分析

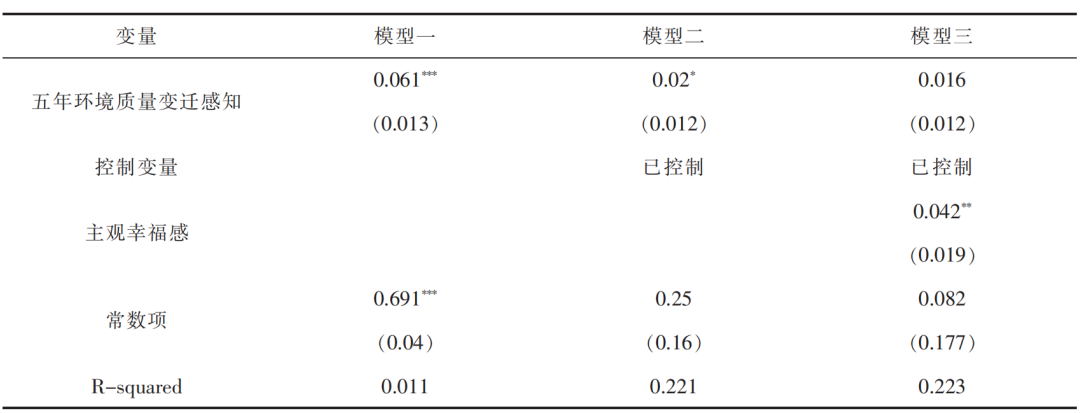

1.五年环境质量变迁感知对实际子女数的影响

从表4的模型一可知,居民对过去五年居住地环境质量改善的主观评价与其实际子女数显著正相关,每当评价提高一分,实际子女数便显著增加0.061个(p<0.01)。模型二在控制其他变量后,环境质量变迁感知的系数虽从0.061降至0.02,但其影响依然显著(p<0.1),从而验证了假设2a。进一步在模型三中引入主观幸福感作为中介变量后,环境质量变迁感知的系数继续下降至0.016,并且其影响变得不显著。这表明,主观幸福感起到了中介作用,把中介作用从总效应中分离出去以后,剩下的直接效应减少了,直接效应不显著,结果整体上符合假设。

表4 五年环境质量变迁感知对实际子女数影响的OLS模型2.十年环境质量变迁感知对实际子女数的影响

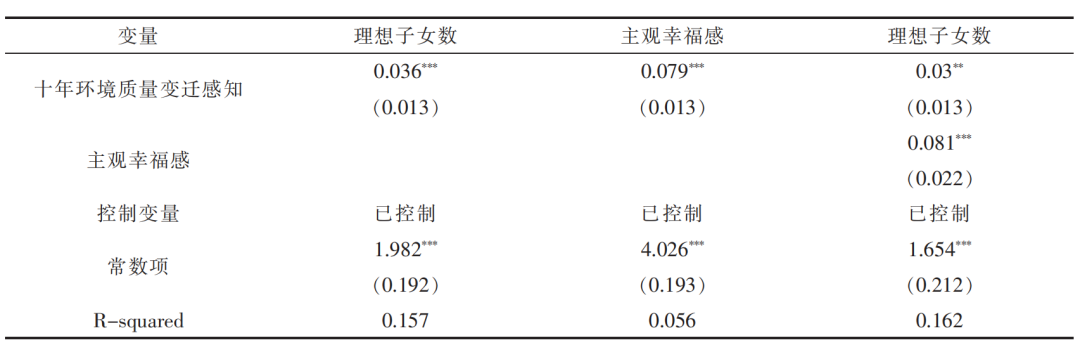

根据表5模型一的结果,居民对过去十年居住地环境质量改善的主观评价显著影响其实际子女数。具体而言,每当居民的评价提升一分,其实际子女数显著增加0.059个(p<0.01)。在引入控制变量后,尽管系数从0.059降至0.026,但影响依然显著(p<0.05)。进一步在模型中加入主观幸福感作为中介变量后,系数继续下降至0.023,且显著性保持在p<0.05水平。这表明,在考虑多种因素后,居民对十年环境质量变迁的主观评价仍然显著影响其实际子女数。因此,假设2b得到有效验证。同时,系数和显著性的变化提示我们考虑中介效应的存在,这将在后文中深入分析。总体而言,居民对环境质量改善的积极评价与其实际子女数之间存在显著的正相关关系。

表5 十年环境质量变迁感知对实际子女数影响的OLS模型(三)环境质量变迁感知对理想和实际子女数影响的机制分析——主观幸福感的作用

1.主观幸福感对理想子女数影响的中介效应分析

根据前文分析结果,引入主观幸福感变量后,近五年环境质量变迁感知对理想子女数的影响有所减弱,因此推测可能存在中介效应。表6的中介效应分析结果证实了这一推测,主观幸福感在环境质量变迁感知与理想子女数之间起到了中介作用,其中介效应比例约为21%。这表明,居民对环境质量变迁的评价通过影响其主观幸福感,进而间接影响其理想子女数,从而验证了假设3a。

表6 主观幸福感对五年环境质量变迁感知理想子女数的中介效应分析根据前文分析,加入主观幸福感变量后,近十年环境质量变迁感知对理想子女数的影响显著减弱,这提示我们可能存在中介效应。通过表7的中介效应分析,我们确认了主观幸福感在该路径中起到了中介作用,中介效应比例大约为17.6%。换言之,居民对过去十年环境质量变迁的评价通过影响其主观幸福感,从而间接影响其理想子女数,由此验证了假设3b。

表7 主观幸福观对十年环境质量变迁感知理想子女数的中介效应分析2.主观幸福感对实际子女数影响的中介效应分析

经过前文分析,加入主观幸福感变量后,居民对近五年环境质量变迁的评价对实际子女数的影响变得不显著,这表明主观幸福感可能起到了完全中介的作用,可以说一定程度上验证了假设4a。对于十年环境质量变迁感知,加入主观幸福感后,其影响系数有所降低。通过表8的中介效应分析,确认了主观幸福感具有中介效应,中介效应比例约为12%。这说明居民对十年环境质量变迁的评价通过影响主观幸福感,进而间接影响其实际子女数,验证了假设4b。

表8 主观幸福观对十年环境质量变迁感知实际子女数的中介效应分析(四)环境质量变迁感知影响理想子女数的人群异质性分析

1.对不同家庭收入和教育程度的影响

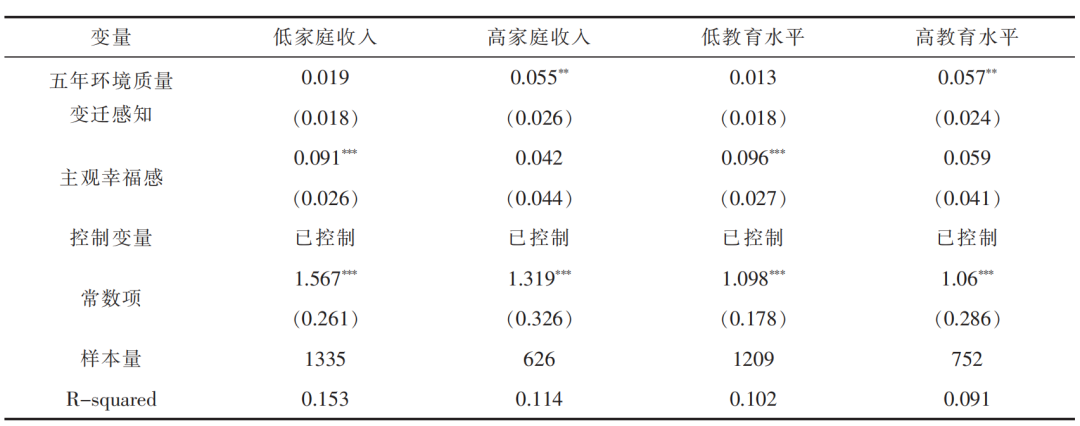

根据表9的数据分析,本文将研究人群按照家庭收入水平划分为高收入组(家庭年收入大于等于10万元)和低收入组(家庭年收入小于10万元)。结果显示,环境质量变迁对理想子女数的影响仅在高收入组中显著,而在低收入组中则无显著影响。同样地,对于十年环境质量变迁的评价,结果亦是如此。

此外,将人群按教育程度划分为高教育程度组(高中及以上文化程度)和低教育程度组(初中及以下文化程度),发现这一影响也仅在高教育程度组中显著。综上所述,家庭社会经济地位较高的居民更倾向于关注环境质量变迁,并因此影响其理想子女数。

表9 五年环境质量变迁感知对不同家庭收入和教育水平理想子女数的影响差异分析2.对不同性别以及已生育和未生育人群的不同影响

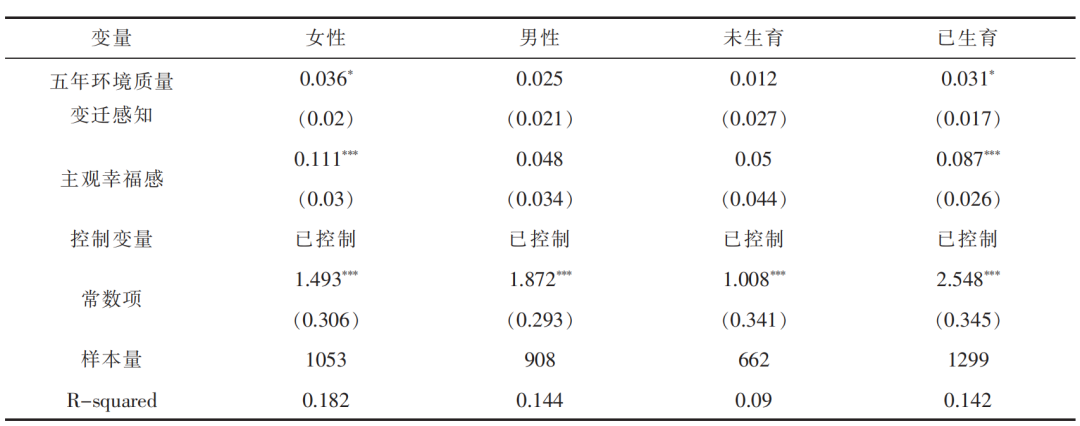

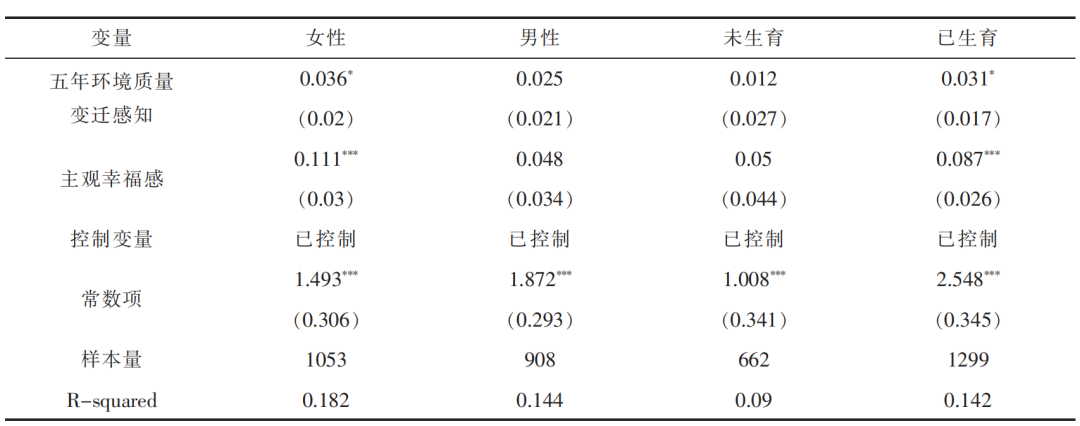

根据表10的数据,将研究人群分为男性和女性后,本文发现环境质量变迁对理想子女数的影响仅在女性中显著,男性则无此显著影响。这表明,相较于男性,女性作为生育和抚养孩子的主体,对环境质量变迁的后果更为重视,从而影响其生育意愿。同样,已生育人群相较于未生育人群,也显著受到环境质量变迁的影响,这反映了已生育居民对环境质量的更高关注度。

表10 五年环境质量变迁感知对不同性别及是否生育人群理想子女数的影响差异分析

3.对不同居住地和户籍人群的不同影响

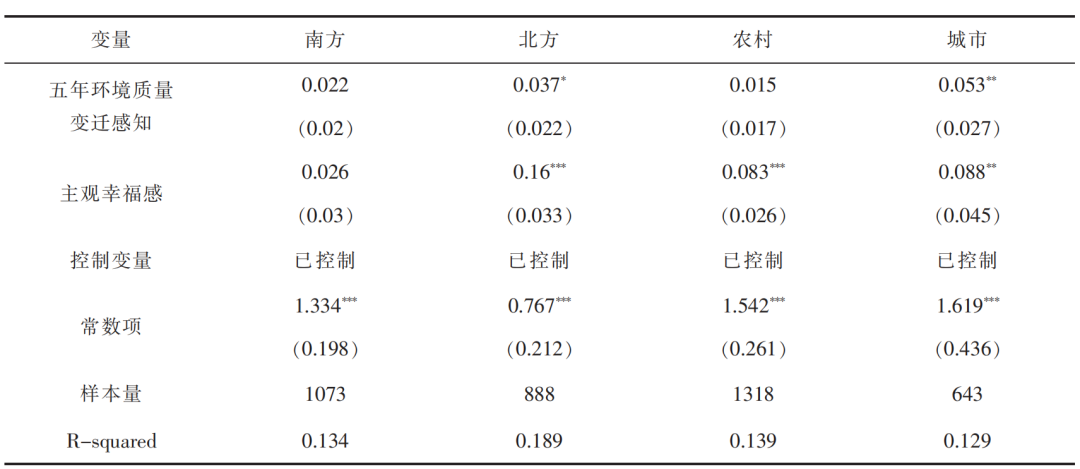

根据表11的数据显示,将研究样本划分为南方居民和北方居民后,发现环境质量变迁感知对理想子女数的影响在北方居民中显著,而在南方居民中则无此显著影响。这可能是由于历史和地理因素,使得北方居民对环境风险事件更为敏感,从而更加重视环境质量变迁的后果,进而影响其生育意愿。同样,将人群分为农村户籍和城市户籍后,该影响仅在城市户籍人群中显著。这可能是由于城市户籍居民因地理因素而对环境风险事件更为警觉,导致他们更看重环境质量变迁,并因此影响其理想子女数。有研究有类似的发现,城市青年环境关心水平显著高于农村青年。

表11 五年环境质量变迁感知对不同居住地和户籍人群理想子女数的影响差异分析本文的研究发现,五年与十年环境质量变迁感知对理想子女数的影响在不同人群中呈现高度一致性,然而,这两者对实际子女数的影响却展现出较大的异质性,并且在某些人群中这种异质性并不明显。整体而言,环境质量变迁感知对低社会经济地位人群的实际子女数影响更为显著。为保持行文的简洁性,并未附上相关表格和做出详细的文字解释和分析。若读者对此有兴趣,可直接与作者联系获取。

(五)稳健性检验

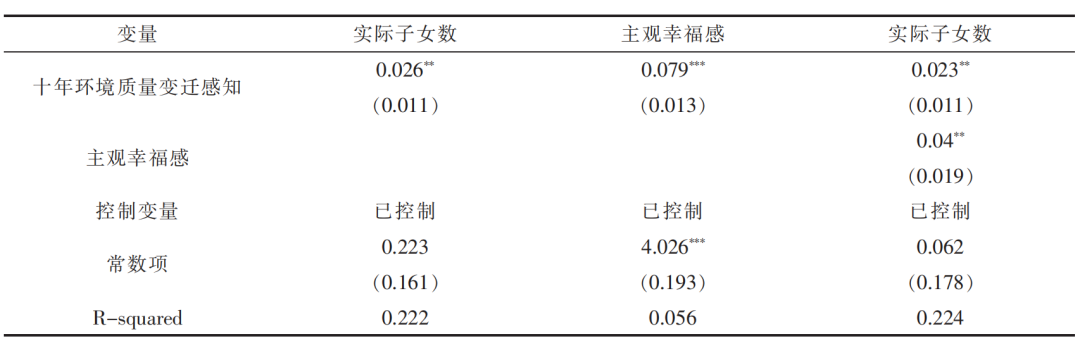

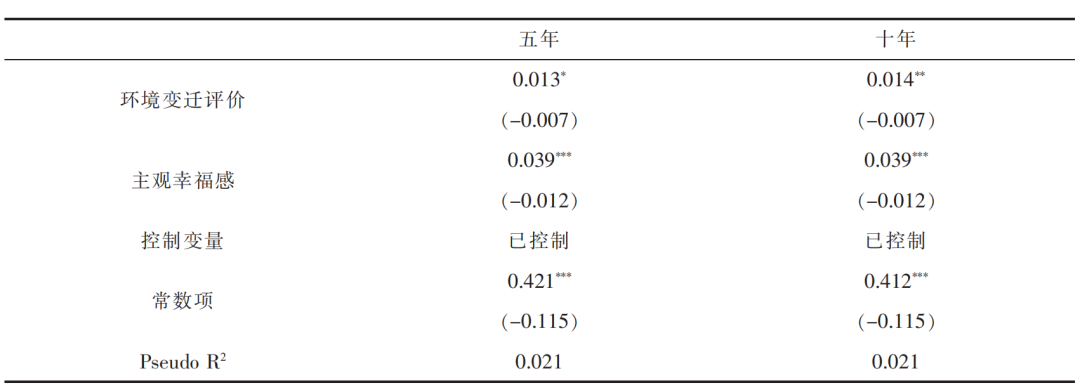

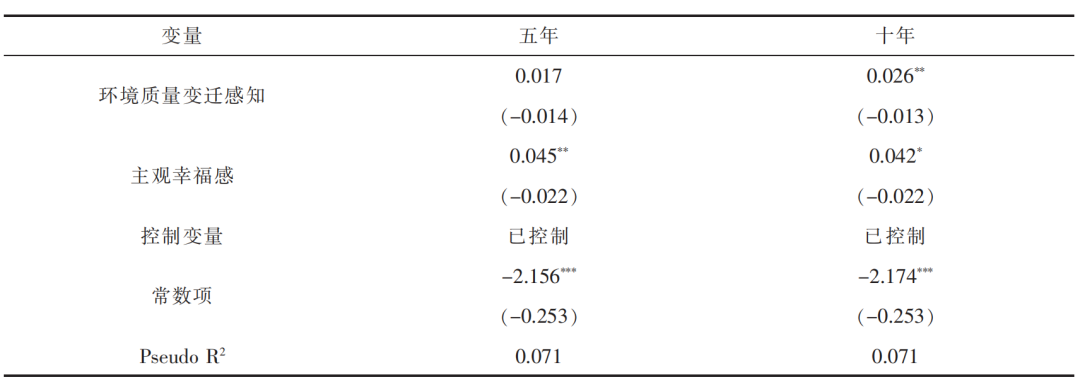

鉴于本文因变量的维度之一理想子女数,其取值范围为0—6的正整数,非典型的连续变量,因此,为验证研究结论的可靠性,本文选用了泊松回归模型和多项logit模型进行再分析。根据表12所示的泊松回归模型结果,在控制性别等变量后,五年及十年的环境质量变迁感知和主观幸福感均显著正向影响居民的理想子女数。

表12 五年和十年环境质量变迁感知对理想子女数的泊松回归模型多项logit模型的模型结果与泊松回归模型以及OLS分析高度一致,为节约篇幅,未展示相关表格,感兴趣的读者可以向作者联系获取。

本文因变量的另一维度实际子女数,其取值区间为0—4的正整数,亦非典型的连续变量。为确保研究的严谨性,同样采用了泊松回归模型和多项logit模型进行验证。根据表13所展示的泊松回归模型结果,在控制性别等变量后,除五年环境质量变迁感知外,十年环境质量变迁感知和主观幸福感均对居民的实际子女数产生了显著的正向效应。

表13 五年和十年环境质量变迁感知对实际子女数影响的泊松回归模型多项logit模型的模型结果与泊松回归模型以及OLS分析基本一致,为节约篇幅,未展示相关表格,感兴趣的读者可以向作者联系获取。可见,不管是泊松回归模型和多项logit模型,其结果都与OLS模型高度一致,增强了本文研究结论的可靠性。

本研究发现,居民对居住地五年与十年环境质量变迁的感知,显著影响其理想及实际子女数。对环境质量变迁的态度越积极的,即认为居住环境质量改善越大的居民,其理想与实际子女数相对较多。此外,居民对环境质量变迁的感知还通过影响主观幸福感来间接作用于其子女数的决策。简而言之,居民对环境质量变迁持更积极态度时,其主观幸福感增强,进而正面影响其生育意愿。就理想子女数而言,对环境质量变迁的关注在人群中呈现显著差异。相较于教育程度较低的群体,高教育程度者对环境质量变迁更为敏感,且此敏感度会影响其理想子女数的决策。这一发现在不同家庭收入与户籍的人群中同样适用,表明社会经济地位较高的个体在理想子女数上更重视环境质量因素。性别与居住地区方面,本文发现女性和居住在北方及城市的居民在生育决策中更重视环境质量变迁。这一结果与Zhang & Yu的研究相呼应,他们发现污染严重地区的女性生育意愿下降更为明显。同时,Gao的研究也支持了本文观点,他们的研究指出受教育程度高且居住在城市的汉族女性,在面临环境污染时生育意愿受影响更大,可能与她们对孩子质量的更高期望有关。总体来看,由于北方及城市地区环境风险相对更高,这些地区的居民在生育决策中可能会更加谨慎。在生育经历方面,本研究表明已生育人群在决定是否再生育及生育数量时,会更多地考虑环境质量因素。综上所述,环境质量变迁对居民的理想子女数具有显著影响,且这种影响在不同社会经济地位、性别、居住地区及生育经历的人群中呈现出差异性。此外,本研究发现,相较于五年环境质量变迁感知,十年环境质量变迁感知对居民实际子女数的影响更为显著。这表明,居民更倾向于在长期感知到环境质量持续改善后,才会调整其实际生育行为。与理想子女数的情形不同,环境质量变迁对低社会经济地位人群的实际子女数影响尤为突出。Zhang & Gong的研究也支持了这一点,他们发现环境质量感知对教育程度和收入较低人群的生育决策有更大的促进作用。这一发现可能反映了这些人群对环境质量的敏感性更高,或在生育决策中更多地考虑环境因素。上述研究结论共同揭示了环境质量变迁对生育决策的重要影响,一定程度上支持了生育需求理论。首先,本研究采用的数据是全国性大型抽样调查结果,然而该数据并未特别针对曾经历重大环境风险事件的人群进行深入详尽的调查。因此,对于这类特定人群的具体影响和反应,本研究无法给出详尽的分析。其次,本文在探讨中间机制时,主要关注了主观幸福感这一因素。然而,环境因素可能通过多种途径影响居民的理想和实际子女数。例如,环境风险可能导致的粮食减产降质、计生用品的获取难度增加,以及对身体和心理健康的负面影响等,都可能间接影响居民的生育意愿。由于相关数据缺乏,本文未能就这些因素展开深入讨论。再次,在对理想和实际子女数的人群异质性分析中,本文发现环境质量变迁感知对不同社会经济地位人群的影响存在差异。具体而言,高社会经济地位人群在理想子女数上更易受环境质量影响,而低社会经济地位人群在实际子女数上的反应更为敏感。这可能反映了不同人群在生育决策中的不同考量和应对策略。高社会经济地位人群可能对环境质量有更高要求,且更有能力通过迁移等方式规避不利环境因素的影响;而低社会经济地位人群则可能因实际环境条件的制约而调整其生育行为。值得注意的是,迁移行为本身也可能影响生育意愿,如李珒的研究所示,迁移距离与理想子女数呈负相关关系。此外,本文主要基于居民的主观态度来探讨环境质量变迁对生育意愿的影响。然而,居民的主观认知可能会与客观现实之间存在较大差异,根据笔者已经完成的部分访谈材料,发现不少受访者对生态环境风险对自身身体健康和生育(能力)的影响处于一种不自知的状态,而只有当发生流产等重大事件时才建立起其中的关联。这种不自知,可能是无意的,也可能是有意的,有学者称之为“他者化的风险感知”。因此,客观环境风险对生育意愿的影响,值得进一步探讨。最后,本文仅从理想和实际子女数两个维度探讨了对居民生育的影响。然而,环境因素如何影响生育意愿的其他方面,如性别偏好、生育时间等,同样值得深入研究。这些问题的解决将有助于更全面地理解生态环境因素与生育意愿之间的复杂关系。综上所述,环境状况的改善是提高居民生育意愿和生育水平不可忽视的维度。首先,政府可加大相关环境治理的力度,以改善生态环境,提升居民对环境质量改善的感知从而提高生育率。其次,针对不同人群采取差异化政策。如对于高社会经济地位人群而言,需要出台更为能够让他们切实感受到环境质量整体是趋向好的相关政策,以提高他们的理想子女数;对于低社会经济地位的人群而言,则需切实帮助他们提高应对环境风险的能力,以确保他们的生育意愿能够得以实施。总之,政府应该根据不同人群的特点,采取针对性的政策措施,为不同居民提供差异化的生育支持政策。再次,需重视长期环境质量变化对生育的影响。研究显示,长期环境质量变化的个人感知对实际生育数的影响更为深远,尤其是对处于较低社会经济地位的人群而言。因此,政府应该制定长期的环境保护规划,并加强对环境质量变化的监测和预警,为居民提供更好的自然生育环境。最后,促进环境保护与生育支持政策的协调配合。政府应该将环境保护政策与生育支持政策有机结合,通过改善生态环境质量来提升居民的生育意愿,同时也要为生育家庭提供必要的经济、医疗等支持,实现人口、经济和生态环境的协调发展。总之,本文的结果显示,环境改善可能带来重要的正面影响,因此应重视环境因素对居民生育观念和生育行为的作用。本文认为,有效的环境治理政策不仅能推动生态文明社会的建设,还可能通过直接影响或提升居民主观幸福感来间接提高人们的生育意愿。本文认为,生态文明与生育友好型社会建设相辅相成,环境问题与人口问题的内在联系值得进一步探讨。