摘 要:为减轻企业负担、促进经济增长,中国推出了力度较大的降低增值税举措,但推动经济增长的效果并不显著。文章尝试在一个包含生产性政府支出的垂直结构模型中探讨调降增值税与经济增长和物价变动之间的内在联系,同时考察用调降企业所得税替代调降增值税对经济增长及经济结构的影响。研究结果表明:不同政府支出规则下的减税效果相反,政府支出的生产性通过反馈效应放大了减税效果;调降企业所得税对经济增速的影响优于调降增值税,模拟本轮增值税调减数额,发现前者对经济的提振幅度是后者3倍。关键词:减税;增值税;税收替代;垂直结构;经济增长中图分类号:F124;F812.42 文献标识码:A 文章编号:1005-3492(2024)11-0080-15

2008年国际金融危机后,中国经济增速放缓。2014年党中央作出我国经济发展进入新常态的重要论断,指出中国经济从高速增长转为中高速增长。2023年12月召开的中央经济工作会议提出“积极的财政政策要适度加力、提质增效。要用好财政政策空间,提高资金效益和政策效果”,同时提出“谋划新一轮财税体制改革”。2008年中央政府就推出了以4万亿财政支出计划为代表的扩张性财政政策,之后又落实了十八届三中全会部署的财税体制改革:2016年实施了营业税改增值税政策,随后三次简并调降增值税税率,尤其是2019年将16%税率档次大幅降至13%。上述政策举措对经济迅速企稳起到一定作用,但效果似乎并不显著。由此产生的问题是,调降增值税是否有助于经济复苏?回答如果是否定的,积极的财政政策应采取何种更为有效的方式?国外学术界对税收问题的研究主要集中于税收结构和最优税率问题。Chamley,Judd最早开启动态最优税收结构的研究,其分别在不同动态模型中得出长期最优资本税为零的结论。之后,不同学者在其模型基础上分别引入人力资本、异质行为人并允许政府施行差异化税率、随机技术冲击,或将封闭经济扩展为小型开放经济模型,但均未改变最优资本税为零的结论。也有研究同时引入生产率冲击、保险市场的不完全性和借贷约束或者考虑产品市场不完全竞争后,得出最优资本税为正的结论。由于所得税给家庭施加了较重额外负担,美国税收改革呼声渐起,用消费税替代所得税的要求越来越强烈。一些研究表明,用消费税替代所得税有助于增大资本存量,降低资本回报,提高劳动生产率和劳动收入。但也有研究表明,如果将产品分为耐用消费品和非耐用消费品并将借贷约束考虑进来,上述结论未必成立。 近年来国内关于税收政策效果的研究围绕“营改增”和降低增值税展开,采用实证分析和结构模型的方法,以前者居多。在增值税减税效应分析方面,大部分实证研究认为减税对经济具有正面效应。实证分析针对个别地区或行业,难以反映减税对整个宏观经济及不同部门的影响,且难以分析变量之间的影响机制。白彦锋和陈珊珊、刘元生等在DSGE模型中研究减税的动态影响,将减税视作暂时的外生冲击,分析经济对稳态的偏离与复归,但无法评估减税的长期影响。此外,将减税设定为随机冲击的潜在含义是:当前的减税将伴随未来的增税,这与中国此轮减税措施更多是一种长期考量的事实出入较大。也有研究认为减税政策效果的大小依赖一定条件,梅冬州等16指出减税效应大小与不同性质企业面临的融资约束相关。张牧扬等17指出减税会导致政府支出下降,甚至引发收支失衡等财政风险。可见减税对各部门的影响方向并不一致。因此本文旨在通过构建理论模型探索调降增值税与宏观经济变量之间的内在联系及其影响效果。

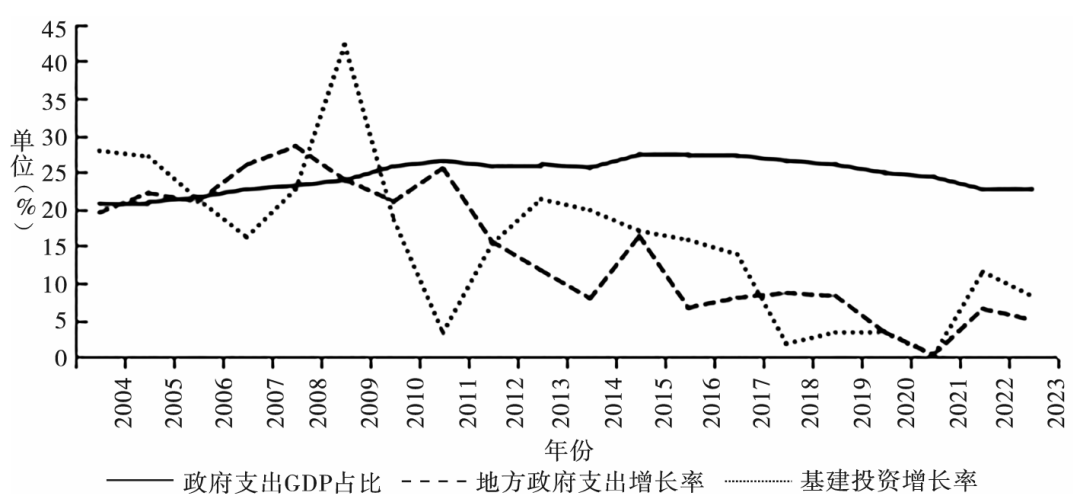

基础设施投资在实现经济“稳增长”目标中扮演了重要角色。基础设施给资本和劳动带来正外部性,是经济社会发展的重要支撑。构建理论模型时忽视这一特征将很难反映税率变动的实际效应。减税一定程度上限制了地方政府支出,从而影响基建投资。图1显示,2016年本轮财税体制改革后,中国地方政府支出和基础设施建设投资增长率均有所放缓。如果减税伴随政府支出下降,政策效果可能事与愿违,因此在考察减税对经济的影响效果时不能忽视政府支出变化及其生产性的特征事实。本文在两种支出规则下将生产性政府支出引入模型发现:生产性政府支出通过反馈效应大幅放大了支出随比例税收入变化规则下的负面效应,也在一定幅度上放大了支出占产出固定比例规则下的正面效应。

图1 地方政府支出及基建投资增速

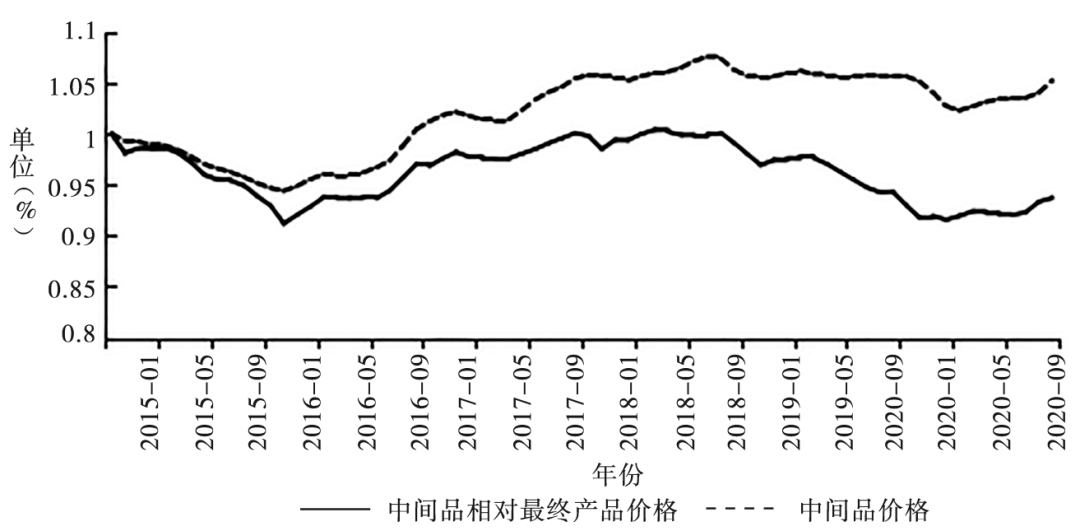

另外,不同的政府支出规则会影响中间产品的需求,从而造成中间产品价格相对最终产品价格的不同走势。图2为我国月度PPI及其相对于CPI的变化趋势,2016年营业税改增值税政策实施后,相对价格开始上升,2017年7月税率简并后上升趋势放缓,2019年4月税率大幅下降后,相对价格经历了明显的下降,直至2020年2月趋于平稳。

从国际比较看,各国根据自身经济和社会发展特点及需要安排税制结构。增值税作为中国第一大税种,属于间接税并具有税收中性和税负转嫁等特征,对其完善和优化成为近年来税制改革的重点方向。企业所得税是中国的第二大税种。本文第五部分以调降资本税替代增值税后发现:在相同初始减征额度下,调降资本税对经济增速的影响优于调降增值税。

(一)家庭

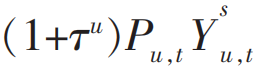

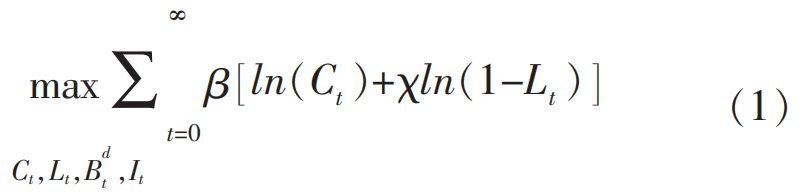

假设时间是离散的,一个存活无限期的代表性家庭选择消费、投资、劳动供给及政府债券实现一生效用的最大化,其收入来源包括资本收入、劳动收入、债券回报及政府转移支付。

代表性家庭从消费中获得正效用,提供劳动给其带来负效用,其目标函数为:

约束于:

其中β表示主观贴现率,χ衡量消费与劳动供给在当期的替代关系。Ct、Lt、It、 分别表示家庭在t期的消费、劳动供给、投资和持有一年期国债的数量,Tt为来自政府的转移支付,若为负则表示总额税(lump-sum tax)。τC、τL和τK分别表示消费型增值税、劳动所得税以及资本收入税的税率。wt、rt和Rt分别为实际工资、资本租金率和政府债券的毛利率(gross interest rate)。根据厂商在产业链中的位置,将其分为上游和下游厂商。上游厂商生产中间产品,下游厂商生产最终产品,最终产品的生产需要中间产品作为投入要素。上游包括若干行业,第i个行业产品为

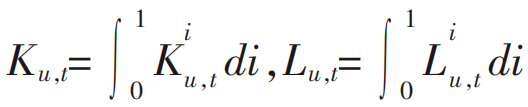

分别表示家庭在t期的消费、劳动供给、投资和持有一年期国债的数量,Tt为来自政府的转移支付,若为负则表示总额税(lump-sum tax)。τC、τL和τK分别表示消费型增值税、劳动所得税以及资本收入税的税率。wt、rt和Rt分别为实际工资、资本租金率和政府债券的毛利率(gross interest rate)。根据厂商在产业链中的位置,将其分为上游和下游厂商。上游厂商生产中间产品,下游厂商生产最终产品,最终产品的生产需要中间产品作为投入要素。上游包括若干行业,第i个行业产品为 ,i∈(0,1)。每种产品由一个所有权归政府的厂商生产,使用相同的技术

,i∈(0,1)。每种产品由一个所有权归政府的厂商生产,使用相同的技术 ,向家庭雇佣劳动

,向家庭雇佣劳动 和资本

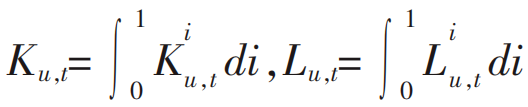

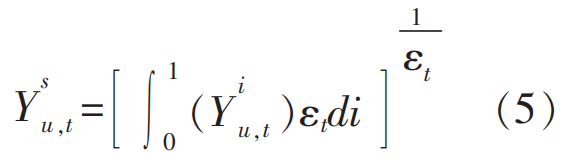

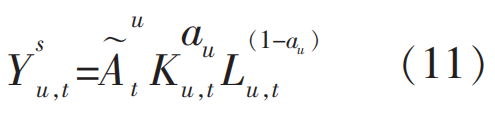

和资本 ,生产函数为Cobb-Dauglas型:au为上游厂商的资本密集度。将其按照Dixit-Stiglitz的方式加总,得到中间产品: 其中,εt∈(0,1]表示不同产品间的替代弹性,衡量上游厂商的垄断程度,εt越小垄断程度越高。假设第i个行业产品生产价格为

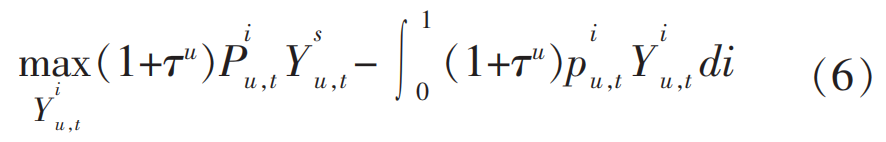

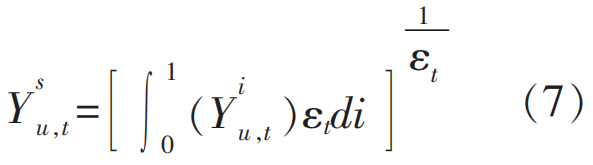

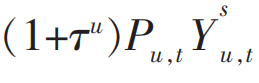

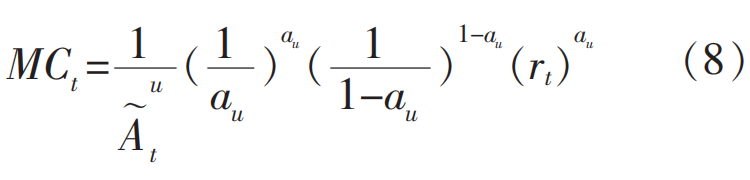

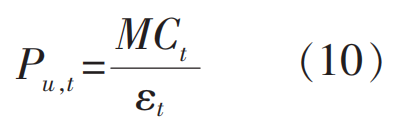

,生产函数为Cobb-Dauglas型:au为上游厂商的资本密集度。将其按照Dixit-Stiglitz的方式加总,得到中间产品: 其中,εt∈(0,1]表示不同产品间的替代弹性,衡量上游厂商的垄断程度,εt越小垄断程度越高。假设第i个行业产品生产价格为 。加总部门的优化问题为:其中Pu,t为中间产品的总价格水平。(1+τu)Pu,t是销售给下游厂商的含税价格。“营改增”前,增值税抵扣链不完整,一些下游厂商购买中间产品的进项税无法抵扣,造成价格扭曲,其对中间产品的采购成本为

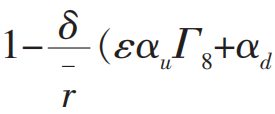

。加总部门的优化问题为:其中Pu,t为中间产品的总价格水平。(1+τu)Pu,t是销售给下游厂商的含税价格。“营改增”前,增值税抵扣链不完整,一些下游厂商购买中间产品的进项税无法抵扣,造成价格扭曲,其对中间产品的采购成本为 ,当前增值税多档税率下扭曲依然存在,τu衡量扭曲程度。经推导求解可得上游垄断厂商的边际成本及定价分别为:假设上游厂商为同质企业,令

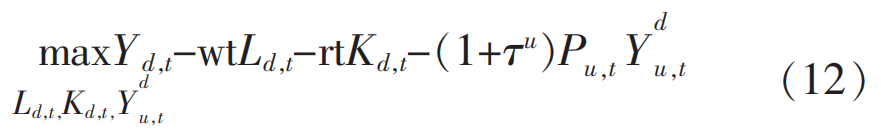

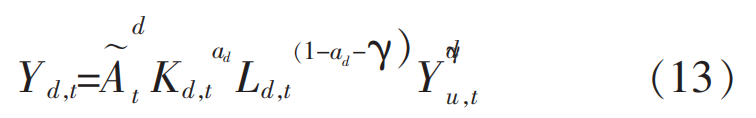

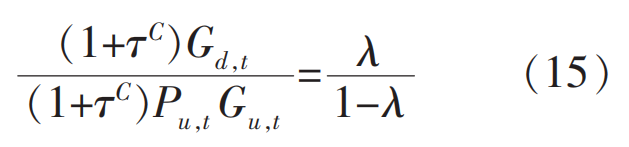

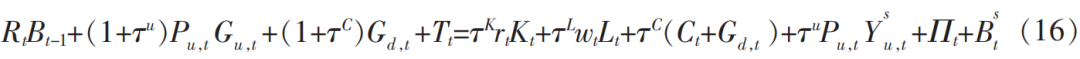

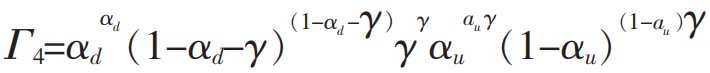

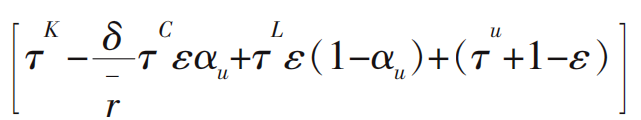

,当前增值税多档税率下扭曲依然存在,τu衡量扭曲程度。经推导求解可得上游垄断厂商的边际成本及定价分别为:假设上游厂商为同质企业,令 。则中间产品价格和产出为:下游厂商归家庭所有,劳动力和产品市场完全竞争,厂商雇佣劳动Ld,t、租用资本Kd,t,t以及购买中间产品Yd,t生产最终产品,下游厂商的优化问题为:式(13)为最终产品生产函数,其中αd为下游厂商资本密集度,γ为产业关联度,衡量中间产品在最终产品生产过程中的重要程度。许多国家的财政政策奉行凯恩斯主义,赤字财政几乎成为各国惯例。本轮减税政策使政府税收收入占GDP比重由2015年的18.13%下降至2023年的14.37%,政府支出占比由25.53%下降至21.78%。与此同时,基建投资占比由19.06%下降至18.06%。税收收入占比的减少部分传导至政府支出和基建投资的减少。因此,本文引入两种财政支出规则:政府支出随资本税、劳动税和增值税等比例税收入等额变化(政府无债券及总额税融资),以及政府支出保持产出的固定比例。假设政府收入用于上游和下游产品的购买,对下游产品购买占比为。政府的预算约束为:式(14)左边为政府期的财政支出,包括政府对上游产品的购买(1+τu)Pu,tGu,t和对下游产品的购买(1+τC)Gt,等式右侧表示政府在t期的收入,包括资本税、劳动税、增值税、多档税率带来的扭曲税和上游国企的利润上缴。政府通过发行债券或征收总额税(lump-sum tax)使减税与维持政府支出占比并行不悖,假设t期政府购买为上期产出Yt-1的固定比例φ,对下游产品购买占比为λ。转移支付为上期产出Yt-1的固定比例,政府通过发债维持预算平衡。则政府的预算约束为:(1+τu)Pu,tGu,t=(1-λ)φYd,t-1(18)式(16)左边为政府期的财政支出,包括偿还债务RtBt-1、对上下游产品的购买,以及转移支付Tt,右侧为t期的收入,包括税收、上游国企的利润上缴以及债务融资。本文将政府生产性支出引入垂直结构模型,参照郭长林的设定,假定政府对中间产品的支出用于形成公共资本,对最终产品的支出用于消费,政府消费不进入家庭效用函数。为刻画这一事实,引入公共资本存量KG,t及扩展后的索洛剩余

。则中间产品价格和产出为:下游厂商归家庭所有,劳动力和产品市场完全竞争,厂商雇佣劳动Ld,t、租用资本Kd,t,t以及购买中间产品Yd,t生产最终产品,下游厂商的优化问题为:式(13)为最终产品生产函数,其中αd为下游厂商资本密集度,γ为产业关联度,衡量中间产品在最终产品生产过程中的重要程度。许多国家的财政政策奉行凯恩斯主义,赤字财政几乎成为各国惯例。本轮减税政策使政府税收收入占GDP比重由2015年的18.13%下降至2023年的14.37%,政府支出占比由25.53%下降至21.78%。与此同时,基建投资占比由19.06%下降至18.06%。税收收入占比的减少部分传导至政府支出和基建投资的减少。因此,本文引入两种财政支出规则:政府支出随资本税、劳动税和增值税等比例税收入等额变化(政府无债券及总额税融资),以及政府支出保持产出的固定比例。假设政府收入用于上游和下游产品的购买,对下游产品购买占比为。政府的预算约束为:式(14)左边为政府期的财政支出,包括政府对上游产品的购买(1+τu)Pu,tGu,t和对下游产品的购买(1+τC)Gt,等式右侧表示政府在t期的收入,包括资本税、劳动税、增值税、多档税率带来的扭曲税和上游国企的利润上缴。政府通过发行债券或征收总额税(lump-sum tax)使减税与维持政府支出占比并行不悖,假设t期政府购买为上期产出Yt-1的固定比例φ,对下游产品购买占比为λ。转移支付为上期产出Yt-1的固定比例,政府通过发债维持预算平衡。则政府的预算约束为:(1+τu)Pu,tGu,t=(1-λ)φYd,t-1(18)式(16)左边为政府期的财政支出,包括偿还债务RtBt-1、对上下游产品的购买,以及转移支付Tt,右侧为t期的收入,包括税收、上游国企的利润上缴以及债务融资。本文将政府生产性支出引入垂直结构模型,参照郭长林的设定,假定政府对中间产品的支出用于形成公共资本,对最终产品的支出用于消费,政府消费不进入家庭效用函数。为刻画这一事实,引入公共资本存量KG,t及扩展后的索洛剩余 :KG,t=(1-δG)KG,t-1+Gu,t (20)其中δG为公共资本折旧率。αG衡量公共资本的生产性程度,为使系统存在稳态,假设0≤αG<1-α。当αG=0时,政府支出不具备生产性。模型系统均衡意味着家庭在给定价格下实现效用最大化,上下游厂商在给定价格下实现利润最大化,政府和家庭预算平衡且最终产品、中间产品、资本租借、劳动力及政府债券五个市场出清。

:KG,t=(1-δG)KG,t-1+Gu,t (20)其中δG为公共资本折旧率。αG衡量公共资本的生产性程度,为使系统存在稳态,假设0≤αG<1-α。当αG=0时,政府支出不具备生产性。模型系统均衡意味着家庭在给定价格下实现效用最大化,上下游厂商在给定价格下实现利润最大化,政府和家庭预算平衡且最终产品、中间产品、资本租借、劳动力及政府债券五个市场出清。

本部分通过稳态分析考察调降税率的长期影响。由于两种政府支出规则下减税对产出等宏观经济变量的影响不同,分两种情景讨论。

(一)情景一:政府支出随比例税收入等额变化

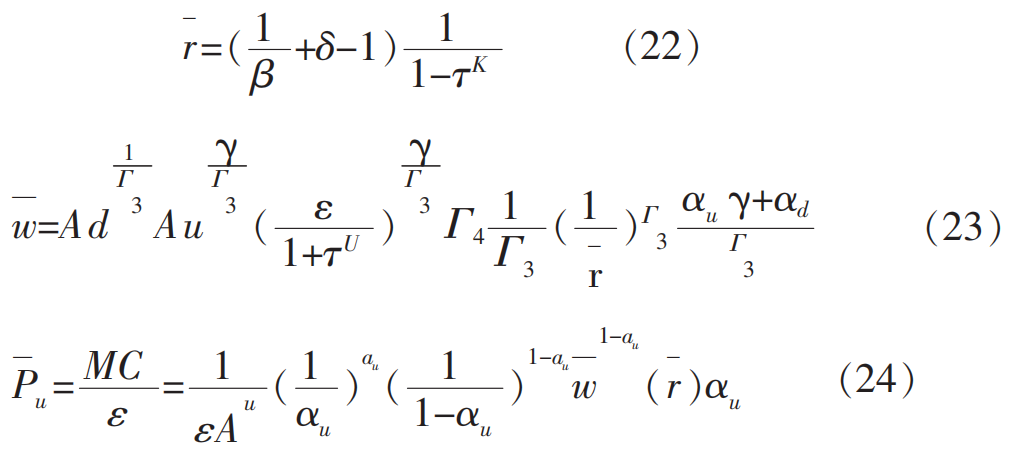

若政府购买不进入生产函数(αG=0)。模型价格系统的稳态表达式为:

其中Γ3=(1-αu)γ+(1-αd-γ), 。稳态时,资本租金只取决于系统参数及资本税税率τK,τK越高租金越高。工资水平除了受τK影响外,还受到扭曲税税率τu和上游厂商垄断程度的影响,τu上升使稳态工资水平下降。ε越小,即垄断程度越高,工资水平越低。中间产品相对最终产品的价格Pu是中间产品厂商边际成本MC的加成,ε越小,加成比例越大。价格系统均不受τC影响。

。稳态时,资本租金只取决于系统参数及资本税税率τK,τK越高租金越高。工资水平除了受τK影响外,还受到扭曲税税率τu和上游厂商垄断程度的影响,τu上升使稳态工资水平下降。ε越小,即垄断程度越高,工资水平越低。中间产品相对最终产品的价格Pu是中间产品厂商边际成本MC的加成,ε越小,加成比例越大。价格系统均不受τC影响。

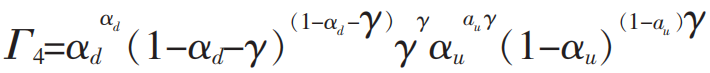

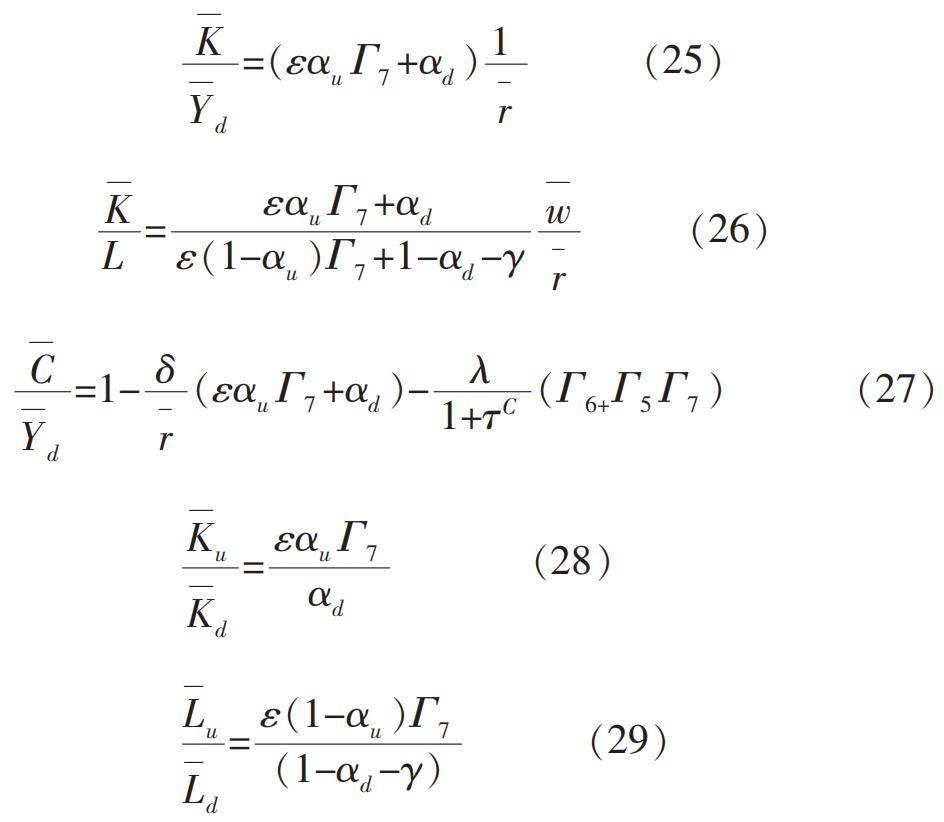

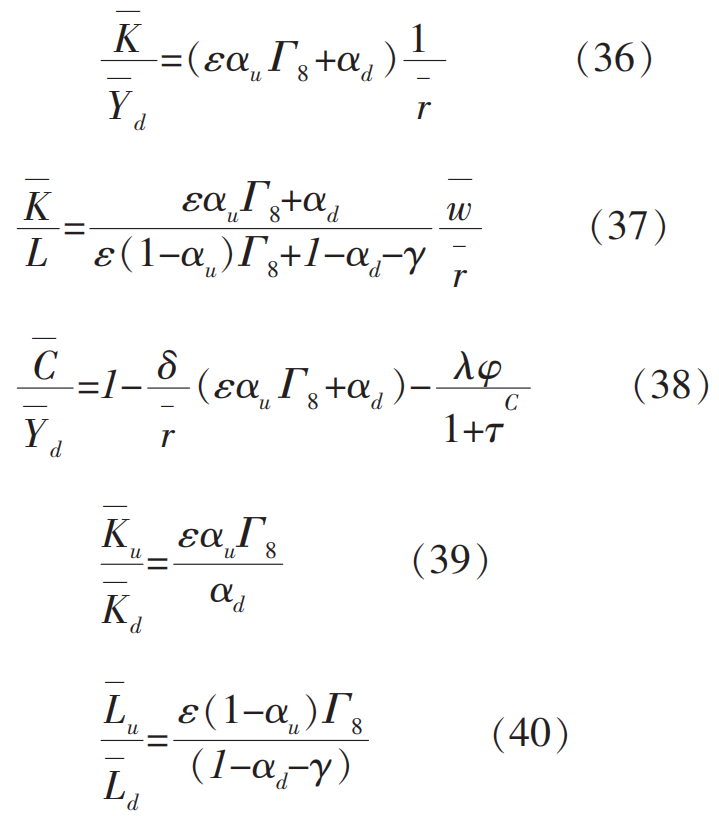

稳态时的资本产出比、资本劳动比、消费产出比以及资本和劳动在上下游分布的比例分别为:

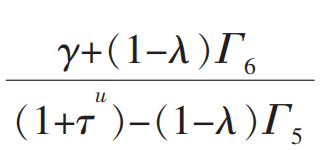

其中Γ5= ,Γ6=

,Γ6= ,Γ7=

,Γ7= 。可以看出,资本产出比和劳动产出比以及资本劳动比取决于系统参数以及税率τK和τC。当τC下降时,Γ5上升,Γ6下降,Γ7的方向不确定。此外,政府支出在上下游的比重对稳态各变量比率有较大影响。当λ=1时,政府支出全部用于最终产品消费,此时Γ7=γ/(1+τu),不再受影响,同时上下游资本和劳动之比都不受影响,但是消费产出比依然受到影响,一方面会影响政府支出占最终产品的比例,另一方面τC下降,同样的支出可以购买更多产品。当λ=0时,政府支出全部用于购买中间产品,数值模拟结果显示Γ7随τC下降而下降,即资本产出比下降,新稳态的单位资本产出和单位劳动产出都上升,资本和劳动均由上游厂商向下游厂商流动。

。可以看出,资本产出比和劳动产出比以及资本劳动比取决于系统参数以及税率τK和τC。当τC下降时,Γ5上升,Γ6下降,Γ7的方向不确定。此外,政府支出在上下游的比重对稳态各变量比率有较大影响。当λ=1时,政府支出全部用于最终产品消费,此时Γ7=γ/(1+τu),不再受影响,同时上下游资本和劳动之比都不受影响,但是消费产出比依然受到影响,一方面会影响政府支出占最终产品的比例,另一方面τC下降,同样的支出可以购买更多产品。当λ=0时,政府支出全部用于购买中间产品,数值模拟结果显示Γ7随τC下降而下降,即资本产出比下降,新稳态的单位资本产出和单位劳动产出都上升,资本和劳动均由上游厂商向下游厂商流动。

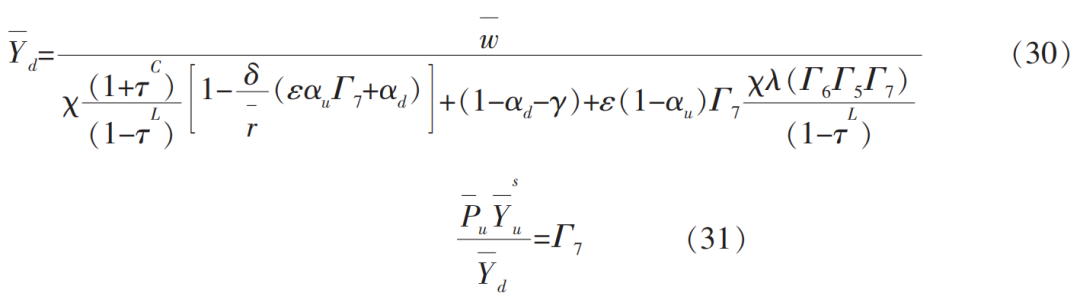

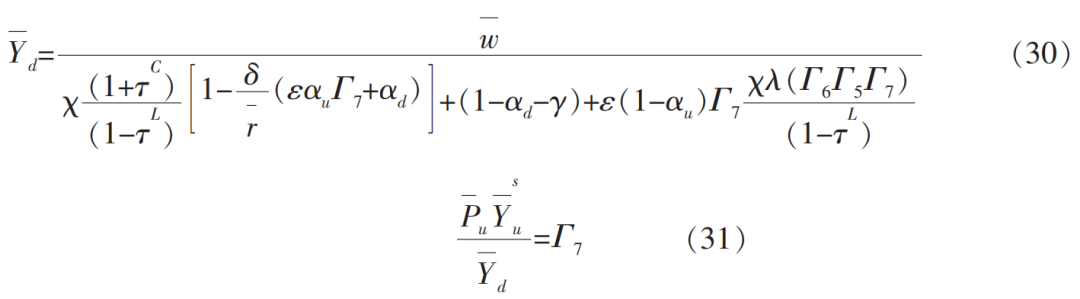

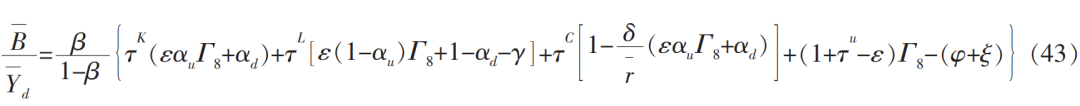

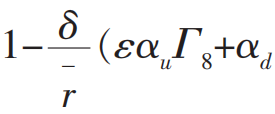

稳态时产出的表达式为:

中间产品和最终产品产出均受τC影响。当λ=1时,Γ7不受τC影响,中间产品与最终产品产值比例固定,该比值受到τu以及上下游关联度的影响,τu越高比值越低,越高比值越高。当0≤λ<1时,数值模拟显示Γ7随τC下降而下降,τC下降会使中间产品与最终产品产值之比下降。由于产出表达式过于复杂,很难通过对求导来判断其对产出的具体影响,将其留到数值模拟部分讨论。

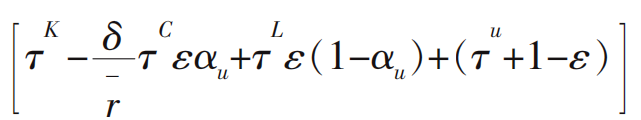

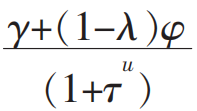

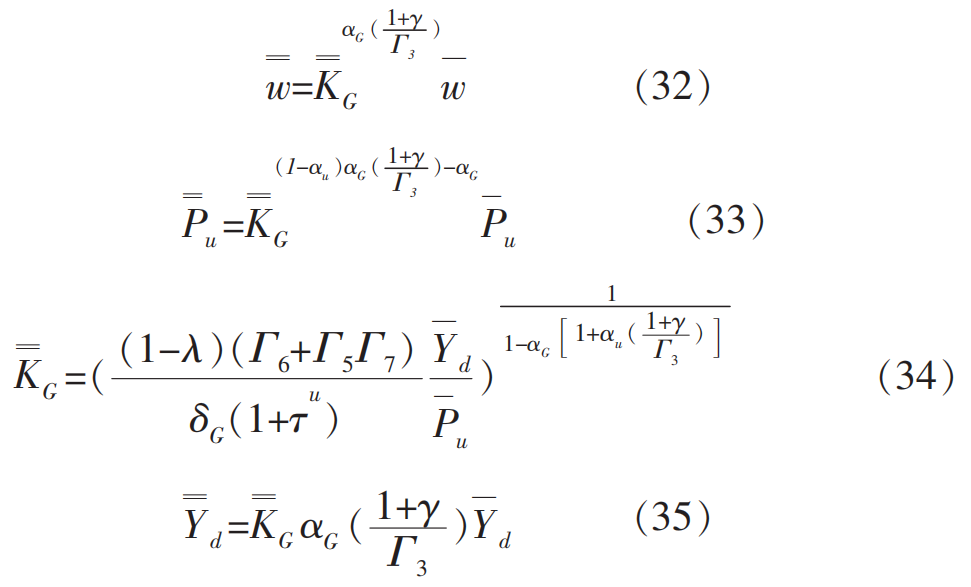

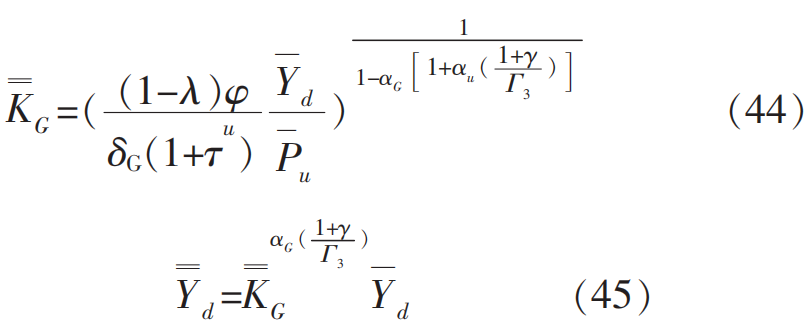

若政府购买进入生产函数(0<αG<1-α),稳态时,利率表达式与αG=0相同,其余变量有:

可以看出,τC通过影响 带来额外影响,一方面τC通过

带来额外影响,一方面τC通过 影响

影响 ,另一方面τC通过政府支出占比(Γ6+Γ5Γ7)影响

,另一方面τC通过政府支出占比(Γ6+Γ5Γ7)影响 。

。 随

随 同向变动。受

同向变动。受 的影响,变动方向取决于(1-αu)(1+γ)/Γ3-1的符号。

的影响,变动方向取决于(1-αu)(1+γ)/Γ3-1的符号。 同时受到

同时受到 和

和 的影响。进一步讨论见数值模拟部分。

的影响。进一步讨论见数值模拟部分。

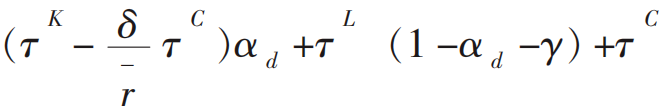

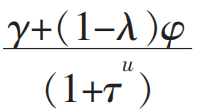

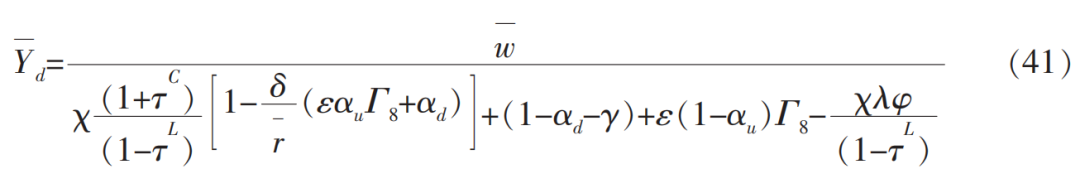

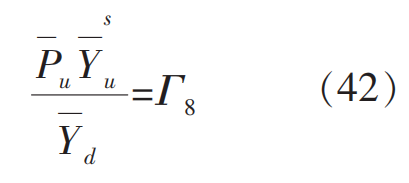

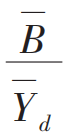

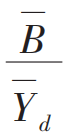

若政府购买不进入生产函数(αG=0)。稳态时价格系统与情景一完全相同。资本产出比、资本劳动比、消费产出比以及上下游资本和劳动的比例分别为:

其中,Γ8= 与τC无关,所以资本产出比、劳动产出比以及资本劳动比均与τC无关,但受τu影响。与情景一不同之处在于Γ7的表达式中含有与τC有关的项,而Γ8只取决于系统参数和τu,原因在于,当政府根据收入决定支出时,税率的变化影响政府收入,从而影响政府支出占最终产出的比例。当λ=1时,Γ7与Γ8的表达式相同,此时资本产出比和劳动产出比不随τC改变。在情景二中,Γ8会随λ下降而上升,即政府增加上游支出比例会使Γ8上升,此时资本产出比和劳动产出比均上升,同时劳动和资本向上游厂商流动。消费产出比随τC下降而下降,该影响主要来自更低的税率下政府可以购买更多的最终产品。

与τC无关,所以资本产出比、劳动产出比以及资本劳动比均与τC无关,但受τu影响。与情景一不同之处在于Γ7的表达式中含有与τC有关的项,而Γ8只取决于系统参数和τu,原因在于,当政府根据收入决定支出时,税率的变化影响政府收入,从而影响政府支出占最终产出的比例。当λ=1时,Γ7与Γ8的表达式相同,此时资本产出比和劳动产出比不随τC改变。在情景二中,Γ8会随λ下降而上升,即政府增加上游支出比例会使Γ8上升,此时资本产出比和劳动产出比均上升,同时劳动和资本向上游厂商流动。消费产出比随τC下降而下降,该影响主要来自更低的税率下政府可以购买更多的最终产品。

最终产品及债务产出比的稳态表达式为:

τC变动对最终产品产出 和债务产出比

和债务产出比 的影响取决于

的影响取决于 的符号,在校准后的参数设定下,其符号为正。当τC下降时,

的符号,在校准后的参数设定下,其符号为正。当τC下降时, 上升,

上升, 下降。

下降。

比较两种情景,稳态时价格系统相同,在不同支出规则下,政府支出占产出比例有所差异,情景二假设这一比例固定,τC下降使资本存量、劳动水平、产出水平、中间产品以及上下游厂商的资本和劳动都同比例上升。而情景一的规则下,这一比例受到τC的影响,进而影响政府对中间产品购买的占比,使得上游厂商的资本和劳动占比有所改变。

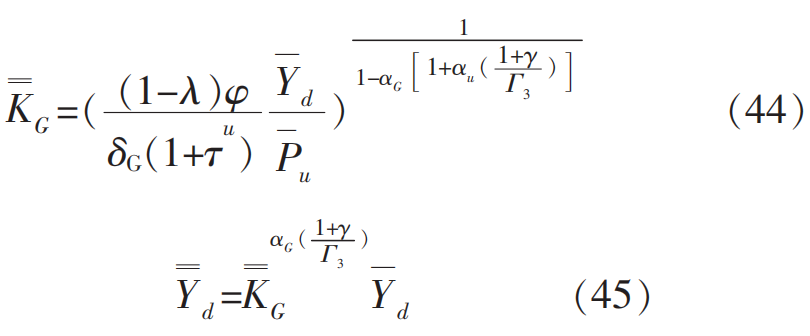

若政府购买进入生产函数(0<αG<1-α),稳态时仅与表达式与情景一有所差异:

与情景一相比,τC不影响政府支出占最终产品的比例,只通过 影响

影响 。

。

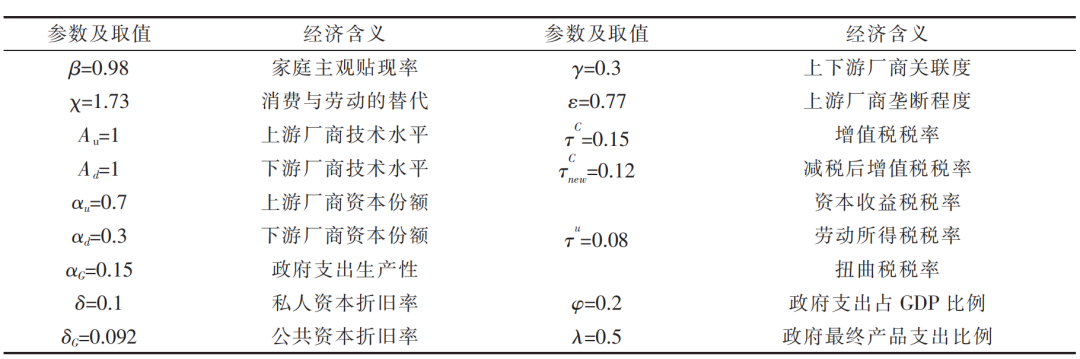

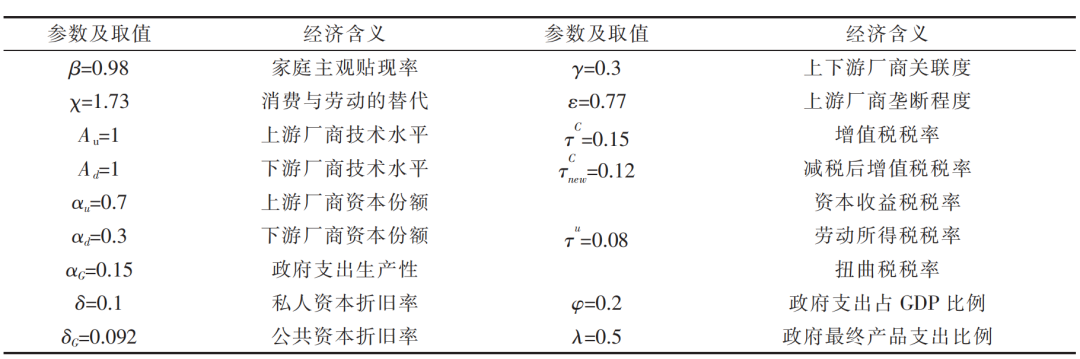

(一)参数校准

为分析不同情景下调降增值税税率对经济变量的短期与长期影响,需要确定模型中的相关参数。家庭部门的参数包括{β,χ}。β为主观贴现率,本文对其取值为0.98,与郭长林一致,对应2%的实际年利率。我们将校准为1.73,使得在情景一支出规则下减税前家庭劳动供给稳态值为0.33,稳健性模拟显示该参数取值变动不会对结论产生影响。

厂商生产技术的参数包括{A,αu,αd,αG,δ,δG,γ,ε},剔除增长趋势,将A标准化为1。αu,αd衡量上下游厂商的资本密集度。我国产业在上下游的分布特征为,上游主要是资本密集产业、下游主要是劳动密集产业,文献对这两个参数讨论不多,本文模型结构与郭长林相似,参照其设定取αu和αd的基准值分别为0.7和0.3。δ为私人资本折旧率,文献对其设定较为一致,本文采用文献中取值,令其等于0.1。αG表示公共资本生产性大小,郭长林令αG等于0.11,郭新强和胡永刚令αG等于0.3,但其模型为无上下游结构的单部门模型,经调整的取值约为0.2,本文取两篇文献均值,令αG等于0.15,稳健性模拟显示该参数的变动对减税效果大小有影响,但无方向性变化。δG表示公共资本折旧率,张军等根据使用寿命和各类资本品的比重,计算出折旧率为9.6%,金戈利用相似方法得到9.2%的估计值,两篇文献估计值接近,本文参照较近的文献令δG等于9.2%。γ刻画了上下游厂商的关联度,文献对其讨论较少,本文参考郭长林取γ的基准值为0.3。表示不同行业产品间的替代弹性,衡量上游企业的垄断程度,参照王君斌和王文甫的研究令ε等于0.77。

最后,财政政策的参数包括{τC,τK,τL,τu,φ,λ},根据已有文献的方法并结合实际数据对其进行校准。对于τC,2009年税基改革后τC对应实际数据中的增值税与营业税,2016年全面实施“营改增”后,有17%、13%、11%、6%四档税率,经过多次税率简并和调降,2019年4月后有13%、9%和6%三档税率。我们以2016年作为研究的初始稳态,根据国家统计局数据,以1994—2016年增值税及营业税收入之和与社会消费品零售总额之比的平均值校准τC,将τC初始值设定为15%。以2020—2023年增值税收入与社会消费品零售总额之比的平均值校准 ,将其设定为12%。τK和τL在本文中表示资本所得税和劳动收入所得税。吕冰洋和陈志刚估算中国资本收入税税率为29%,劳动收入税税率为9.6%。郭长林等的分析中将τK和τL均设定为20%。τK在实际数据中对应利息、股息、红利所得等,由于本文设定企业租用资本,所以实际数据中的企业所得税对应模型中的资本税。通过计算1994—2016年实际数据中企业所得税收入与国民经济核算中营业盈余比重的平均值将其基准值设定为15%。对于个人所得税τL,根据1994—2016年实际数据中个人所得税收入占劳动者报酬比重的平均值,将τL设定为8%。φ表示政府支出占GDP的比重,根据1994—2016政府公共财政支出占GDP比重的平均值将其设定为0.2,与裘翔和周强龙一致。对于政府对最终产品支出比例λ,现有文献对其鲜有讨论,本文根据历年中国基础设施建设投资额与一般公共预算及政府性基金支出总额之比将其基准值设定为0.5,并对其进行稳健性检验。τu刻画多档税率产生的扭曲税,本文采用刘柏惠等对多档税率造成全要素生产率损失的估算,利用第三部分产出稳态表达式对其进行校准,令其等于0.02。对于文献中讨论较少的参数及重要参数,通过逐次改变参数取值进行稳健性检验,数值模拟显示模型分析结果稳健。表1列出了主要参数校准值。

,将其设定为12%。τK和τL在本文中表示资本所得税和劳动收入所得税。吕冰洋和陈志刚估算中国资本收入税税率为29%,劳动收入税税率为9.6%。郭长林等的分析中将τK和τL均设定为20%。τK在实际数据中对应利息、股息、红利所得等,由于本文设定企业租用资本,所以实际数据中的企业所得税对应模型中的资本税。通过计算1994—2016年实际数据中企业所得税收入与国民经济核算中营业盈余比重的平均值将其基准值设定为15%。对于个人所得税τL,根据1994—2016年实际数据中个人所得税收入占劳动者报酬比重的平均值,将τL设定为8%。φ表示政府支出占GDP的比重,根据1994—2016政府公共财政支出占GDP比重的平均值将其设定为0.2,与裘翔和周强龙一致。对于政府对最终产品支出比例λ,现有文献对其鲜有讨论,本文根据历年中国基础设施建设投资额与一般公共预算及政府性基金支出总额之比将其基准值设定为0.5,并对其进行稳健性检验。τu刻画多档税率产生的扭曲税,本文采用刘柏惠等对多档税率造成全要素生产率损失的估算,利用第三部分产出稳态表达式对其进行校准,令其等于0.02。对于文献中讨论较少的参数及重要参数,通过逐次改变参数取值进行稳健性检验,数值模拟显示模型分析结果稳健。表1列出了主要参数校准值。

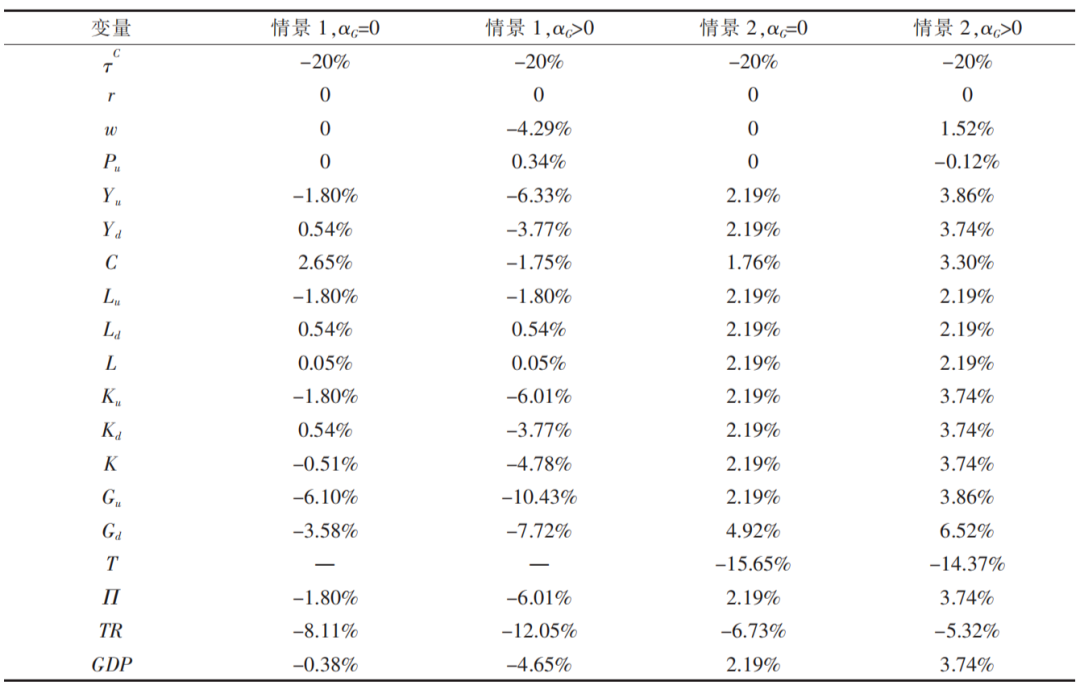

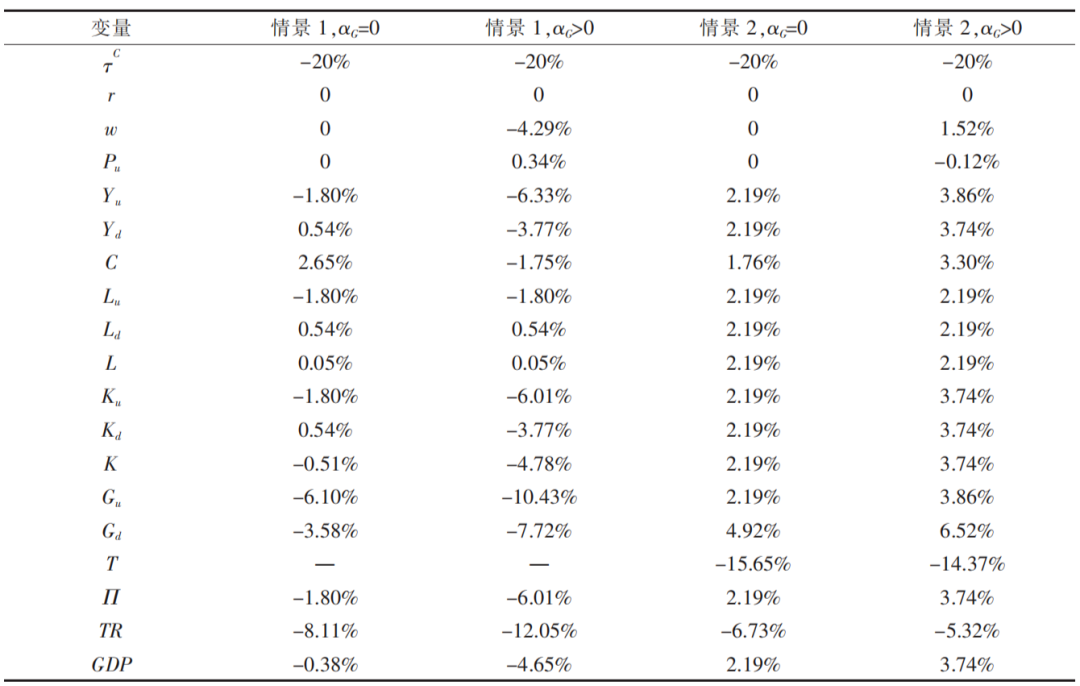

首先比较τC从15%降至12%后四种模型设定下的稳态变化。情景一:政府只有比例税收入,并将其全部用于支出;情景二:支出为上期产出的固定比例,并通过调节总额税Tt来实现预算平衡(稳态比较及转移动态假设政府债务为0,不影响分析结果)。每种情景下αG=0和αG>0分别表示政府支出是否具有生产性。通过数值模拟,新旧稳态变化如表2所示。

在情景一中,当前参数设定下,τC下降使Γ7下降,Γ6+Γ5Γ7也下降,即政府支出占产出比例下降。当αG=0时,政府支出下降使中间产品需求减少,上游厂商劳动和资本需求减少,使其向下游流动。劳动供给小幅上升,由于τC下降,消费增长了2.65%,最终产品也有小幅增长。中间产品产出减少使上游厂商利润同比例下降。(Tax Revenue)等于G+T-Π,衡量比例税收入水平,政府税收下降幅度达8.11%。由于政府在上游的支出并不作为中间产品用于生产,Yd+PuGu衡量了最终产出水平,即GDP下降0.38%;当αG>0时,政府生产性支出下降使KG大幅下降,工资水平随之下降。Pu的变动取决于(1-αu)(1+γ)/Γ3-1的符号,当前参数设定下其值为负,Pu小幅上升,但不足以抵消中间产品降幅,上游厂商利润大幅降低。政府税收收入下降12.05%,GDP下降4.65%。在情景二中,当αG=0时,价格系统不变,大部分变量同比例上升,消费上升比例低于产出。减税使政府比例税收入下降了6.73%,GDP增长2.19%;当αG=0>0时,KG的增长使工资水平上升,劳动供给和私人资本存量有较大幅度增长,上游产出增长略高于下游。Pu小幅下降,上游厂商利润随产出增加,由于Pu变化不大,利润增幅与产出接近。政府税收下降幅度为5.32%,GDP增长3.74%。T下降幅度较大,因为减税后政府维持同比例支出需要向家庭征收总额税。

(三)转移动态与传导机制

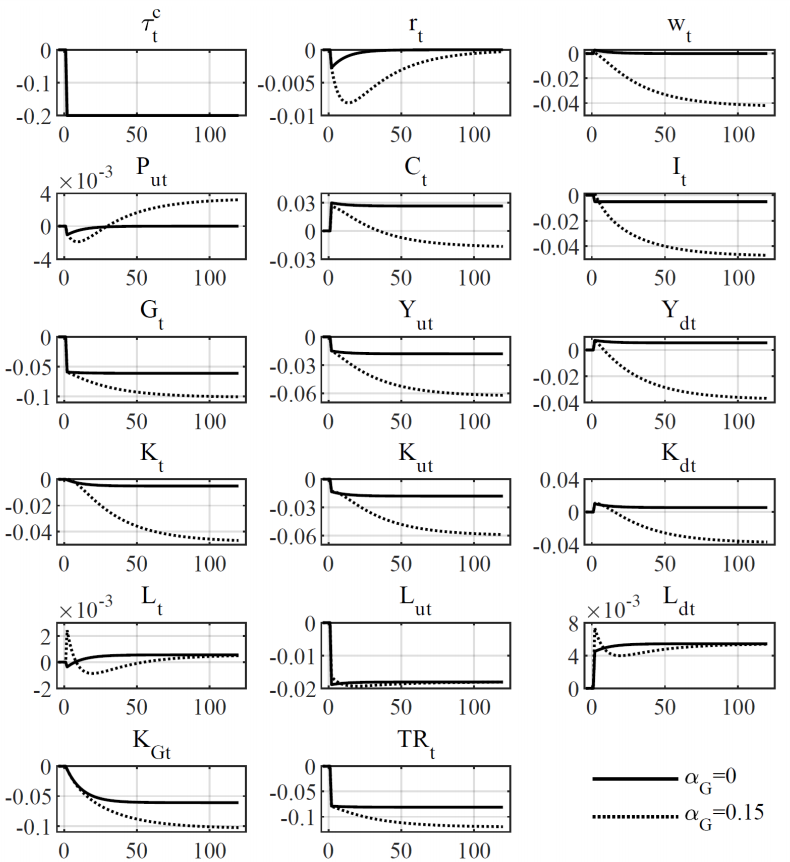

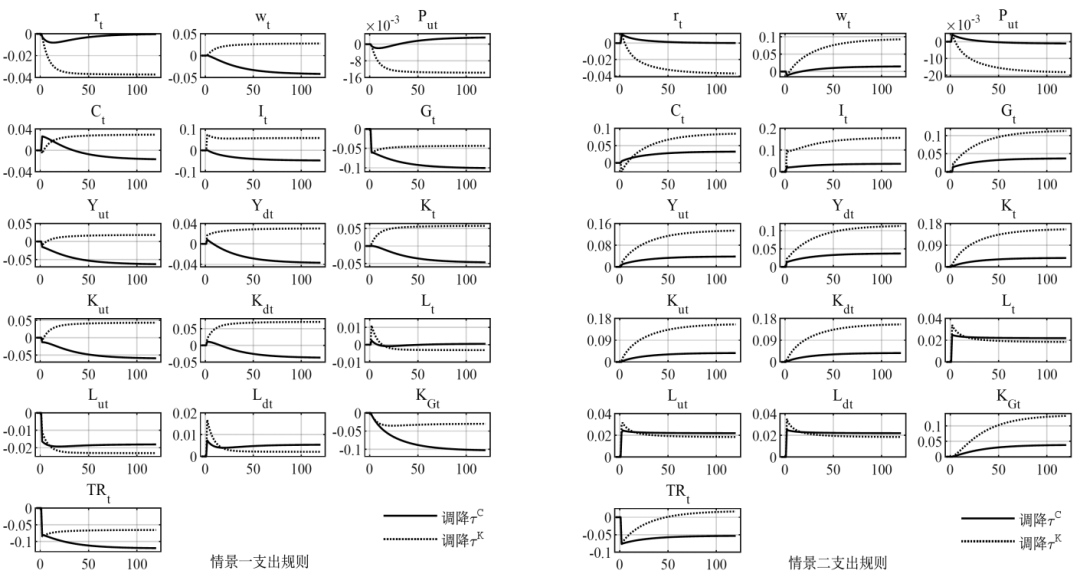

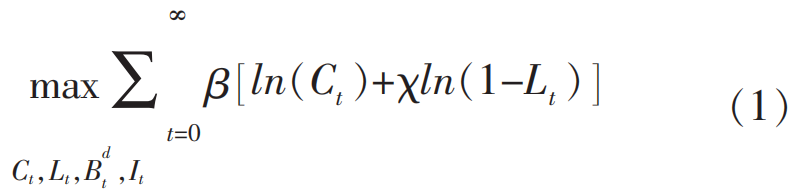

假设经济系统的初始状态为τC=0.15时的稳态,在0时刻,政府宣布τC永久性降至0.12。家庭根据这一信息以及当前禀赋进行决策,重新选择未来每一期的消费和投资。图3为情景一支出规则下公共资本生产性大小对转移动态的影响。

从该图看,公共资本生产性的设定对工资、中间产品价格、消费和最终产品产量产生了方向性影响,对其他变量的影响则因公共资本积累带来的反馈效应得到放大。首先,政府支出的下降在初始时刻产生的影响基本相同,但随着公共资本存量KG的下降,各个生产要素的边际产出随之下降,即利率、工资以及中间产品的价格都随之下降,中间产品和最终产品的产出也大幅下降。由于中间产品同时受到下游厂商和政府支出两方面的需求下降的影响,其下降幅度更大,中间产品相对价格的下降持续了更长的时间。由于家庭预期未来收入会大幅下降,同时减少了0时刻的消费和闲暇,提高了劳动供给。随着工资水平不断下降,劳动供给逐渐下降。最后,随着私人资本下降,利率水平逐渐回升,而中间产品的大幅下降也使得中间产品价格逐渐回升,直到利率回到初始水平达到新的稳态。情景二的支出规则下,各变量的变化并未由于公共资本的生产性改变方向,仅通过反馈效应得到放大,具体转移动态见第五部分。

图3 情景一支出规则下公共资本生产性大小对转移动态的影响

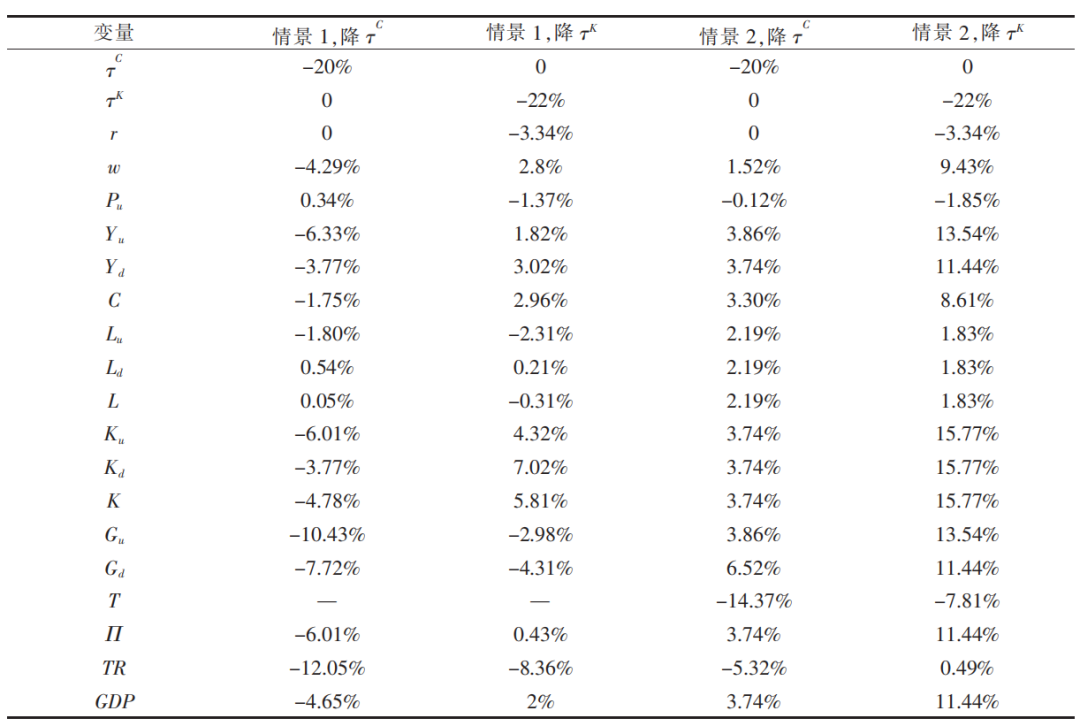

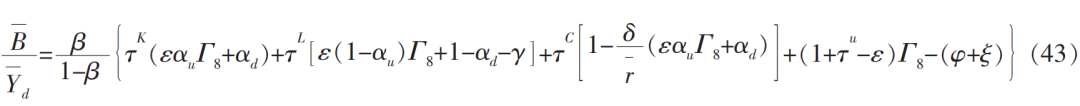

从数值模拟结果看,调降增值税税率对促进经济增长的效果有限,这一结果与实际情况较为一致。企业所得税作为中国第二大税种可以考虑替代性的减税方案。本节考察政府支出具有生产性的情况下,如果用调降资本税替代增值税,其效果将如何。根据稳态价格系统的表达式,调降增值税税率不影响稳态利率,对工资和中间产品相对价格的影响取决于公共资本变动。用调降资本税替代增值税将使稳态利率水平下降,工资水平上升,同时降低中间产品的相对价格,促进更多私人资本形成,改变下游厂商的要素投入结构。增值税税率在2017年首次简并,将13%和11%税率合并为11%,2018年将17%和11%两档税率下调1%,2019年将原适用16%税率调降为13%,原10%的税率降至9%。本文测算以税率普遍调降前的2017年税收收入结构为基准。结合模型计算出政府在初期达到相同减征税额需要将资本税税率由15%下调至11.7%,降幅为22%,表3列出两种减税方案的结果。

从表3看,两种方案效果差异明显。情景一下,一方面,由于家庭要求的投资回报率不变,τK下降使得稳态利率下降3.34%,促使家庭增加投资,私人资本上升5.81%。另一方面,政府收入减少8.36%,公共资本下降2.98%。私人资本的上升对劳动边际产出的影响占主导作用,所以新稳态工资上升了2.8%,中间产品的相对价格下降了1.37%。对于上游厂商,资本租金更便宜,厂商用资本替代劳动;对于下游厂商,资本租金和中间产品的价格均下降,但租金降幅更大,厂商用资本和中间产品替代劳动,资本增幅更大。家庭消费上升2.96%,劳动供给下降0.31%。新稳态下,政府税收收入下降8.38%,GDP上升2%。同调降τC相比,调降τK使稳态利率下降,促进私人资本形成,即使公共资本下降,稳态产出和消费依然有所上升。

情景二下,两种方案差异更大。由于利率下降后私人资本增加,政府支出不仅没有减少反而随产出增加,形成更多公共资本,提高了资本和劳动的边际产出,这种正反馈效应使减税效果十分显著,最终私人和公共资本分别上升15.77%和13.54%,工资水平提高9.43%,消费上升8.61%,劳动供给增加1.83%,GDP上升11.44%,政府税收收入由于产出大幅增加不仅没有下降,反而增加0.49%。 比较两种减税方案对稳态的影响看出,调降资本税税率对于促进经济增长优于调降增值税。下面通过两种方案的转移动态考察其短期影响。图4为两种情景支出规则下不同减税方案的转移动态。在情景一下,降低资本税初期,家庭得到的税后资本回报上升,家庭在当期减少消费和闲暇,增加投资,初期消费有小幅下降,劳动供给有约1%的上升,投资增幅较大。同降低增值税初期一样,劳动增加后初期资本存量并无变化,工资水平有所下降,利率水平上升。不同的是,调降增值税的情况下,家庭初期将收入用于消费而非投资,导致随后私人资本存量下降,进入产出下降—政府支出下降—公共资本下降—产出进一步下降的反馈传导机制。如果用调降资本税替代增值税,初期劳动供给和投资大幅增加,由于税后资本收益率始终高于家庭所接受的稳态收益,高投资得以维持,这使私人资本存量持续增长。虽然初期政府税收减少导致公共资本下降,但私人资本的增长完全抵消了其对产出的负面影响,产出在初期有了较大幅度跳升后依然维持增长,政府税收降幅也因此收窄。最终,利率下降至新稳态,工资水平上升。调降增值税使GDP增长率在初期下降0.13%,长期的稳态水平下降4.65%,而调降资本税则使GDP初期增长率和稳态产出在分别上升了0.6%和2%。两种减税方案在初期都使政府税收减少8.4%,在此之后前一方案使政府税收继续下降,最终降幅达12.05%,后一方案则使税收略有回升,最终降幅为8.36%。无论对产出的正面影响还是对税收的负面影响调降资本税都优于调降增值税。在情景二下,调降资本税的影响机制与情景一相同,但幅度更大,初期除税后收益率提高导致家庭减少消费、增加劳动和投资外,政府总额税融资产生的收入效应使这一变化得到加强,劳动供给增加幅度在初期达到情景一的3倍,消费下降幅度也更大。更多投资使私人资本存量快速增长,公共资本存量也随产出增加,各变量通过反馈机制进一步增长,最终随利率不断下降收敛至新稳态。降低增值税在初期使经济增长率提升1.32%,长期稳态GDP上升3.74%;而降低资本税税率在初期使经济增长率提升2.09%,长期稳态GDP上升11.44%。两种方案下政府比例税收入在初期均下降7.7%,但调降增值税使政府税收最终下降5.32%,调降资本税使政府税收增加0.49%。

本文构建了一个包含政府生产性支出的垂直结构模型,研究两种政府支出规则下调降增值税对经济增长和物价变动之间的内在联系。通过反事实分析,考察了在同等减征额度下调降资本税与调降增值税孰优孰劣。根据研究得出以下结论。第一,不同政府支出规则下减税效果存在明显差异。政府支出随收入减少的情景下,长期GDP水平下降,调降增值税未产生提振经济作用,政府税收收入大幅下降。长期看中间产品相对价格略微上升,转移动态中,中间产品相对价格先下降,之后上升至新稳态水平;政府支出占产出比重不变的情景下,长期GDP水平上升,调降增值税促进了经济增长,政府税收收入降幅相对较少。长期看中间产品相对价格略微下降,转移动态中先上升后下降。政府支出生产性放大了减税效果。第二,相同减征额度下,调降资本税对GDP增速影响优于调降增值税。在政府支出随收入减少的情景下,不同于调降增值税使长期GDP水平下降,调降资本税使其小幅上升,两种减税方案在初期都使税收收入下降,但调降增值税在政策实施后继续下降,而调降资本税使其降幅略微收窄;政府支出占产出比重不变的情景下,两种减税方案都使GDP水平有所提高,但调降资本税的提增幅度约为调降增值税的3倍,调降资本税扭转了初期税收收入下降的趋势,使其在新稳态略微上升。第一,进一步简化增值税税率结构。我国增值税税率当前仍有三档,多档税率会导致资源误置和生产效率损失,也不利于减税政策红利充分释放。可将税率进一步简并至两档,促进经济增长并实现增值税税收中性的优势。第二,寻找替代财源支持新基建投资。党的二十大报告提出“构建现代化基础设施体系”。2023年中央经济工作会议提出:“发挥好政府投资的带动放大效应,重点支持关键核心技术攻关、新型基础设施、节能减排降碳,培育发展新动能”。我国地方财政收入下降过快,支持新型基础设施建设,一方面是寻找替代财源,如适度扩大专项债发行规模,或推进消费税改革,增加地方财力,拓展地方税源等;另一方面是积极使用创新金融工具,如通过REITs、持有型不动产ABS等金融工具盘活存量资产,满足具有生产性的新型基础设施项目资金需求,催生新质生产力。第三,将减税重心从增值税转向企业所得税。通过有效降低企业税负水平促进企业投资和经济增长,如进一步加大研发费用加计扣除和固定资产加速折旧力度,鼓励企业的研发活动和固定资产更新改造。第四,调整央地财政事权和支出责任划分。我国地方政府在公共事务中承担的支出比重过高,转移支付带来道德风险和资金使用低效等问题。在新一轮财税体制改革中应综合考虑公共品的外部性、信息复杂性等因素和激励相容原则,对政府间权责进行合理划分。如适当加强中央事权、提高中央财政支出比例。

分别表示家庭在t期的消费、劳动供给、投资和持有一年期国债的数量,Tt为来自政府的转移支付,若为负则表示总额税(lump-sum tax)。τC、τL和τK分别表示消费型增值税、劳动所得税以及资本收入税的税率。wt、rt和Rt分别为实际工资、资本租金率和政府债券的毛利率(gross interest rate)。

分别表示家庭在t期的消费、劳动供给、投资和持有一年期国债的数量,Tt为来自政府的转移支付,若为负则表示总额税(lump-sum tax)。τC、τL和τK分别表示消费型增值税、劳动所得税以及资本收入税的税率。wt、rt和Rt分别为实际工资、资本租金率和政府债券的毛利率(gross interest rate)。 ,i∈(0,1)。每种产品由一个所有权归政府的厂商生产,使用相同的技术

,i∈(0,1)。每种产品由一个所有权归政府的厂商生产,使用相同的技术 ,向家庭雇佣劳动

,向家庭雇佣劳动 和资本

和资本 ,生产函数为Cobb-Dauglas型:

,生产函数为Cobb-Dauglas型:

。加总部门的优化问题为:

。加总部门的优化问题为:

,当前增值税多档税率下扭曲依然存在,τu衡量扭曲程度。

,当前增值税多档税率下扭曲依然存在,τu衡量扭曲程度。

。则中间产品价格和产出为:

。则中间产品价格和产出为:

![]() :

:

。稳态时,资本租金只取决于系统参数及资本税税率τK,τK越高租金越高。工资水平除了受τK影响外,还受到扭曲税税率τu和上游厂商垄断程度的影响,τu上升使稳态工资水平下降。ε越小,即垄断程度越高,工资水平越低。中间产品相对最终产品的价格Pu是中间产品厂商边际成本MC的加成,ε越小,加成比例越大。价格系统均不受τC影响。

。稳态时,资本租金只取决于系统参数及资本税税率τK,τK越高租金越高。工资水平除了受τK影响外,还受到扭曲税税率τu和上游厂商垄断程度的影响,τu上升使稳态工资水平下降。ε越小,即垄断程度越高,工资水平越低。中间产品相对最终产品的价格Pu是中间产品厂商边际成本MC的加成,ε越小,加成比例越大。价格系统均不受τC影响。

,Γ6=

,Γ6= ,Γ7=

,Γ7= 。可以看出,资本产出比和劳动产出比以及资本劳动比取决于系统参数以及税率τK和τC。当τC下降时,Γ5上升,Γ6下降,Γ7的方向不确定。此外,政府支出在上下游的比重对稳态各变量比率有较大影响。当λ=1时,政府支出全部用于最终产品消费,此时Γ7=γ/(1+τu),不再受影响,同时上下游资本和劳动之比都不受影响,但是消费产出比依然受到影响,一方面会影响政府支出占最终产品的比例,另一方面τC下降,同样的支出可以购买更多产品。当λ=0时,政府支出全部用于购买中间产品,数值模拟结果显示Γ7随τC下降而下降,即资本产出比下降,新稳态的单位资本产出和单位劳动产出都上升,资本和劳动均由上游厂商向下游厂商流动。

。可以看出,资本产出比和劳动产出比以及资本劳动比取决于系统参数以及税率τK和τC。当τC下降时,Γ5上升,Γ6下降,Γ7的方向不确定。此外,政府支出在上下游的比重对稳态各变量比率有较大影响。当λ=1时,政府支出全部用于最终产品消费,此时Γ7=γ/(1+τu),不再受影响,同时上下游资本和劳动之比都不受影响,但是消费产出比依然受到影响,一方面会影响政府支出占最终产品的比例,另一方面τC下降,同样的支出可以购买更多产品。当λ=0时,政府支出全部用于购买中间产品,数值模拟结果显示Γ7随τC下降而下降,即资本产出比下降,新稳态的单位资本产出和单位劳动产出都上升,资本和劳动均由上游厂商向下游厂商流动。

带来额外影响,一方面τC通过

带来额外影响,一方面τC通过 影响

影响 ,另一方面τC通过政府支出占比(Γ6+Γ5Γ7)影响

,另一方面τC通过政府支出占比(Γ6+Γ5Γ7)影响 。

。![]() 随

随 同向变动。受

同向变动。受 的影响,变动方向取决于(1-αu)(1+γ)/Γ3-1的符号。

的影响,变动方向取决于(1-αu)(1+γ)/Γ3-1的符号。 同时受到

同时受到 和

和 的影响。进一步讨论见数值模拟部分。

的影响。进一步讨论见数值模拟部分。

与τC无关,所以资本产出比、劳动产出比以及资本劳动比均与τC无关,但受τu影响。与情景一不同之处在于Γ7的表达式中含有与τC有关的项,而Γ8只取决于系统参数和τu,原因在于,当政府根据收入决定支出时,税率的变化影响政府收入,从而影响政府支出占最终产出的比例。当λ=1时,Γ7与Γ8的表达式相同,此时资本产出比和劳动产出比不随τC改变。在情景二中,Γ8会随λ下降而上升,即政府增加上游支出比例会使Γ8上升,此时资本产出比和劳动产出比均上升,同时劳动和资本向上游厂商流动。消费产出比随τC下降而下降,该影响主要来自更低的税率下政府可以购买更多的最终产品。

与τC无关,所以资本产出比、劳动产出比以及资本劳动比均与τC无关,但受τu影响。与情景一不同之处在于Γ7的表达式中含有与τC有关的项,而Γ8只取决于系统参数和τu,原因在于,当政府根据收入决定支出时,税率的变化影响政府收入,从而影响政府支出占最终产出的比例。当λ=1时,Γ7与Γ8的表达式相同,此时资本产出比和劳动产出比不随τC改变。在情景二中,Γ8会随λ下降而上升,即政府增加上游支出比例会使Γ8上升,此时资本产出比和劳动产出比均上升,同时劳动和资本向上游厂商流动。消费产出比随τC下降而下降,该影响主要来自更低的税率下政府可以购买更多的最终产品。

和债务产出比

和债务产出比 的影响取决于

的影响取决于 的符号,在校准后的参数设定下,其符号为正。当τC下降时,

的符号,在校准后的参数设定下,其符号为正。当τC下降时, 上升,

上升, 下降。

下降。

影响

影响 。

。 ,将其设定为12%。τK和τL在本文中表示资本所得税和劳动收入所得税。吕冰洋和陈志刚估算中国资本收入税税率为29%,劳动收入税税率为9.6%。郭长林等的分析中将τK和τL均设定为20%。τK在实际数据中对应利息、股息、红利所得等,由于本文设定企业租用资本,所以实际数据中的企业所得税对应模型中的资本税。通过计算1994—2016年实际数据中企业所得税收入与国民经济核算中营业盈余比重的平均值将其基准值设定为15%。对于个人所得税τL,根据1994—2016年实际数据中个人所得税收入占劳动者报酬比重的平均值,将τL设定为8%。φ表示政府支出占GDP的比重,根据1994—2016政府公共财政支出占GDP比重的平均值将其设定为0.2,与裘翔和周强龙一致。对于政府对最终产品支出比例λ,现有文献对其鲜有讨论,本文根据历年中国基础设施建设投资额与一般公共预算及政府性基金支出总额之比将其基准值设定为0.5,并对其进行稳健性检验。τu刻画多档税率产生的扭曲税,本文采用刘柏惠等对多档税率造成全要素生产率损失的估算,利用第三部分产出稳态表达式对其进行校准,令其等于0.02。对于文献中讨论较少的参数及重要参数,通过逐次改变参数取值进行稳健性检验,数值模拟显示模型分析结果稳健。表1列出了主要参数校准值。

,将其设定为12%。τK和τL在本文中表示资本所得税和劳动收入所得税。吕冰洋和陈志刚估算中国资本收入税税率为29%,劳动收入税税率为9.6%。郭长林等的分析中将τK和τL均设定为20%。τK在实际数据中对应利息、股息、红利所得等,由于本文设定企业租用资本,所以实际数据中的企业所得税对应模型中的资本税。通过计算1994—2016年实际数据中企业所得税收入与国民经济核算中营业盈余比重的平均值将其基准值设定为15%。对于个人所得税τL,根据1994—2016年实际数据中个人所得税收入占劳动者报酬比重的平均值,将τL设定为8%。φ表示政府支出占GDP的比重,根据1994—2016政府公共财政支出占GDP比重的平均值将其设定为0.2,与裘翔和周强龙一致。对于政府对最终产品支出比例λ,现有文献对其鲜有讨论,本文根据历年中国基础设施建设投资额与一般公共预算及政府性基金支出总额之比将其基准值设定为0.5,并对其进行稳健性检验。τu刻画多档税率产生的扭曲税,本文采用刘柏惠等对多档税率造成全要素生产率损失的估算,利用第三部分产出稳态表达式对其进行校准,令其等于0.02。对于文献中讨论较少的参数及重要参数,通过逐次改变参数取值进行稳健性检验,数值模拟显示模型分析结果稳健。表1列出了主要参数校准值。