摘要:全球价值链绿色化、低碳化发展趋势下,如何破局“中国制造”长期“嵌入”而非“主导”全球价值链中高端环节是我国贸易高质量发展面临的现实问题。文章以出口质量为切入点,基于WIOD发布的世界投入产出数据与中国制造业面板数据,借助多元协整分析、ECM模型及Granger因果检验方法,实证分析绿色研发对“中国制造”全球价值链跃迁的影响及作用机制。研究发现:绿色研发短期内不利于“中国制造”全球价值链跃迁,而在长期中绿色研发与“中国制造”全球价值链跃迁存在长期稳定的协整关系;出口产品质量是绿色研发促进“中国制造”全球价值链跃迁的重要传导机制,相比于低强度研发投入制造行业,绿色研发对高强度研发行业的全球价值链跃迁产生了更显著的促进作用;进一步借助非线性门槛协整模型发现,绿色研发与“中国制造”全球价值链跃迁呈U型关系,仅有绿色研发强度突破“门槛值”才有利于激发“中国制造”全球价值链跃迁,且在不同门槛区间内二者关系从“短期波动”向“长期均衡”调整的速度和方向存在显著差异。据此,应稳步提升绿色研发投入水平、完善相关研发政策并以“质量为先”为突破口实现“中国制造”全球价值链跃迁。

关键词:绿色研发;制造业全球价值链跃迁;出口产品质量;多元协整分析;Granger因果分析

中图分类号:F424 文献标识码:A

文章编号:1005-3492(2024)05-0035-15

入世以来中国制造业对外贸易得到迅猛发展,“中国制造”不仅占据全球价值链分工体系重要一环,更成为举世瞩目的“世界工厂”。然而,与贸易繁荣不相称的是,中国制造业在全球价值链中长期囿于“嵌入”状态而非处于“主导”地位,尤其是近年外贸环境复杂多变,中国制造业正处于“高端环节回流”与“低端环节分流”的双重挤压,这也导致其被动选择“以资源换发展”,尚未从根本上摆脱高能耗、高排污的发展方式。在此背景下,如何在“双碳目标”与双循环发展新格局下依靠高质量的出口产品打造贸易强国,已成为重塑中国外贸竞争新优势的迫切需要。事实上,党和政府一直都在致力于加快以对外贸易高质量发展为导向的“中国制造”全球价值链向中高端环节跃迁进程。2019年11月中共中央、国务院发布的《关于推进贸易高质量发展的指导意见》明确指出,通过“构建开放、协同、高效的技术研发平台”提高外贸创新能力与产品竞争力,进而助推“实现贸易高质量发展”。2021年3月十三届全国人大四次会议表决通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》进一步强调,以“绿色制造工程”为牵引,增强“制造业核心竞争力”,加快完善“绿色制造体系”,实现“中国产业分工和价值链地位明显提升”的战略目标。作为与环境保护、低碳减排以及绿色产品创新密切相关的绿色研发,能够直接影响一国制造业的绿色创新能力和国际低碳竞争力。那么,绿色研发是否驱动“中国制造”全球价值链跃迁?短期与长期影响效应是否存在差异?进一步地,具体作用机制是怎样的?这些问题的答案对于培育制造业外贸竞争新优势,推动我国由“贸易大国”向“贸易强国”转变具有重要的现实意义。

国内外学者就研发投入与制造业全球价值链地位关系的研究由来已久,早期学者们就研发政策、外贸出口结构、产业国际分工地位、国际贸易转型和发展案例以及实现贸易高质量发展的路径和机制进行了大量定性研究。近年来,随着绿色研发的研究持续深入,与本研究密切相关的定量研究也不断涌现,主要分为两大类:一类是对绿色研发提升产业全球价值链地位的效应测度和评估 ,另一类主要从隐含碳排放强度、对外贸易碳效率、低碳技术标准、绿色研发成果转化效率等视角分析绿色研发对制造业全球价值链地位的影响效应及路径机制。

诚然,绿色研发与制造业全球价值链地位的关系已得到学术界广泛研究,但尚未有研究以“出口质量”为切入点,深入分析绿色研发对制造业全球价值链跃迁的影响效应和作用机制。不同于反映出口产品科技含量差距的技术复杂度(Sophistication),产品出口“质量”更强调全球价值链“高端”与“低端”产品间的垂直差距。尤其是,大量学者依据新新贸易理论(New-New Trade Theory)研究发现,产品质量相对较高的企业呈现出更优的出口绩效,而提升企业出口产品质量已成为优化一国出口贸易结构的关键渠道。 因此,鉴于产品质量和产品技术复杂度之间存在本质区别,从“出口质量”视角考察绿色研发对“中国制造”全球价值链跃迁的影响,有利于更清晰地认识我国外贸出口结构“短板”。但现有的相关研究大多将绿色研发作为影响“中国制造”全球价值链地位的一项因素嵌入研究,或单纯从静态角度、制造业整体层面探讨二者关系,这不仅忽略了绿色研发政策实施效果的时间滞后性与制造行业间研发力度的差异性,更缺乏对绿色研发、出口质量与“中国制造”全球价值链跃迁三者间关系的深层次分析。

鉴于此,本文理论边际贡献为:(1)基于“出口质量”视角考察绿色研发对“中国制造”全球价值链跃迁的影响,有助于拓展与完善我国“外贸高质量发展”内涵;(2)从时间与行业双重维度深入考察绿色研发政策实施效果的差异性,有效验证绿色研发与“中国制造”全球价值链跃迁的因果关系;(3)借助非线性门槛协整模型,检验不同门槛区间内绿色研发与“中国制造”全球价值链跃迁二者关系从“短期波动”向“长期均衡”调整的速度和方向,旨在为推动“中国制造”迈向全球价值链中高端提供决策参考。

(一)绿色研发对“中国制造”全球价值链跃迁的影响

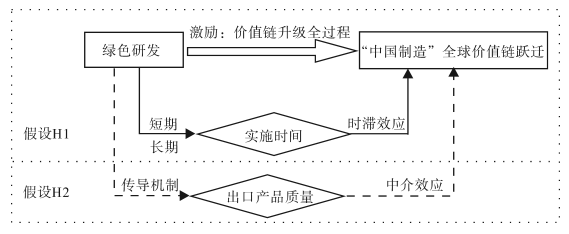

依据产业全球价值链升级理论,制造业核心升级路径依次包括工艺、产品、功能以及链条四个升级阶段。其中,技术进步驱动其工艺升级,产品科技含量提升支撑其产品升级,产品相关服务水平提高确保其功能升级,而这三个阶段的升级共同推动了该国制造业在全球价值链上分工地位与嵌入程度的提升。现实中,在中国制造业参与全球价值链分工与合作的过程中,绿色研发产生的激励效应已逐渐渗透至“中国制造”全球价值链升级跃迁的各个阶段(图1)。

首先,在工艺升级方面,绿色研发投入力度不断增强既能持续激发企业进行绿色技术创新,也有利于加快企业更新生产工艺以及淘汰落后产能,从而促使其主动采用低碳技术以获取全球价值链竞争新优势。同时,大量研究发现绿色研发能够有效缓解企业“规制遵循成本”,不仅为企业改良生产工艺和低碳创新提供技术支撑,也成为强化其出口技术复杂度的内生动力。其次,在产品升级方面,增加绿色研发投入既是提高出口产品低碳技术科技含量的关键渠道,也是拓展高附加值产品出口规模的重要手段。一方面,依据“出口学习效应”理论,在制造业参与全球价值链过程中,企业为了获得出口产品比较优势,往往选择加大研发投入力度。另一方面,目前“中国制造”在全球价值链高端环节竞争优势尚显薄弱,而增加绿色研发投入也成为我国制造业应对低碳技术壁垒、提升出口竞争力的重大战略决策。并且,范剑勇和冯猛、张皓和张梅青 等大量学者也指出,提高中国出口产品科技含量是助推中国制造业由“大”转“强”的关键,“高研发”引致的“科技赋能”将成为驱动“中国制造”抢占全球价值链高端环节的动力源泉。最后,在功能升级方面,绿色研发投入不仅能够为出口产品后续服务提供技术支撑,也极大促进为制造业提供中间产品与相关服务的生产性服务业快速发展,从而推动中国制造业在全球价值链功能上实现全面升级。

诚然,随着我国绿色研发投入力度不断增强,制造业清洁生产能力与创新效率得到大幅提升,极大加快了我国传统产业“提质增效”的发展进程。然而,一些学者指出通过绿色研发激励企业低碳技术创新,继而使其获得生产收益与产出升级需要一个相对较长的动态反馈过程。尤其是,已有学者基于价值链低端锁定效应、生产绩效挤出效应以及技术创新研发风险等观点,认为绿色研发在正向促进制造业全球价值链攀升的同时,也可能出于某些原因在研发投入初期对制造业国际竞争力提升产生抑制作用。但在长期中,绿色研发有利于降低企业对低碳工艺与设备投资的不确定性,增强企业以技术创新和产品升级向全球价值链中高端攀升意识,打破发达国家高端技术壁垒对“中国制造”的桎梏,为我国制造业“抢占”全球价值链高端环节注入新动力。由此,本文提出假设1。

H1:绿色研发能够促进“中国制造”全球价值链跃迁,但存在长期大于短期的时滞性效应

(二)基于出口产品质量的传导机制分析

在制造业全球价值链体系中,一国制造业在全球价值链的分工与地位很大程度上反映在其出口产品的“品质”上。近年来,中国制造业既需应对发达国家的“高端制造回流”冲击,也面临着发展中国家的“中低端制造分流”挤压。在此双重压力和全球经济低碳化趋势下,借助绿色研发提升中国制造业高科技产品“出口规模”,缩小与发达国家的绿色、低碳产品“出口鸿沟”,实现全面提升我国出口产品质量,已成为“中国制造”冲破贸易壁垒、抢占全球价值链高端环节的重要机制。

一方面,绿色研发有助于传统制造企业进行清洁生产和“绿色制造”,以高科技、低能耗、高附加值的“优质产品”,提升其在全球价值链中高端环节的“出口规模”,而这也恰恰是当今中国实现“绿色制造强国”的重要政策着力点之一。大量研究表明,一国高端产品的出口规模与其研发投入水平密切相关,若仅仅“重规模、轻质量”将不可避免地陷入全球价值链“低端锁定”的困境。不仅如此,较低的绿色研发投入还将使绝大多数企业被动选择“技术引进”而非“自主研发”,而若长期依赖于技术引进,将导致我国高科技产品质量一直落后于发达国家,极大遏制“中国制造”拓展外贸中高端市场。可见,在我国外贸实现高质量发展的攻坚阶段,政府加大对绿色工艺、低碳产品的研发支持力度,能够极大促进绿色技术在全产业链条的渗透与应用,使得我国制造业主动选择科技含量高、能耗低的绿色产品出口,以扩大“中国制造”在国际高端市场的影响力,而这也势必将改善中国制造业在全球价值链体系的分工地位。

另一方面,“中国制造”在参与全球价值链分工过程中,若通过加大绿色研发投入力度提高产业链各环节的低碳化水平,能够有效缩小与发达国家在绿色产品、低碳贸易技术标准等方面的“出口鸿沟”,从而更好地满足低碳经济趋势下国际市场对中国产品的需求。诚然,发达国家制造业长期“占据”产品研发、高技术复杂度中间品制造等高附加值环节,而生产物料供应、低技术复杂度中间品制造等则主要集中于发展中国家。然而,已有研究发现绿色研发产生的“创新补偿效应”将带动欠发达国家产业绿色升级,促使其从被动“满足国际技术标准”向主动“引领与创造国际市场需求”的高质量发展方向转变。加之,在国际贸易的大市场效应下,增加绿色研发产生的低碳技术“赶超效应”不仅助力“中国制造”突破发达国家对“环保产品出口”的长期垄断,更赋能我国新兴高端制造行业获得技术标准、产品质量等方面的先动优势,从而促进“中国制造”不断向全球价值链中高端攀升。由此,本文提出假设2。

H2:绿色研发能够通过提升出口产品质量以促进“中国制造”全球价值链跃迁

图1 绿色研发促进“中国制造”全球价值链跃迁理论框架

(一)计量模型构建

考虑到直接采用传统OLS回归进行计量分析无法有效避免估计参数结果失真而导致“伪回归”问题的产生,本文选择适用于识别多变量间因果关系的格兰杰因果分析法(Granger Cointegratance),检验绿色研发、出口产品质量与“中国制造”全球价值链跃迁三者之间的影响机制,实证研究的设计思路为:首先,对观测变量的面板数据进行平稳性检验,若变量原时间序列非平稳,则将原数据差分处理,使其成为满足协整关系检验的同阶单整平稳序列。继而,对同阶单整序列进行多元协整分析,判断绿色研发与“中国制造”全球价值链跃迁之间是否存在长期、稳定的均衡关系。其次,为了分析绿色研发影响制造业全球价值链跃迁从“短期波动”向“长期均衡”纠正过程中的动态性,利用误差修正模型进行影响效应的时滞性检验。最后,在验证绿色研发、出口产品质量与“中国制造”全球价值链跃迁存在多元协整相关性的基础上,利用Granger因果分析检验三者之间是否存在长期稳定的传导机制。

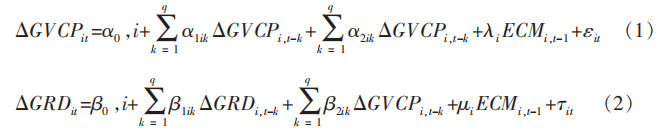

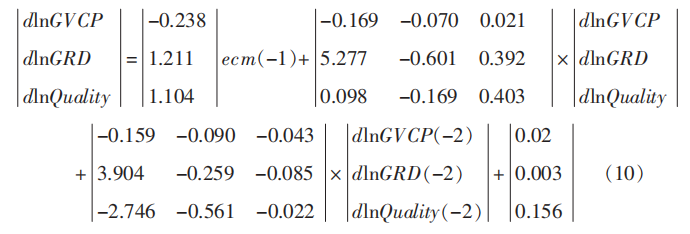

考察绿色研发对“中国制造”全球价值链跃迁的长期影响,以及二者关系由短期向长期修正的“方向”和“程度”,重点在于构建反映变量间短期与长期动态关系的误差修正模型(Error Correction Model,ECM)。具体地,通过误差修正模型将观测变量的关系分解为“短期动态”与“长期静态”关系之和,并建立变量由短期均衡向长期均衡纠正过程的修正机制。鉴于在误差修正模型中,修正项是当前非均衡误差对滞后期变量的修正,若修正项的估计系数显著,则说明当期非均衡误差对变量的发展存在预测,进而厘清变量之间是否存在长期“因果关系”。由此,本文构建绿色研发、出口产品质量与“中国制造”全球价值链跃迁的误差修正模型如下:

其中,GVCP代表“中国制造”全球价值链跃迁指数,GRD代表绿色研发水平,ECM代表误差修正项,ε和τ则代表扰动项;Δ符号代表模型一阶差分,q为模型最优滞后期数,λ、μ分别为等式(1)和(2)中误差修正项的估计系数符号,若估计系数显著为正,则表示解释变量为被解释变量的长期格兰杰原因,二者之间存在显著的“因果关系”。

(二)数据说明和指标选取

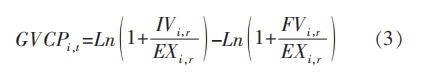

1.被解释变量——“中国制造”全球价值链跃迁指数(GVCP)。一国产品在国际市场上的竞争力与其制造业全球价值链地位密切相关,绝大多数处于全球价值链高端环节的制造业行业凭借其高科技含量、低能源消耗优势而专门从事附加值更高的经济活动。因此,本文利用全球价值链地位指数来衡量“中国制造”全球价值链跃迁情况。基于Wang等提出的双边贸易中附加值的分析方法,本文借鉴王岚的研究方法来测算中国制造业各行业的全球价值链跃迁指数。具体计算公式如下:

其中,EXi,r为i国r行业的出口额,IVi,r与FVi,r分别为i国r行业出口中的国内增值与国外增值;IVi,r/EXi,r与FVi,r/EXi,r分别为i国r行业前向参与后向参与度。GVCP表示i国r行业在全球价值链中的攀升情况,其指数值越大,则表明该行业在全球价值链上所处地位越高,反之亦然。

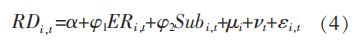

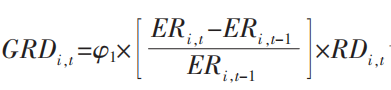

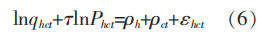

2.解释变量——绿色研发水平(GRD)。本文基于Hamamoto的研究,将绿色研发界定为由环境规制引致的研发投入。并且,借鉴殷宝庆等的方法,将绿色研发水平的测度分为三个步骤:(1)构建“环境规制—绿色研发”计量模型;(2)利用面板数据求解计量模型中核心变量的估计系数;(3)计算各行业绿色研发投入强度。由此,本文在步骤一中构建的计量模型为:

等式(4)中ER为环境规制指标,为避免单一指标主观性偏差,借鉴张峰和宋晓娜的研究方法,构建环境规制综合体系来衡量制造业各行业的环境规制强度。Sub为政府补贴指标,采用政府资金占R&D内部支出比重来衡量。那么,利用行业面板数据就能够估计步骤二中φ1与φ2的估计系数。最后,利用等式 计算出各行业绿色研发水平。

计算出各行业绿色研发水平。

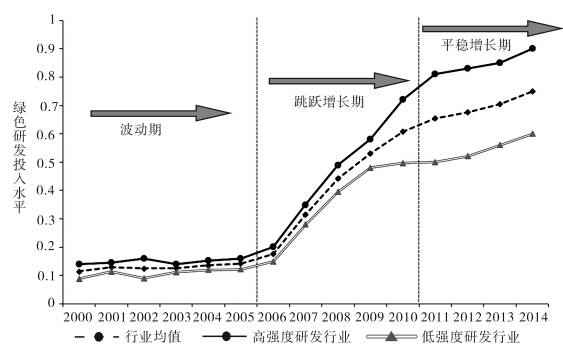

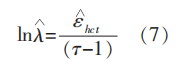

图2 2000—2014年中国制造业绿色研发投入

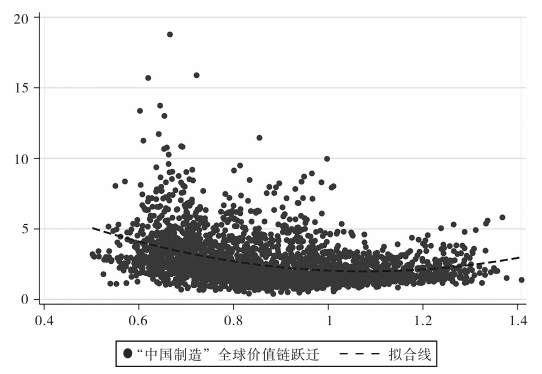

图2绘制了利用WIOD数据库测算的2000—2014年中国绿色研发投入变化趋势。其中,2000—2005年绿色研发投入水平处于“波动期”,总体绿色研发投入水平偏低;2006—2010年绿色研发进入了投入力度的大幅提升阶段,其“跳跃式增长”特征与2006年“十一五”规划首次将污染物排放总量纳入实现中国经济可持续发展约束性指标密切相关,这也意味着中国绿色研发投入成为促进产业绿色升级的重要驱动力;自2011年以来,绿色研发则进入投入力度增长的“平稳期”,依靠绿色研发投入突破制造业全球价值链“低端锁定”困境已成为中国外贸出口的重要战略部署。同时,根据图2还可以发现中国绿色研发投入水平存在显著的行业性差异,高强度研发行业的绿色研发投入水平明显高于低强度研发行业,尤其是近年来以国际贸易为主要着力点的全球产业绿色化、低碳化发展趋势,促使了处于全球价值链中高端的高强度研发行业与低强度行业的绿色研发投入水平差距进一步拉大。此外,为了初步考察绿色研发与“中国制造”全球价值链跃迁的关系,图3中绘制了二者散点图及非线性拟合趋势线,可以发现绿色研发与“中国制造”全球价值链跃迁存在“先抑后扬”的U型曲线关系,初步直观反映出绿色研发对“中国制造”全球价值链跃迁的影响存在绿色研发投入水平的“门槛转换”特征。

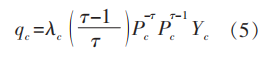

3.中介变量——出口产品质量(quality)。关于出口产品质量的表征,早期研究往往选择产出单位价值作为出口产品质量的代理指标,但该方法因忽略产品质量以外其他因素的影响,因而无法客观反映出口产品质量。近年来,国内学者们大多采用能够更为科学、全面估算行业出口产品质量的“质量—调整”价格法来测度中国出口产品质量。因此,本文参照刘钧霆的研究,沿袭采用“质量—调整”价格法估算中国制造业各行业的出口产品质量。该方法核心思想为,假设产品质量是除产品价格和消费者支出能力以外,唯一影响该产品市场需求的因素,由此具体测算步骤为:

其中,λ为出口产品质量,P为产品价格指数,Y为消费者总支出,q为产品的市场需求量。τ为产品质量弹性系数,下标c为产品出口目的国。对等式(5)进一步取自然对数,可得:

等式(6)中下标h和t分别为出口行业和出口时间。那么,若同时控制国家固定效应(ρh)与产品固定效应(ρct),可得“出口质量”估计方程如下:

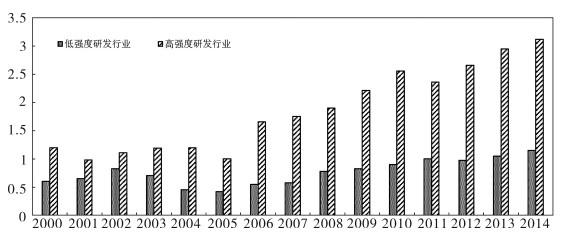

图4绘制了观测期内中国制造业“低强度研发行业”和“高强度研发行业”的出口产品质量测算结果。不难看出,我国高、低研发强度制造业的出口产品质量之间存在显著差距,尤其是2006年国务院颁布实施《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020)》,强调“以加大绿色研发投入提升清洁技术自主创新能力”,而对于医药制造、电子及通信设备制造等具有技术密集型属性的行业而言,绿色研发更容易激励产生“产品质量提升—国际竞争力增强—产品质量再提升”的循环累积效应。

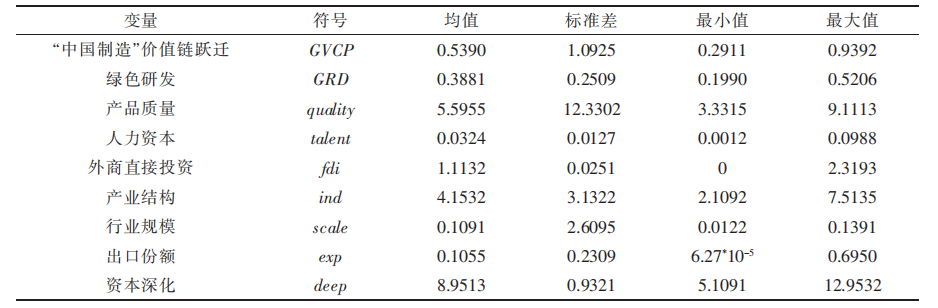

4.基于现有研究,本文控制变量集X包括:(1)人力资本(talent):用各制造行业研发人员数与该行业从业人员数之比来衡量;(2)外商直接投资(fdi):因统计年鉴尚未公布制造业分行业外商直接投资,因此采用各制造行业外商和港澳台商固定资产与工业总固定资产的比值来衡量;(3)产业结构(ind):用大中型制造业各行业总产值与工业总产值的比值来衡量;(4)行业规模(scale):用制造业各行业年末全部从业人员数来衡量;(5)出口份额(exp):用各行业出口总额来衡量;(6)资本深化(deep):鉴于数据的可获得性,本文借鉴李梦洁和杜威剑的方法,用各制造行业固定资产净值作为度量资本深化强度的指标(表1)。

本文中“中国制造”全球价值链跃迁指数测算原始数据来源于WIOD发布的世界投入产出数据库数据,其他相关变量数据来源于相关年份的《中国工业统计年鉴》《中国科技统计年鉴》等。另外,基于研究科学性原则,本文对所有货币量进行平减(以1999年为基期),并在无量纲调整后取自然对数。

表1 主要变量描述性统计

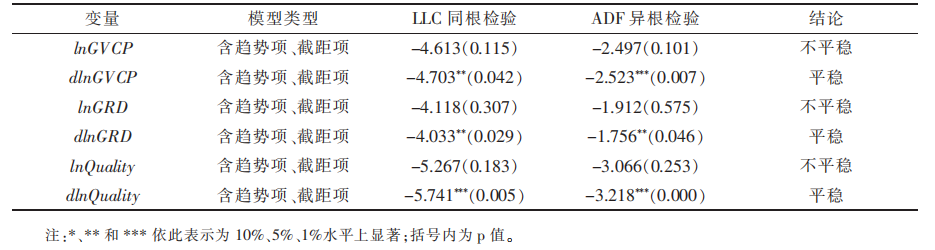

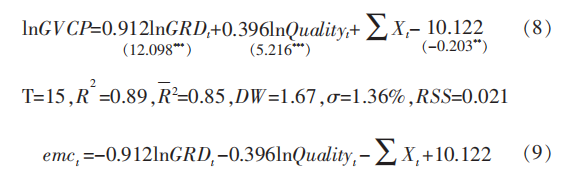

(一)平稳性与多元协整分析:变量关系稳定性检验

为了保证计量模型设置合理性,在协整分析前需要检验观测变量的平稳性,即对样本时间序列数据进行单位根检验。本文采用LLC同根检验和ADF-Fisher异根检验,对“中国制造”全球价值链跃迁(lnGVCP)、绿色研发(lnGRD)、出口质量(lnQuality)变量进行面板单位根检验。其中,表2分别给出了同根LLC与异根ADF的单位根检验结果,发现lnGVCP、lnGRD、lnQuality三个变量对应的LLC和ADF值均大于10%的显著性水平,无法拒绝时间序列存在单位根的原假设。进一步地,对变量进行一阶差分后,发现dlnGVCP、dlnGRD、dlnQuality至少在5%水平上通过显著性检验,即拒绝原假设表明存在一阶单整,可进行下一步协整关系检验。

表2 面板单位根检验结果

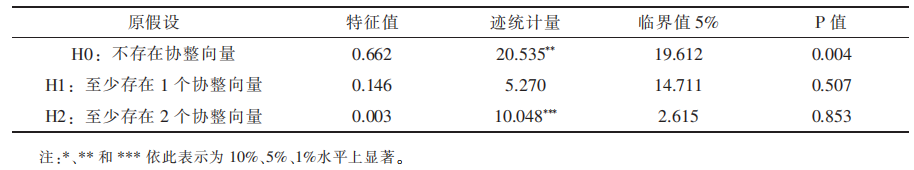

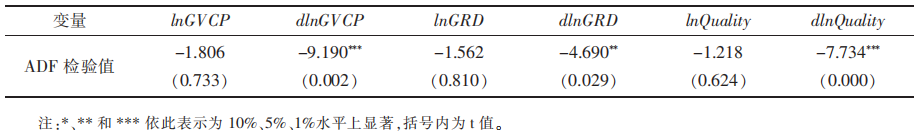

虽然“中国制造”全球价值链跃迁、绿色研发、出口质量变量的原时间序列非平稳,但均为一阶单整序列,这表明lnGVCP、lnGRD、lnQuality变量之间可能具有某种长期、稳定的均衡协整关系。鉴于此,采用Johansen和Juselius提出的适用于多变量协整关系分析的迹检验法(Trace Text)进行检验,并依据SIC准则,将协整关系检验VAR模型的滞后期数定为3。其中,表3中报告了协整关系检验结果,可以看出至少在5%显著水平上拒绝原假设H0,而接受备择假设H2,表明绿色研发、出口质量与“中国制造”全球价值链跃迁三者间存在长期协整关系。由此,通过进一步标准化回归系数,可得描述变量lnGVCP、lnGRD和lnQuality之间长期稳定关系的协整方程(8),以及长期趋势项ecm方程(9)。

表3 lnGVCP、lnGRD、lnQuality变量的协整关系检验

表4 lnGVCP、lnGRD、lnQuality变量残差项ADF检验

其中,ecm为反映长期协整趋势的残差项,对协整方程(8)的残差项进行ADF平稳性检验。根据表4给出的变量残差项ADF检验结果,发现dlnGRD的ADF值为-4.690且在5%水平上通过显著性检验,这表明协整方程(8)的回归结果是稳健的。由此,根据协整方程回归结果可知:长期中,绿色研发与“中国制造”全球价值链跃迁呈正相关,说明提升绿色研发水平已成为驱动“中国制造”全球价值链跃迁的重要渠道。而出口产品质量也与“中国制造”全球价值链跃迁正相关,表明出口产品的“品质”一直是影响我国制造业全球价值链地位的重要因素。

(二)误差修正模型:时滞效应检验

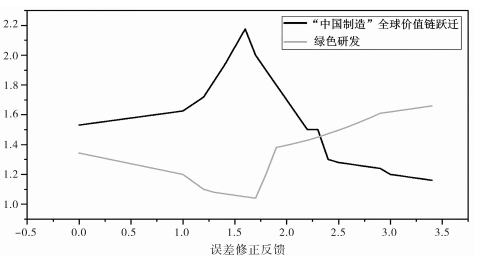

为了进一步考察绿色研发对“中国制造”全球价值链跃迁的激励效应是否存在时滞性,需要构建反映短期与长期动态关系的误差修正ECM模型。具体地,通过ECM模型将观测变量之间的关系分解为“短期”与“长期”之和,并建立变量“动态短期均衡”向“长期静态均衡”纠正过程中的修正机制。其中,由于无约束VAR模型一阶差分滞后期为VECM的滞后阶数,因此VECM的滞后期数设定为2。继而,根据滞后期数可以建立绿色研发、出口产品质量与制造业全球价值链攀升的VEC(2)模型。其中,有截距项、无趋势项形式的VEC(2)模型标准统计结果如下:

等式(10)中残差项ecm(-1)表示观测变量由“短期偏离”向“长期均衡”调整时的方向与速度,若其估计系数为负表示短期偏离状态将在长期中被纠正,反之亦然。由VEC模型估计结果不难看出,“中国制造”全球价值链跃迁变量的ecm项估计系数为-0.238,小于零。该结果表明,若短期内“中国制造”全球价值链攀升状态偏离长期均衡,滞后期将存在一个“拉回力”以抚平短期波动,进而实现长期中的均衡状态,这不仅验证假设1中绿色研发对“中国制造”全球价值链跃迁影响的时滞性特征,更说明绿色研发激励“中国制造”价值链攀升的过程中存在一个政策反应期。本文认为出现这一结果的主要原因为:一方面,绿色研发在短期内无法有效弥补企业因环境规制而遭受的“遵循成本”。加之,研发风险对制造业低碳技术创新产生的阻碍作用,导致在短期内绿色研发对制造业全球价值链攀升产生负向影响;另一方面,在长期中,伴随我国科技政策不断完善细化,绿色研发既能够降低企业低碳技术创新风险,也能加快新型产业与传统产业的互动融合,从而协同带动“中国制造”向全球价值链中高端环节跃迁。

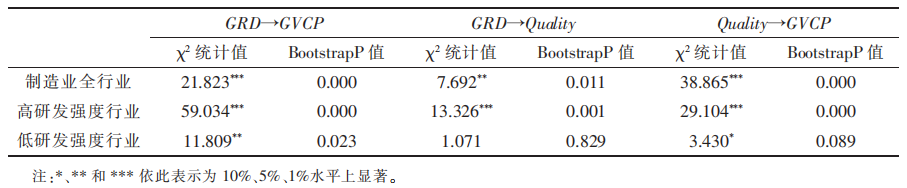

(三)Granger因果分析:影响机制检验

基于前文绿色研发、出口产品质量与“中国制造”全球价值链跃迁之间协整关系的检验结果,为了考察形成长期均衡关系的传导机制,需要进行三者之间的“格兰杰因果关系”检验。具体地,对已构建的绿色研发、出口产品质量与“中国制造”全球价值链跃迁VEC(2)模型进行弱外生性(Wald Test)检验,若Wald统计量在10%水平上显著,则拒绝变量之间存在Granger因果的原假设,反之则接受备择假设。

表5给出了VECM变量Granger因果检验的结果,发现存在绿色研发→出口产品质量→“中国制造”全球价值链跃迁的显著因果传递关系,说明在观测期内已显现出假设2提出的绿色研发能够通过提升出口产品质量,进而促进“中国制造”全球价值链跃迁的影响机制。同时,在全球倡导低碳经济、绿色发展背景下,不同的制造行业所面临的“成本—收益”函数不同,制造企业往往会依据自身利益最大化作出不同的绿色研发投入水平决策,并且前文图2也反映出我国制造业绿色研发投入强度存在明显的行业异质性。因此,为延续前文,进一步将全部制造行业内生分组为高强度研发行业与低强度研发行业,发现仅在高强度研发行业中绿色研发、出口产品质量与“中国制造”全球价值链跃迁呈现出显著的Granger因果关系,而在低强度研发行业中绿色研发并不是出口产品质量的Granger原因。该结果说明对于依赖资本和劳动投入的低研发强度行业而言,通过绿色研发提升其出口产品国际竞争力需要一个相对较长的周期,短期内加大绿色研发投入不仅无法有效提升出口质量,反而可能“挤出”企业生产性投资而阻碍其国际竞争力提升。

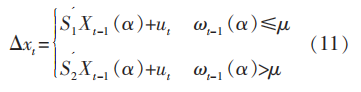

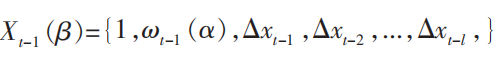

前文理论分析和散点拟合数据初步论证了绿色研发对“中国制造”全球价值链跃迁可能存在非线性影响,为了进一步检验二者间非线性关系是否取决于绿色研发水平,更为探究绿色研发促进“中国制造”全球价值链跃迁的最优强度区间,本文采用Seo和Shin提出的非线性面板门槛协整回归法(Threshold Cointegration)并利用R3.6.0语言程序进行门槛区间回归分析。依据理论分析,构建非线性面板门槛协整模型的核心思想为考察绿色研发水平的“门槛值”前后我国制造业全球价值链跃迁行为的变化轨迹。鉴于此,本文以前文构建的VEC模型的绿色研发误差修正项为门槛变量,构建非线性面板门槛协整模型:

其中, ,Xt为m维一阶单整序列,α为m×1维协整向量。ωt=α'Xt为VEC(0)的误差修正项,ut为误差项,S1和S2为门槛模型中两区制的系数矩阵,而μ为门槛参数。依据Hansen and Seo的研究,采用Sup LM检验考察绿色研发对“中国制造”全球价值链跃迁影响是否存在门槛效应,其检验的统计量可以描述为

,Xt为m维一阶单整序列,α为m×1维协整向量。ωt=α'Xt为VEC(0)的误差修正项,ut为误差项,S1和S2为门槛模型中两区制的系数矩阵,而μ为门槛参数。依据Hansen and Seo的研究,采用Sup LM检验考察绿色研发对“中国制造”全球价值链跃迁影响是否存在门槛效应,其检验的统计量可以描述为 为模型(1)中α的估计值,μ值的搜寻区间为[μL,μU],而μL、μU依此为ωt-1的φ和1-φ百分点。因此,非线性门槛协整模型的检验过程主要为:首先,沿袭已有研究将VEC模型滞后期数设定为4,并逐一对不同滞后期模型进行门槛协整检验;其次,基于门槛协整模型,采用Bootstrap LM方法进行门槛值估计;最后,应用极大似然估计法进行协整回归,并依据AIC与BIC原则识别最优面板门槛协整模型。

为模型(1)中α的估计值,μ值的搜寻区间为[μL,μU],而μL、μU依此为ωt-1的φ和1-φ百分点。因此,非线性门槛协整模型的检验过程主要为:首先,沿袭已有研究将VEC模型滞后期数设定为4,并逐一对不同滞后期模型进行门槛协整检验;其次,基于门槛协整模型,采用Bootstrap LM方法进行门槛值估计;最后,应用极大似然估计法进行协整回归,并依据AIC与BIC原则识别最优面板门槛协整模型。

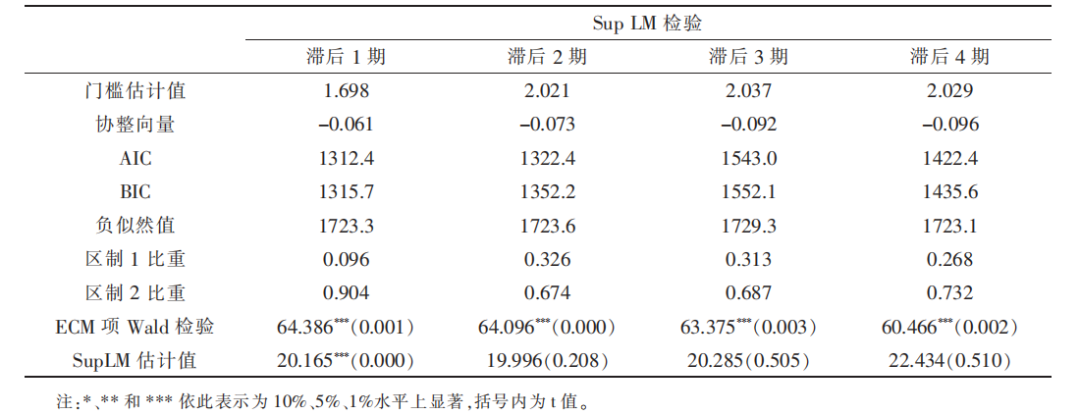

表6 非线性门槛协整回归结果

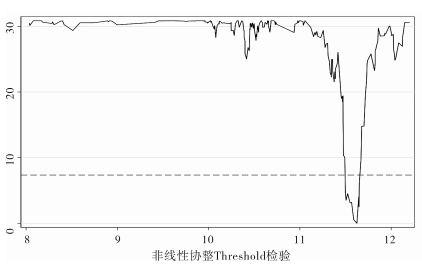

表6汇报了面板门槛协整检验结果,发现Sup LM的估计值为20.165,验证了“中国制造”向全球价值链中高端跃迁过程中存在绿色研发的门槛效应。并且,Bootstrap抽样取5000次的p值为0.001,即在1%水平上显著拒绝不存在门槛协整的原假设,且对应的AIC与BIC为滞后期中的最小值,因而滞后1期为最优面板门槛协整模型。那么,由表6中最优模型的回归结果可知,协整向量α=(1,-0.061),这既表明绿色研发与“中国制造”全球价值链跃迁之间存在稳定的协整关系,也进一步佐证了前文估计结果的稳健性。同时,绿色研发门槛值为1.698,意味着绿色研发对“中国制造”全球价值链跃迁的影响在协整残差1.698位置发生门槛转换。根据图5绘制的非线性门槛协整检验图,发现二者间存在U型曲线非线性关系,“门槛值”将整个协整系统划分成两个区间:当GRD≤1.698时,绿色研发的估计系数为-0.110,在5%水平上通过显著性检验,这说明过低的绿色研发投入强度不仅不能有效激励“中国制造”全球价值链跃迁,反而产生了阻碍作用。纺织品、木材加工等劳动密集型制造行业主要位于该区间内,反映出中国以材料加工为主的制造行业绿色研发投入强度较低,不仅对产业绿色转型的支撑不足,还可能引发创新风险挤出生产性投资。当绿色研发强度进一步提高至GRD>1.698区间时,绿色研发对“中国制造”全球价值链跃迁呈现出显著的促进作用。在本文研究样本中,化工产品、交通设备、计算机、电子和光学设备制造行业等均位于此观测区间内,表明随着绿色研发投入力度的提高,技术密集型制造行业能够利用绿色研发产生的激励效应向更具产业附加值的方向发展,进而为中国制造业向全球价值链中高端攀升创造有利条件。

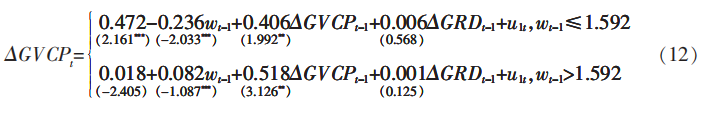

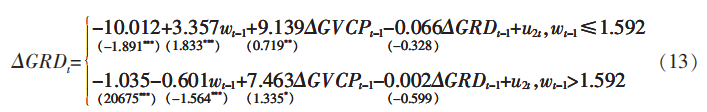

另外,为了更深入地考察不同门槛区间绿色研发和中国制造业全球价值链跃迁从“短期波动”向“长期均衡”调整的速度和方向,依据最优模型分别得到反映绿色研发影响“中国制造”全球价值链跃迁的各区间门槛误差修正模型(12)和(13),并在图6中绘制误差修正项收敛函数,(其中,修正模型括号内为t值,*、**和***依此表示为10%、5%、1%水平上显著)。根据图6不难发现,在由短期向长期均衡纠正的过程中,误差修正的方向与速度在两门槛区间内存在收敛性差异。在收敛方向方面,在门槛值左侧区间,即当w<1.592时,绿色研发(GRD)向下调整,“中国制造”全球价值链跃迁(GVCP)向上调整;而在门槛值右侧区间,即当w>1.592时,GRD向上调整,GVCP向下调整。在收敛速度方面,方程(12)中误差修正项在两门槛区间的估计系数分别为-0.236和0.406,而在方程(13)中误差修正项在两门槛区间的估计系数分别为3.357和9.139,反映出收敛速度绿色研发明显快于“中国制造”全球价值链跃迁,该结果也可从图6中两方程函数的斜率得到印证,说明在短期非均衡状态下我国制造业与发达国家在全球价值链地位上的差距会使其偏离长期均衡的程度更大,而绿色研发水平的提升将促进协整系统在长期中趋于均衡。然而,需要指出的是,方程(12)和(13)的误差修正项结果还表明,在短期内绿色研发对“中国制造”全球价值链跃迁的影响较小,制造业全球价值链跃迁主要受其自身“惯性”的影响,这在一定程度上说明,我国的绿色研发政策还有待改进,绿色研发、出口产品质量和“中国制造”全球价值链跃迁三者间的传导机制仍需进一步深化。特别是,根据发达国家发展经验,高水平的绿色研发强度有助于配合政府补贴、环境规制等政策加快传统制造业实现绿色转型升级,而在我国制造业由“大”转“强”进程中,加大绿色研发的投入力度已成为推动中国新旧动能平稳转换、实现“中国制造”全球价值链跃迁的重要举措。

图5 绿色研发影响“中国制造”全球价值链跃迁的非线性门槛协整检验图

图6 绿色研发和“中国制造”全球价值链跃迁对误差修正项的反应函数图

考虑到全球价值链低碳化背景下中国制造业长期囿于“嵌入”状态,尚未依靠技术与产品创新实现“主导”全球价值链高端环节。本文尝试从出口质量视角探索绿色研发对“中国制造”全球价值链跃迁的影响,利用WIOD最新发布的世界投入产出数据库相关数据及中国制造业行业面板数据,采用多元协整分析、ECM模型及Granger因果检验进行理论与实证研究,得出主要结论为:(1)绿色研发与“中国制造”全球价值链跃迁存在长期稳定的协整关系,研发水平的提升对“中国制造”全球价值链跃迁生产积极影响。但二者间的影响效应具有时滞性特征,短期内绿色研发可能导致的研发风险不利于“中国制造”全球价值链跃迁,长期中则会产生显著的激励作用;(2)出口产品质量是绿色研发促进“中国制造”全球价值链跃迁的重要传导机制,相比于低强度研发投入制造行业,绿色研发对高强度研发行业的全球价值链攀升产生了更显著的促进作用。(3)通过非线性门槛协整分析发现,绿色研发与“中国制造”全球价值链跃迁呈U型关系,仅有绿色研发强度突破某一特定“门槛”才有利于激发“中国制造”全球价值链跃迁。并且,在不同门槛区间内二者关系从“短期波动”向“长期均衡”调整的速度和方向存在显著差异,绿色研发通过提升出口质量产生的“中国制造”全球价值链跃迁激励效应仍然不足。

本文研究结论对于加快产业绿色升级、推动“中国制造”全球价值链跃迁的现实启示有以下三点。

(1)稳步提高绿色研发投入水平,充分发挥其对“中国制造”全球价值链跃迁的激励作用。较高水平的绿色研发投入能够激发制造企业主动采用清洁生产工艺与进行技术创新,有利于企业获得平稳、可持续的比较优势,从而摆脱长期处于全球价值链“低端锁定”的困境。并且,在长期中,经过优化升级的生产工艺和清洁生产技术能够部分甚至全部抵消因企业因环境规制而产生的“遵循成本”,最终实现制造业绿色转型升级。值得注意的是,有效的“中国制造”全球价值链攀升政策是约束与激励的高度统一,在实施研发激励政策的同时,也应兼顾合理的环境规制政策,才能彻底实现中国制造业从传统末端治理向低碳环保的高附加值生产方式转变。

(2)制定实施有针对性的绿色研发政策,缩小制造行业间“绿色鸿沟”。本文发现相比于低强度研发投入制造行业,绿色研发对高强度研发行业全球价值链跃迁的激励作用更显著,反映出当前与绿色研发“适配性”较强的是高强度研发制造行业。因此,对以知识与技术密集型为主的高强度研发制造行业,因其自身具有污染排放低、科技含量高等特征,应保持合理的绿色研发与补贴强度,发挥其对产业绿色升级的带动作用;而对于以劳动密集型为主的低研发强度制造行业,因其污染排放高、科技含量低等特征,绿色研发弹性系数较高,可以通过加大行业绿色研发投入力度促进其低碳创新,缩小与高研发强度制造行业间的技术差距,从而加快“中国制造”全球价值链跃迁进程。

(3)把“质量为先”作为中国外贸高质量发展突破口,推动我国从贸易“大国”向“强国”转变。一方面,应统筹高质量出口产品对中国传统制造产业转型升级的带动作用,通过改变现有传统制造业低科技含量、高能源消耗的发展模式实现全球价值链跃迁,促进以高质量发展为导向的制造业外贸发展新旧动能平稳转换;另一方面,加大重污染行业绿色研发投入力度,引导企业进行工艺改进与产品创新,利用不断提升的出口质量倒逼污染大、耗能高的“低质低价”产品逐渐退出,优化外贸出口结构,以产品质量为突破口打破我国制造业面临的“高端回流、低端分流”的双重挤压,加快推动“中国制造”实现全球价值链跃迁。