摘要:南宋最后百年用于举业的文章选本编纂史表明,策论写作具有相当的重要性。策论类文章选本鲜明的学术特色,呈现出思想传统在科举场域下的发展脉络,即“永嘉”与道学的分歧对抗到“永嘉”融入道学的过程。道学在科举场域的权威地位,融入了以朱熹为代表的道学家对之前占据科举场域的永嘉学术的批评、朝廷和考官的态度变化以及书商、考生等多种社会角色的正面回应。科举场域对拓展后的道学思想产生了负面影响。

关键词:南宋;科举;文章选本;“永嘉”;道学;思想传统

中图分类号:I207.62 文献标识码:A

文章编号:1005-3492(2024)05-0024-11

就南宋科举与学术思想之关系而言,学界较为关注理学介入科举的过程。事实上,科举是创立、传播和改变学术思想的重要场所。在南宋后期,永嘉学者对朱熹道学的态度是一个有争议的话题。田浩认为陈傅良、叶适及其他永嘉学者都是道学团体中的成员。其他学者则认为陈傅良、叶适等永嘉学者的学术方法跟道学的核心主张有本质差异,不可能成为道学的一员。本文以南宋最后百年的策论类文章选本为考察对象,试图呈现“永嘉”与道学这两种思想传统在科举场域下的发展脉络——“永嘉”与道学从分歧对抗到“永嘉”融入道学的过程——及其原因,并在此基础上呈现科举场域对拓展后的道学思想的负面影响。

在宋代科举场域中,策论写作往往用来定名次而非定去留。如北宋蔡襄《论改科场条制疏》云:“进士虽通试诗赋策论,其实去留专在诗赋。”这种情况在南宋也没有得到根本改变。如嘉定四年(1211)礼部上言引国子祭酒兼权刑部侍郎刘爚言,谓考试“虽兼策论,而去留之际,必本经义、诗赋”。然而,要以此低估策论在宋代科举考试中的重要性似乎仍有所保留。众所周知,策论几乎是宋代科举考试的必考科目,不仅进士科各级考试都有策论写作,制科也要先进策论五十篇。南渡后无论诗赋科还是经义科,第二场论一首,第三场策三道,成为通例。不仅如此,据12世纪吴琮云:“省闱中多在后两场(即论、策)取人,谚云:三平不如一冠。若三场平平,未必得;若论、策中得一场冠,万无一失。至如方州试(按:指州郡解试),固以第一场(即诗赋)为主,至于定去留时,亦多以后两场参考。盖有第一场文字不相上下,则于此辨优劣也。”

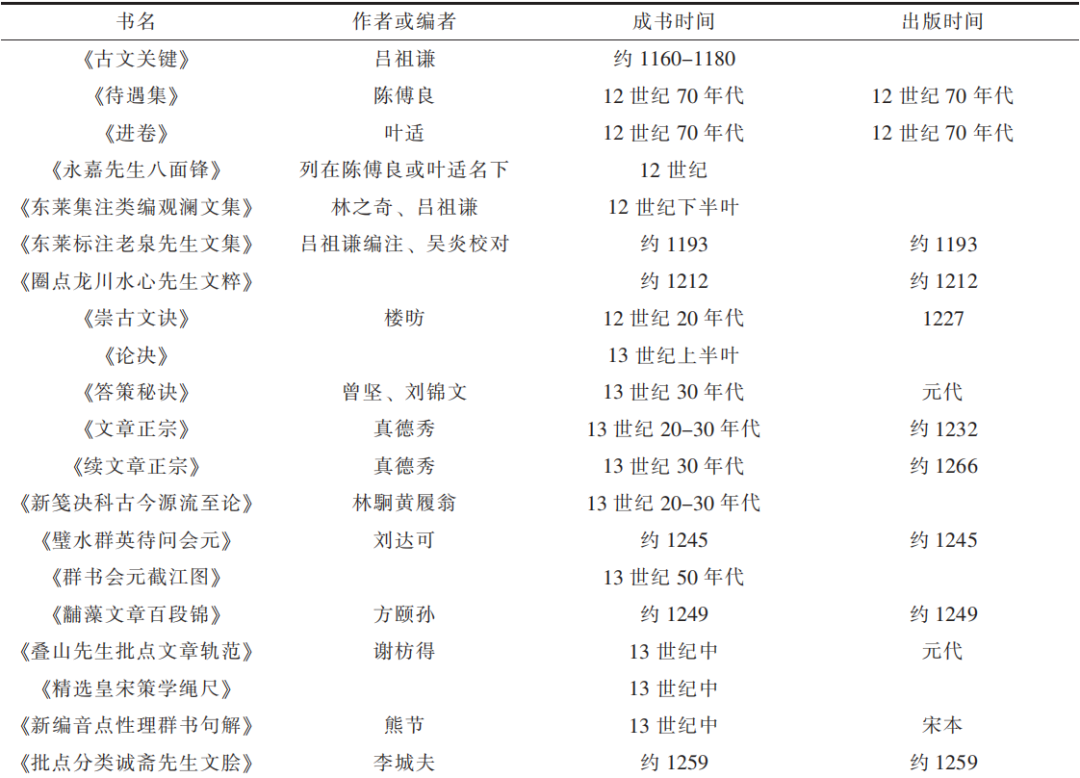

虽在州郡等底层科举考试中,仅当第一场答卷无法让考官作出决定时,策论才会被考虑。然省试成绩主要由后两场策论决定,殿试则更重视策论写作。1070年殿试的重心由诗赋转向策论,从此殿试不再把诗赋写作看作举业的关键因素,这多少也反映了当时士人对诗歌在科举考试中功能与地位的普遍怀疑。另外,宋人文集中普遍都收集策论而非诗赋的做法似乎也说明宋代文人认为策论具有相当的重要性。在南宋最后一百年里,众多策论类文章选本的编纂也清晰地反映了这一点(见表1)。

这些数量众多的文章选本虽有时文与古文之别,然归旨则一,基本上都是指导策论时文写作的科举用书。虽说诗赋类的文章选本在南宋也不少见,如《押韵》《歌诗押韵》《诗律武库》《诚斋四六发遣膏馥》《圣宋名贤四六丛珠》《事类赋》《春秋经传类对赋》《典丽赋集》《天圣赋苑》《典丽赋》《后典丽赋》《指南赋笺》《声律关键》《词学指南》等,然策论类文章选本覆盖面更广,影响力更深。尤其是,策论类选本更能代表士人的思想传统,并较为清晰地揭示了南宋最后百年里思想传统在科举场域下从“永嘉”到道学的变迁过程。

策论类文章选本具有鲜明的学术特色,呈现出南宋最后百年思想传统在科举场域下的演进与变迁,即“永嘉”与道学从分歧对抗到“永嘉”融入道学的过程。这个过程大体可分三个阶段。

(一)12世纪中后期文章选本的“永嘉”传统

12世纪中后期的科举场域是永嘉学者的天下。由永嘉学者陈傅良、叶适等人编纂的几部策文选本如《待遇集》《进卷》最为流行,考生争相学习。吏部尚书叶翥在庆元二年(1196)的一份奏章云:“有叶适《进卷》、陈傅良《待遇集》,士人传诵其文。每用辄效。”这两部选本皆成于12世纪70年代,尔后二十年间陈傅良和叶适的教学活动体现了永嘉之学的吸引力。在这两部作品中,二人表达了他们对中央政府和精英文化方面所有事务的看法。如叶适《进卷》包括五十篇文章,主题涵盖了国家政体、政府事务和士人学问等内容。陈傅良《待遇集》虽已不存于世,但他给学生出的策题表明这部选本也提倡制度和行政改革。如陈傅良关于水军的讨论,颇能代表永嘉学者关于制度改革的想法。

方今江海要击,其备严矣。……渔贾无拟发之常;州县有乏兴之遽。一时趣督,往往条理未彰。或被其患。伊欲鄂渚之戍施之沿江,自荆达扬,许浦之戍推之沿海,自吴达闽。联次比伍。辑以军政,使之大小相维,远近相及。而稽之周汉,参之楚越,按之梁唐之间,靡有成宪。且夫治船置卒,多縻官钱,胡能赡之?一切科民则有不忍。……毋徒曰道德藩篱,将安用此?

陈傅良要考生思考与宋室中兴有关的政策问题,要求他们借助历史事例来加以解决。同时,也警告他们不要把道学的道德哲学讨论带入制度和行政改革中。

编纂于12世纪的《永嘉先生八面锋》(以下简称《八面锋》)同样体现了“永嘉”的事功倾向。是书按标题排序,每条标题提醒学生其下各文章的要点,俨然就是策文写作的行政策略宝库。主副标题的组织结构显示出是书的备考用途,主标题或行政原则下常常会有一系列副标题,这些副标题表明这条行政原则可以具体应用的领域。

兴大利者,不计小害。

冗官 冗兵 郊赏 入粟 习射 用兵 水利 民兵

在此例中,编者建议在回答“冗官”“冗兵”等题目时,可以引入“兴大利者,不计小害”这一原则。显然,《八面锋》给学生提供了一套行政管理的普遍原则,训练他们在政府事务方面应用这些原则的能力,其所体现的政治与思想观点与《进卷》和《待遇集》一样都代表了“永嘉”的学术风格和思想传统。

除了行政决策和制度史,“永嘉”的举业课程还重视古文写作。12世纪,古文写作成为举业教学的一个独立领域。永嘉学者重视议论文写作,通过对古文风格的议论范文进行结构和风格分析,教导学生如何表达关于社会、政治和文化议题的看法。吕祖谦以在科举场域中的名望编选古文选本成为在写作课程中强调议论文的先例。《古文关键》《东莱标注老泉先生文集》特别重视收录议论文。吕祖谦还开创了一种新的评点方法和文本批评方法来分析文章结构及章法技巧。这些技术意图引导了学生的阅读和写作行为。

12世纪后期编纂的文章选本具有鲜明的“永嘉”特色,强调历史研究、政府决策和文章写作等能力,体现出举业课程的事功倾向。

(二)13世纪40年代前的文章选本中“永嘉”传统与道学思想的相容

如果说12世纪后期策论类文章选本中道学的声音几近缺席,那么,自13世纪起的文章选本浮现出了道学逐渐清晰的身影。以朱熹为代表的道学家得到朝廷认可之时,举业教师和书商作出了正面积极的回应,他们编纂的文章选本兼容了道学和“永嘉”这两种思想传统的教学方法与模式。

这一时期,“永嘉”传统依然备受欢迎。“永嘉”学术的思想遗产依然塑造了这一时期文章选本的组织结构和表达方式,此以林炯、黄履翁编纂于13世纪20—30年代的《至论》最为典型。《至论》共四集(前集、后集、续集、别集),每集十卷。在内容上,前集分为卫兵、南军等51类;后集分为道学、格物之学等66类;续集分为太极图、西铭等77类;别集分为治鉴《纲目》、周子《通书》等50类。《至论》的主题结构和吕祖谦《历代制度详说》类似。前集涉及金融财政事务、官僚体系和教育机构等领域,没有给道学题目相应的位置,而始终倾注于对制度史和行政研究的关注,展现出了“永嘉”学术在科举场域的巨大影响力。在后集、续集及黄履翁的别集中,也涉及官制结构和管理原则的主题,各条目下的文章也采用了“永嘉”传统惯用的评注方式,不过情形开始不同——儒学传统尤其是道学传统成为更重要的内容。后集开篇是“道学”和“格物之学”两篇文章,“格物”这个概念解释了道学的核心教导。续集则以道学的两部核心文章《太极图》和《西铭》开篇。朱熹在12世60年代和70年代之间将这两篇文章纳入道学经典。这两篇文章此前从未作为单独的条目被收录进参考书。除了道学传统的核心文本之外,续集也收录了一些解释道学概念的文章,如“性学”“心学”“中”“仁”和“乐道”等。道学在别集中也是其中最重要的主题。黄氏别集的前面几篇文章赞赏的分别是朱熹编纂的历史著作《通鉴纲目》、四书集注以及周敦颐的《通书》,其他条目如“诚”“义利”也是典型的道学概念。

尤其是,该书关于治学文章的作者常常引用道学名家的言论。这种引用说明作者的论点建构在道学经典文本之上,反映了道学在科举类文章选本中愈发突出的地位。如在一篇关于周敦颐《通书》的文章中,黄履翁通过引用张栻和朱熹之言来构建论点。

昔张南轩记濂溪之学曰:“本乎易之太极、中庸之诚。是知太极与诚乃自得之蕴也。”朱晦翁释濂溪之书曰:“圣人之诚,即所谓太极。是知诚与太极乃无间之妙也。”

此处黄氏利用张栻和朱熹的言论为自己立论,认为“诚”是周敦颐《通书》的核心思想。这个论点无法从周敦颐的原文推导出来,黄氏依赖的其实是张栻和朱熹对周氏之作的解读。黄氏的解读说明在他看来周敦颐的作品与朱熹对其的诠释是一致的,而他对张栻和朱熹作品的引用也强调了这种解读在当时是一种共识。进一步言之,《至论》对道学思想传统之核心概念与文本的索引,反映出道学对举业课程的影响以及道学适应13世纪考试场域的过程。

在古文选本领域,吕祖谦学生楼昉编纂的《崇古文诀》在13世纪早期以不同书名流传于世,如现存的两部宋本《迂斋标注诸家文集》和《迂斋先生标注崇古文诀》。这些版本证实了代表永嘉学术脉络的古文选本在13世纪受欢迎的程度。与此同时,真德秀作为朱熹去世后的道学领袖,把时文和古文列为道学的一部分。绍定五年(1232)出版的《文章正宗》以道学思想为选文标准:“今所辑,以明义理、切世用为主。其体本乎古,其指近乎经者,然后取焉。否则辞虽工亦不录。”不过,《文章正宗》选文标准尽管苛刻,但依然体现出以往古文选本具有的诸多特点,如有关议论章节进一步收录了古文家韩愈和柳宗元的范文。在注解中,真德秀既看重文章的道学解读,也注意到代表永嘉学术的古文选本强调的修辞手法和写作风格,虽然最终目的是用道学标准来重新定义古文经典。

(三)13世纪40年代后文章选本中的道学优势

淳祐元年(1241)道学经典获得官方认可之后,其在科举场域的权威地位导致古文选本在选文范围和编选目的上被重新定位。南宋最后五十年的文章选本中,依然有《文章轨范》《止斋论祖》《批点分类诚斋先生文脍》等固守着永嘉学者推崇的古文传统,但更多选本如《璧水群英待问会元》《群书会元截江图》《正印》《古文集成》等清晰地表明道学的权威地位,道学思想纳入了古文部分。教师和书商发行同时收录古文名家和道学名家的文章选本。尽管教师继续强调古文在科举考试获得成功的重要性,但他们也声明道德修身实践是道学和古文共同拥有的目标,如《正印》。

咸淳九年(1273)左右刘震孙和廖起山出版了《正印》,共四集。该书序言首先强调了朱熹道学所描绘的上古之学的传承体系,朱熹的道统观代替了11、12世纪古文选本中的文统观。刘氏宣称此选本收录的古文作品都忠实于道学标准,都带有“正印”,都是传承修心之道的作品。刘氏在书中提到道统,或是序言中提到朱熹,不仅仅只是销售上的噱头。道学在科举场域的权威地位带来了古文写作的重新定义。早期的古文选本中,以朱熹作品为代表的道学经典几被忽略,但在《正印》中,程颐和杨时的序、张载的铭以及邵雍的图都是惹人注目的内容。朱熹、张栻、黄幹、真德秀和魏了翁等12世纪道学人物的序言、解读、铭文、训诫、悼文、辩论、信件以及图像也占据了大量篇幅,其中朱熹和张栻分别被引用69次和30次,超过了古文家韩愈(25次)、苏轼(22次)、陈傅良(17次)及柳宗元(17次)。此外,刘氏担保读者会逐渐获得“官印”。《正印》认为学习古文写作技巧对获得考试成功和政府职位仍然重要,因此他保留了永嘉学术的注解方法。在刘氏看来,吕祖谦、楼昉等“永嘉”学者在这点上是比真德秀更好的指导者,如《正印》中柳宗元《封建论》一文就集成了吕祖谦和楼昉的评注,真德秀的意见则被忽视。

《正印》保留了那些被道学领袖如朱熹批评和排斥的教学方法,这与该书遵循的道学标准似乎相冲突。不过在刘氏看来,这种冲突仅是表面现象,它符合道学和古文和解的趋势:古文学习是内在修身的一个过程。事实上,在刘氏之前,方颐孙和陈岳对此提出了更详尽的解释。如《黼藻文章百段锦》中陈岳序云。

古文之编书,市前后凡几出矣。务简者本末不伦,求详者枝叶愈蔓,驳乎无以议为己。……至于以体式绣梓者,特不过为私淑后学也。如果知其为美锦而学制焉,因其体而求其意,诵诸口而惟诸心,则前哲所作不在纸上矣。以此立身行己,以此致君泽民,当无施而不可,岂特梯级一第而已哉!

陈岳质疑古文写作的功利主义追求,认为通过追随真道,通过了解古文作品的结构和意义,学生可以“立身行己”,建立道德品质,从而“致君泽民”。

12世纪后半叶,朱熹曾抨击吕祖谦、陈傅良等人重视文章写作,批评永嘉学者对举业教学的热心,因而道学经典在科举场域中与古文并不相容。而13世纪尤其是40年代后当道学取得在举业中的权威地位时,古文写作的目的被重新定义,以便符合道学理想。朱熹与方颐孙、刘震孙等人对待古文的不同立场反映出道学意识形态自身的一种转型。

“永嘉”和道学这两种思想传统是12、13世纪科举场域的两大主角。自1241年后,道学在科举场域取得权威地位。而其权威地位的形成,则是多种因素综合作用的结果。大要言之,主要有以下几点。

(一)道学家对永嘉举业之学的批评

12世纪后期,朱熹批评当时在举业中占据压倒性优势的“永嘉”思想及其教学的三个维度(历史研究、行政决策和文章写作)。关于历史研究,朱熹同意各种题材的历史包括制度史都是有价值的题目,历史为分析道学经典作品提供素材,阅读历史可以让学生找到道德的基本原则。但朱熹认为“永嘉”的历史研究缺乏方向感,因为他们忽视了引导历史进程和政府行为的道德律,且认为根本就没有成体系的“永嘉”思想——仅仅是一大堆言论,“没头没尾”。

关于行政决策,朱熹认为“永嘉”的行政决策原则违背了科举的初衷。对于朱熹来说,科举考试的合法性取决于其培养选择“君子”的能力。

或言:“本朝人才过于汉唐,而治效不及者,缘汉唐不去攻小人,本朝专要去小人,所以如此。”曰:“如此说,所谓‘内君子,外小人’,古人且胡乱恁地说,不知何等议论!永嘉学问专区利害上计较,恐出此。”

“永嘉”的行政决策否认区分“君子”和“小人”的意义。《八面锋》中有一条行政原则叫做“不可以一节而弃士”,强调继续使用仕途有过失的官员可以带来好处。

关于文章写作,朱熹认为永嘉师生着迷于对时文进行修辞分析,这给历史和经学研究带来困惑。

问:“今之学校,自麻沙时文册子之外,其他未尝过而问焉。”曰:“怪它不得,上之所以教者不过如此。然上之人曾不思量,时文一件,学子自是着急,何用更要你教!你设学校,却好教他理会本分事业。”

朱熹对文章写作的批评涉及12世纪举业强调策论写作能力的一个重要因素:古文在士人文化中的权威地位。古文有此地位,吕祖谦的教学活动功莫大焉。三苏古文在士人中很流行,苏轼的文化遗产主要体现在永嘉诸子上。在朱熹看来,陈傅良跟苏轼是同类人:“只是他稍理会得,便自要说,又说得不着。如东坡子由见得个道理,更不成道理,又却便开心见胆,说教人理会得。”朱熹认为古文教学不仅仅是有助于时文写作的问题,更是对道学的一种思想挑战。

朱熹承认道德修身实践与科举教学可以并行不悖,但在私人教学中,朱熹并没有把道学和举业放在一起。而以陈淳为代表的门人认为道学与举业可以在教学中同时体现。

“吾子于文已成一机轴。词源之正驶,词锋之正锐,其于对敌有余也。科举之文足以对敌则已。其得失有命焉。若于其上求之益工为必得之计,则惑矣。理义在吾身心,不可一日阙者。一日而舍去,则醉生梦死,为迷途中人,为庸夫俗子,为自暴自弃于孔孟门墙之外。”

在陈淳看来,道学门人若能在科举备考过程中体现出他们道德修身原则,他们就可以正当地参加科举考试。尤其是,陈淳于嘉定十二年(1219)至十六年(1223)间出版的《北溪字义》,为学生提供了在写作中表达道学理念的方法,并建议把朱熹的思想遗产当作真理的化身和考试场域中“对敌”的武器。这部字典的主题来自道学传统中的核心经典,而引文则来自11、12世纪道学传承者的作品,其中朱熹著作最受重视。《北溪字义》25项主题的顺序基于《中庸》开篇“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教”,这定义了道学的核心概念(天命、性和道),并且描述了它们之间的系统关系。

如果说朱熹的注疏、语录代表着12和13世纪早期道学中人咄咄逼人的声音,那么,《北溪字义》为学生提供了另一种在科举场域中推广道学意识形态的手段。无论如何,从13世纪早期开始,道学在科举场域与日俱增的影响力已是大势所趋。

(二)朝廷和考官的态度变化

朝廷和考官对道学的态度可以庆元党禁(1195-1202)为界,大致经历了厌恶打击到认可支持的过程。乾道六年(1170)以来,朝廷对以朱熹为代表的程学学者流露出一种日益增长的憎恶态度。淳熙十年(1183)御史陈贾在奏章中质问程学学者哲学话语中各项主张是否真诚,谴责道学学者伪善地显示出诚心和道德正直。

陈贾的奏章对解试和省试有着显而易见的影响。淳熙十四年(1187),陈贾、洪迈和葛邲这三位省试主考官列出了考卷中各种违反考试规定的内容,其中列出了时文中十三种表达法,显示出“异端”学问(即“道学”)派生出来的口语词汇所带来的侵扰。

所谓怪僻者,如曰定见,曰力量,曰料想,曰分量,曰自某中来,曰定向,曰意见,曰形见,曰气象,曰体统,曰锢心,及心心有主、喙喙争鸣、一蹴可到、盥手可致之类,皆异端鄙俗文辞。

报告中列出的这些术语跟道学话语有关修心养性的讨论有关,比如“分量”指的是循序渐进的功夫。朱熹的作品中常常使用这类术语。作为庆元二年(1196)的省试主考官,叶翥和刘德秀都是道学的坚定反对者,都支持陈贾在淳熙十年(1183)的指控,并进一步控告朱熹为代表的道学家“窃人主之柄,鼓动天下”。为此,考官建议销毁道学语录和相关资料,并解释如下。

二十年来,士子狃于伪学,沮丧良心,以六经子史为不足观,以刑名度数为不足考,专习语录诡诞之说,以盖其空疏不学之陋,杂以禅语,遂可欺人。三岁大比,上庠校定,为其徒者专用怪语暗号,私相识认,辄寘前列。遂使真才实能,反摈不取。……欲望因今之弊,特诏有司,风谕士子,专以孔孟为师,以六经子史为习,毋得复传语录,以滋其盗名欺世之伪。

在12世纪,语录是传播道学教导的重要载体和理想模式。几十年来考官一直反对有关意识形态的晦涩词语侵入时文写作。通过提倡对语录出版发行的查禁,叶翥给了道学一次重击。为防止道学占据科举备考科目,除查禁语录书籍外,叶翥还提出以下对策。

更乞内自太学,外自州军学,各以月试取到前三名时文,申御史台考察。太学以月,诸路以季。太学则学官径申,诸路则提学司类申。如仍前不改,则坐学官、提学司之罪。

收集时文、威胁执行这些政策的官员等举措,都显示出迫害伪学人士的决心。在“场屋之权,尽归其党”这项新的指控下,韩侂胄政权开始制定更严厉的手段,一份诏书规定考生需要在家状中提供他们并非“伪学之人”的证明。

13世纪上半叶朝廷对待道学和其对科举影响的政策有了戏剧性的转变。庆元党禁后,朝廷对道学支持者的要求作出了系列让步,在全国范围内向学者推荐他们的著作。嘉定五年(1212),朱熹为《论语》和《孟子》作的注解被推荐在官学中使用。官方对朱熹及其注解的认可刺激了教学和评估标准上的转折。当时一些教师已在各级官学讲授道学经典,如吴柔胜“嘉定初,迁国子正。始以朱熹《四书》与诸生诵习,讲义策问,皆以是为先” 。考官不再抱怨时文中出现的道学术语,相反,朝廷于嘉定十二年(1219)批准了国子司业王棐的请求,“戒谕考官悉心选取,必据经考古。浑厚典实、理致深纯、辨析诙通、出于胸臆有气概者,理胜文简为上。文繁理寡为下。 ”主张考试标准应该基于道德理论,而非文学水平。嘉定十三年(1220),殿中侍御史胡卫的类似请求同样获得批准。至淳祐元年(1241),朝廷全面认可道学两宋诸子的作品,进一步巩固了道学在考试场域中逐渐获得的权威地位。

朝廷对道学态度的改变对考官的评卷标准有着明显的影响。在《论学绳尺》中,约有五分之一的评注是由当时的考官所写。在12世纪的文章评注中,文字风格及文学传统是考官在意的标准,如黄淮一篇论体文前面批云:“浑然天成,不费斧凿,千古不可磨灭之文。”而13世纪,考官越来越注重文章的道德之理。考官对某地方别头试中黄万里的论体文批云:“理学玲珑,地位开阔。说见而知者,此道;闻而知者,亦此道;真足以契数圣人之心于千百载之上。”考官赞赏作者在理学(道学)方面的洞察力,并认为这位作者识见可与上古圣人媲美。尤其是淳祐元年(1241)道学诸子官方化之后,考官观察考生如何在理学名家作品的思想传统中来理解道学,以此评估他们的能力。朱熹被认为是道学发展的中心人物。在13世纪40年代至70年代之间,他的注解和教学成为时文写作的主要标准。如咸淳四年(1268)省试中徐炎发一篇论体文前面批云:“本朱子中庸之说,而参以己意。议论有根据,文理有发明。此时文中的冠冕者。”考生因熟练使用朱熹的四书注解而被称赞,也因能表达“已意”而被夸奖。这条考官的批注也反映了13世纪时文写作中道学话语开始以朱熹作品为中心的转变。

(三)考生的回应

陈子顺是最早在时文中表达委身道学的考生。在淳熙十四年(1187)考中进士的文章《尧舜行道致孝》中,陈子顺把道德修身解释为一种持续渐进的过程。《尧舜行道致孝》选自《汉书》“故尧兢兢日行其道,而舜业业日致其孝。善积而名显,德彰而身尊”诸语,陈子顺同意提出这句话的董仲舒的看法,即行道和致孝是尧舜成为圣人的关键原因。陈氏解释道,圣人每日履行他们的责任,培养与其社会和政治角色相适应的品德,这种一致性显示出他们对“理(道)”的理解。

天下有实不容尽之理,圣人有诚不容己之心。

夫尽君道共子职,至于圣人足矣。而犹拳拳不容己者,或谓圣人之谦,非也。天下之理惟人伦为不容尽。非不容尽也,不可得而尽也。

据陈子顺所言,董仲舒的看法强调了圣人在两个方面的意义。第一,尧行其道和舜致其孝显示出他们对影响人伦的自然原则有深刻的理解。第二,尧舜在各自社会地位上一直展现的道德情操让他们成为圣人。陈子顺认为在形而上层面,世界法则,尤其是人伦法则“不容尽”,尽管它在理论上可行,在现实中无人可以做到。尧舜是圣人,不是因为他们完美地履行了他们的责任,或是他们完整实现了其社会角色应具有的品德,而是因为他们即使知道自己的目标最终无法实现,依然孜孜以求。很显然,这是朱熹道学思想的典型教导。

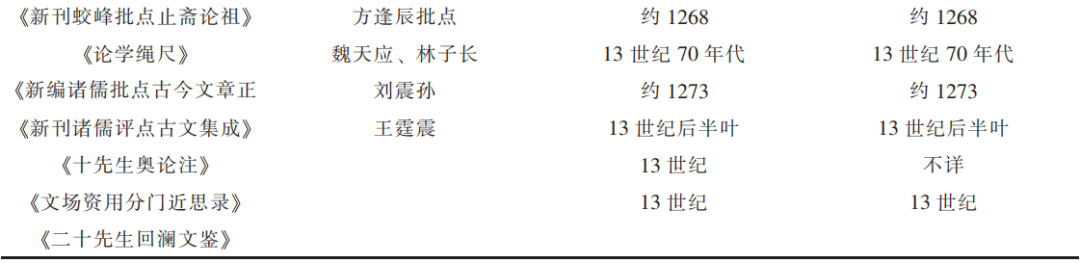

不过,12世纪晚期提及道学思想的时文仅有几篇。在13世纪几十年间,这类文章有几十篇流传至今。《论学绳尺》收录的文章很清晰地显示了13世纪的考生对道学积极回应的历史轨迹(见表2)。

表2显示,直到13世纪20年代,仅有少数论体文公开使用道学的概念和解释;从13世纪30年代至50年代,超过一半的文章应用了道学思想;到13世纪60年代时,四分之三的文章运用了道学思想。而提到朱熹道学思想的文章也呈递增趋势。

《论学绳尺》收录一篇叶大有1232年通过省试的论体文。该文使用道学理论来解释历史文本,和13世纪40年代后登科考生的道学论体文风格一样。叶大有在解释历史人物成败时,将相关因素简化为道德价值,而且强调修心的重要性。不过《论学绳尺》也显示,叶大有的成功并不代表着道学思想在时文写作中的决定性转变。1235年、1238年和1241年省试名列前茅考生的论体文都没有具体提到道学。1244年以后道学思想传统才在科举场域中获得成功地位,1250年省试第一名陈应靁、1253年省试第一名丁应奎及1259年省试第一名李雷奋都是道学思想的积极支持者。这条材料也说明宋理宗1241年对朱熹思想遗产和其他道学家作品的支持巩固了道学思想在科举场域的权威地位。

在宋代科举考试中,策论写作不仅渐成省试尤其是殿试的排名依据,更成为士大夫和学者身份的一种标志,其重要性不容低估。南宋最后百年众多策论类文章选本的编纂清晰地反映了这一点。12世纪后期的文章选本呈现出鲜明的永嘉传统,13世纪前40年则兼容“永嘉”与道学,至淳祐元年(1241)道学官方化后,文章选本中的道学色彩占据了压倒性优势。从思想史角度言之,这些文章选本清晰呈现出“永嘉”与道学这两种思想传统在科举场域下的发展脉络,即从“永嘉”与道学的分歧对抗到“永嘉”融入道学的和解过程——“永嘉”及其古文传统被转化为道学思想的一元,道学拓展了其范围与界域。这其中融入了以朱熹为代表的道学家对之前占据科举场域的永嘉学术的批评、朝廷和考官的态度变化以及书商、考生等多种社会角色的正面回应。

“永嘉”与道学的发展历史表明思想传统受到科举场域的极大影响,换言之,科举场域是创立和改变思想传统的场所。颇具诡吊意味的是,淳祐元年(1241)道学官方化及在科举场域的权威地位反而导致了道学与“永嘉”思想传统之间界限的模糊,那些曾经被朱熹排除在道学谱系之外的学术思想甚至古文传统被纳入道学的范围,道学在拓展范围的同时事实上泯灭了其当初的纯粹性。更为甚者,策论时文写作中不停重复道学概念,道学思想的要义被简化乃至被改变。总之,道学的官方化给道学思想带来了副作用。《策学绳尺》记载一位考官对朱熹等道学家的作品变成时文后是否葆有生命力深表怀疑:“然场屋间求其学问之深醇、气象之浑厚、辞章之典实者,大地拔十之中未能三四。往往雷同一律者,多荒疏杂犯者,众是。岂乾淳之风流菆断而影绝!朱张之讲贯,名存而实亡。” 诚哉斯言!